ロバート・マッキーの『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』(以下、『ストーリー』)は、もともと脚本家に向けて書かれた本ですが、多くの小説家志望の方にも読まれています。

八谷紬さんは、主に「ライト文芸」という新興ジャンルの分野で活躍する小説家です。八谷さんは、これまで積極的にハリウッドの脚本術のメソッドを自身の創作に取り入れてきました。小説家が「ハリウッドの脚本メソッド」をどのように使いこなしているのか、八谷さんが実際に執筆の際に使ったメモやキャプチャ画像などを織り交ぜつつ紹介します。そして『ストーリー』が八谷さんにとってどのような存在の本なのか、についても語っていただきます。

――八谷さんは、普段どのようなプロセスを経て小説を書くのでしょうか。

八谷紬(以下、八谷):まったく白紙の状態からお話をつくる場合は、どういうジャンルのお話を書くかということをまず考えます。例えば、女子高生が主人公の話にしよう、恋愛モノではなく青春モノにしよう、などということを考えます。そして、ジャンルが決まれば、自分の書きたい物語をログラインで表現します。

――ログラインというのは、ハリウッドの脚本の世界で使われている用語で、「脚本の内容を一行で簡潔に説明したもの」という意味でしたね。

そうです。『SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術』(以下『SAVE THE CATの法則』、フィルムアート社)という本を読んで、ログラインのことを知りました。そこでは、「脚本を書き始める前にログラインを書きなさい」とありましたので、それに従って最初にログラインを書くようにしています。

「どんな映画なの?」の質問に、もしも一行ですばやく、簡潔に、独創的に答えられたら、相手は必ず関心を持つ。しかも脚本を書き始める前にその一行が書ければ、脚本のストーリー自体もよくなってくるのである。(本文25頁)

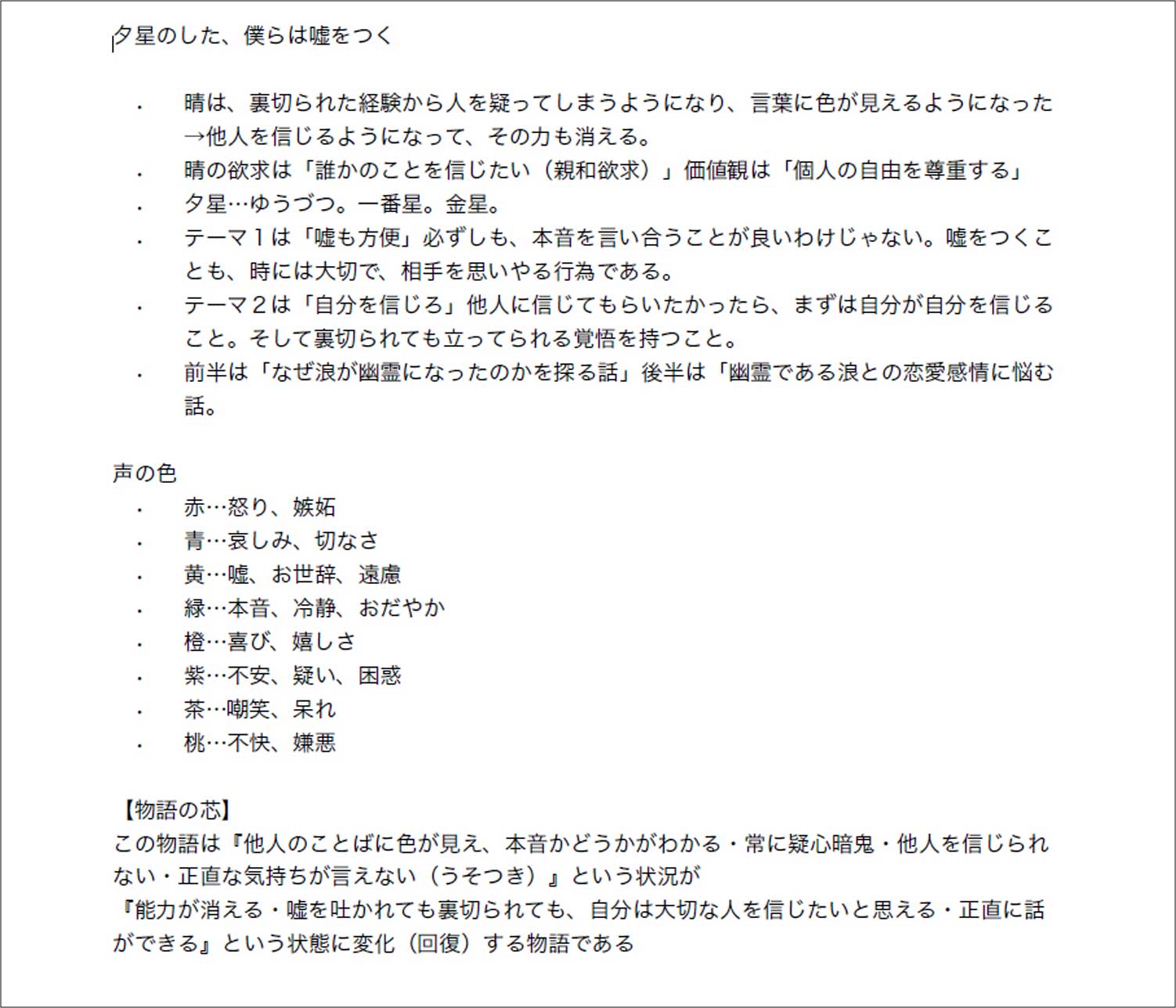

例えば、わたしの第二作目の『夕星の下、僕らは嘘をつく』(2016年、スターツ出版)の場合だと、ログラインはこのような感じです。

この物語は『他人のことばに色が見え、本音かどうかがわかる・常に疑心暗鬼・他人を信じられない・正直な気持ちが言えない(うそつき)』という状況が『能力が消える・嘘を吐かれても裏切られても、自分は大切な人を信じたいと思える・正直に話ができる』という状態に変化(回復)する物語である

この頃はまだログラインを完全に自分のモノにはできていなかったので、ログラインとしてはやや長いような気もしています。わたしはEvernoteにいろいろとメモをしながら物語をつくっていくのですが、そのメモをいま読むと、名称も「ログライン」ではなく「物語の芯」という表記になっています。しかし、概念としてはログラインと同じようなものです。

まずは「何の物語なのか」というのをはっきりさせたうえで、物語をつくりはじめるということですね。

Evernoteのキャプチャ画像

その後『工学的ストーリー創作入門 売れる物語を書くために必要な6つの要素』(フィルムアート社)という本を読み、その中で「豊かで魅力的なコンセプトは必ず『What if?(もし~なら?)』という問いで表せる」(本文51頁)と書いてあるのを読み、これは使えるなと思ったので、最新作(2019年4月刊行予定、スターツ出版)は、その方法で「物語の芯」をつくりました。

――ではログラインが固まったあとは、どのような方法で物語を形にしていくのでしょうか。

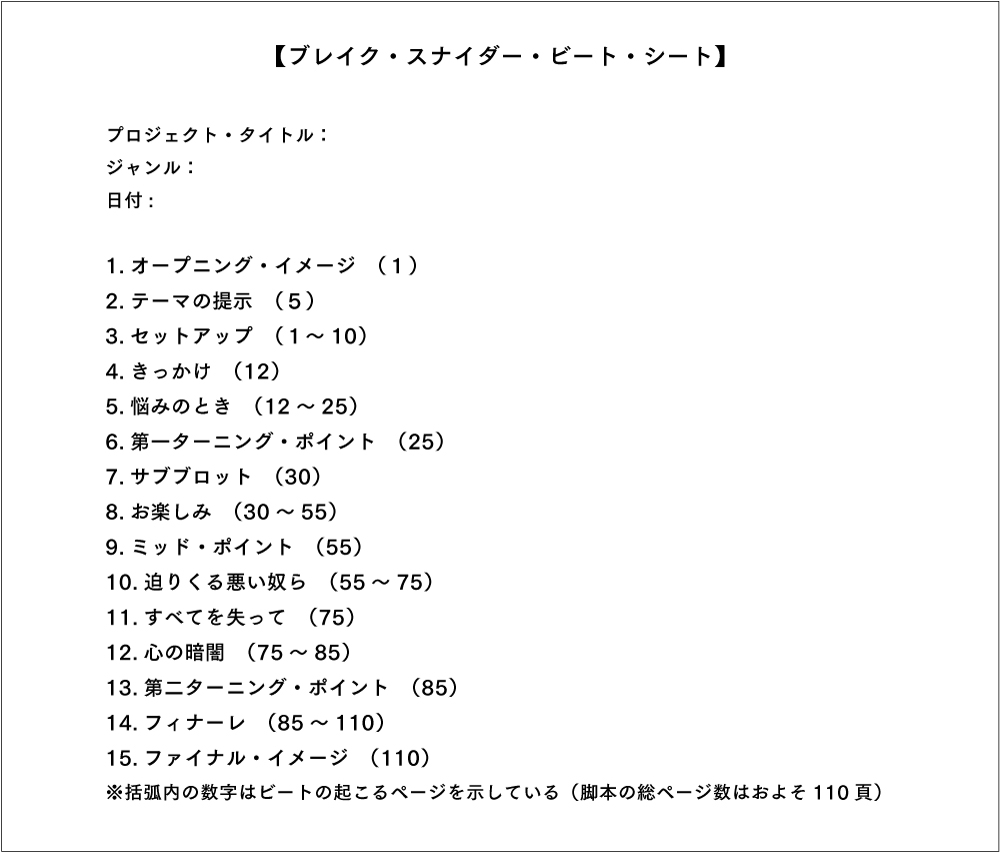

八谷:物語の構成を考えていきます。物語の構成については「三幕構成」が有名ですが、わたしは、この三幕構成をブレイク・スナイダーが応用・発展させた「ブレイク・スナイダー・ビート・シート」というテンプレートをつかっています。さきほど触れた『SAVE THE CATの法則』という本で紹介されています。この本の中でブレイク・スナイダーは、よい物語は必ず15個のビートを使って構成されていると説明しています。三幕構成よりももっと具体的なので、とても実用的なテンプレートだと思います。

このテンプレートを埋める形で物語の構成を考えていきます。ただ例外的に、『夕星の下、僕らは嘘をつく』を書いたときには、これとは少し違うビート・シートを使いました。

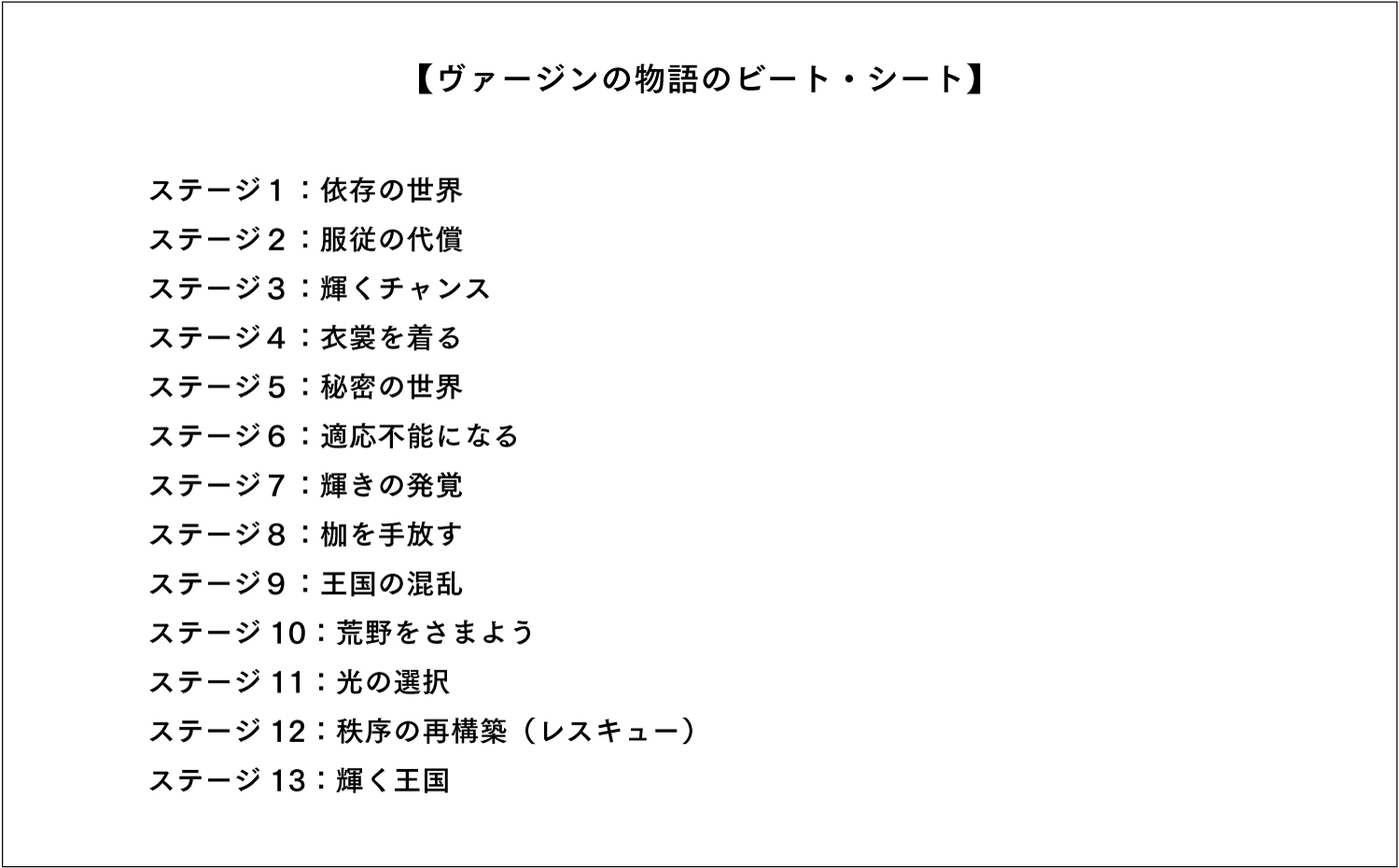

『新しい主人公の作り方 アーキタイプとシンボルで生み出す脚本術』(フィルムアート社)という本を読み、わたしの書きたい物語は、「ヴァージンの物語」だということがわかったので(「ヴァージンの物語の中心は『人々に反対されても夢を追ったり、自分に正直に生きようとすること』です」、本文60頁)、「ヴァージンの物語」専用のビート・シートを使いました。

テンプレートに従ってビート・シートの穴埋めをしていきます。実際にはこのようなかたちでEvernoteに書いていきます。

Evernoteのキャプチャ画像

――このようなテンプレートを使うことでどのようなメリットがあると考えていますか。

八谷:読者としてこれまでたくさんの小説を読んできたので、「小説とはこのようなものだ」というイメージはある程度あったのですが、実際に書こうとすると、特定のシーンや「最初と最後」くらいは書けるものの、物語の真ん中の部分の書き方がわからなくて無駄に長くなる、ということがありました。

物語の構成についての理解やテンプレートがあると、そのような事態を避けることができ、物語の展開について迷うことがなくなります。例えば「クライマックスの直前には、真逆の出来事を起こすと効果的である」ということを知っているのといないのでは全然違います。恋愛モノを書いていたとすると、この場合「恋愛が成就する直前に一度諦めそうになる」というシーンを設定すればよいわけです。

テンプレートがあると、物語の冒頭からではなく、終盤から逆算してシーンの設計をすることもできるので、とても楽になりました。何にもないところから物語を考えるのはとても大変ですが、テンプレートという道しるべがあれば迷わなくてすみます。

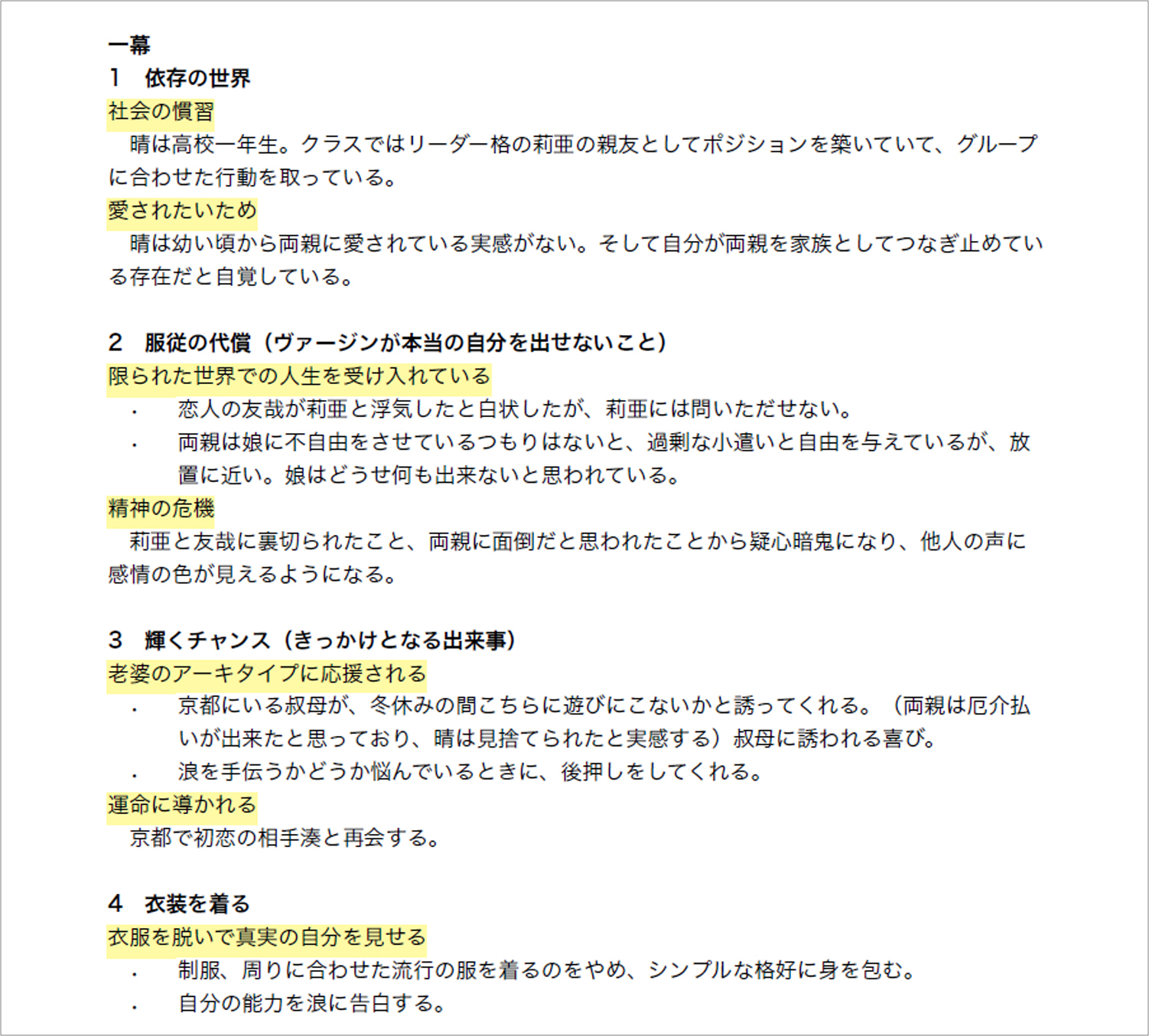

ビート・シートを使ってじっくりと構成を練ったあとは、ビート・シートをボードに展開していきます。

――ボードも『SAVE THE CATの法則』の中で紹介されていましたね。スケッチブックなど(=ボード)を四つ(第1幕、第2幕前半、第2幕後半、第3幕)に区切り、そこにインデックスカード(=シーン)を並べていくというメソッドであると説明されています。

ボードのイメージ図。『SAVE THE CATの法則』では、スケッチブックにマスキングテープなどを貼り、上図のような仕切りをつくり、その上にインデックスカードを並べていく方法が紹介されている。

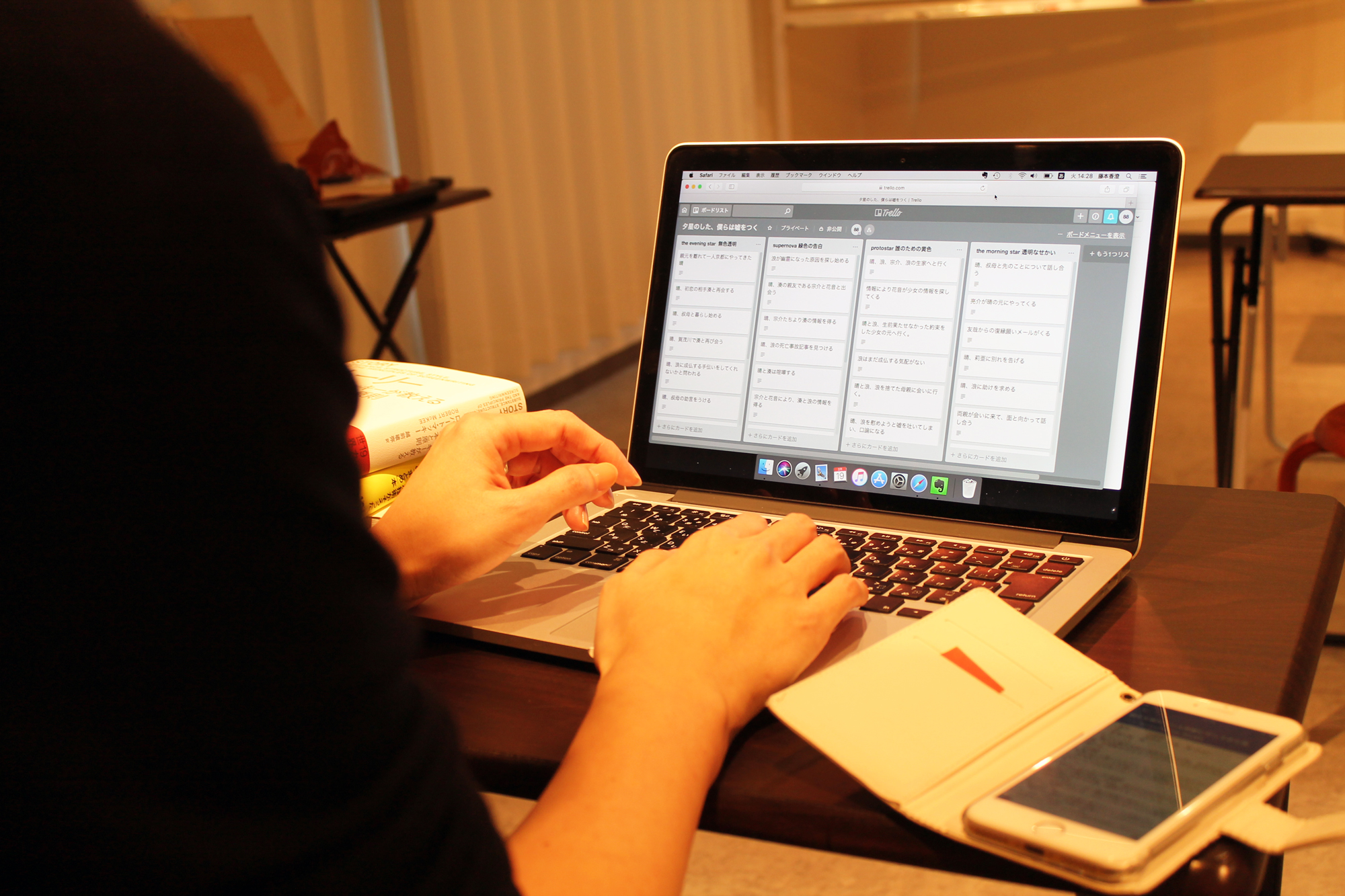

八谷:そうです。ボードを使うことで自分の物語が視覚化され、構成上の問題を発見しやすくなります。修正が必要になった場合はカード(=シーン)の配置を入れ替えたり、追加・削除をします。紙やカードを使う方法が一般的かもしれませんが、わたしはTrelloというツールを使っています。Trelloは無料のタスク管理ツールです。ボードのうえにカードを貼り付けて、それを好きなように入れ替えることができますので、物語の構成を考えるにはうってつけのツールだと思います。スマホでも使えますのでとても便利です。

『夕星の下、僕らは嘘をつく』を執筆する際に、Trelloで実際につくったボードはこのようになっています。

Trelloのキャプチャ画像

「the evening star 無色透明」とTOPに書いている大きな枠が「幕」に相当するものです。この四幕(第二幕は前半と後半に分かれる)のなかに、カード(=シーン)をそれぞれ10枚置いていき、全部で40枚のカードを作成します。『SAVE THE CATの法則』の中で、「カードは40枚だけ」で、もしカードが50枚だったり、20枚だったりした場合は問題だ、と書いてあったので忠実にそれを守りました。カードは多くなりすぎて後から削ることもありますし、足りなくて間を埋めるというケースもあります。それぞれのカードには、このようなことが書かれてあります。

Trelloのキャプチャ画像

この作業を繰り返し行います。

――小説家志望の方の中には「こういうシーンを書きたい」、「こういうキャラクターを書きたい」という動機で小説を書き始める方もいると思います。そのような方は、何よりもまずシーンやキャラクターが書きたいという気持ちが先行し、物語全体の構成を理解するという発想にはなかなかたどり着けないような気がします。

八谷:確かに、まず書きたいシーンをいくつか書いて、それをあとからつないでいくというスタイルの作家さんもいます。もっと極端な例だと、ひたすらセリフだけ書いていって、あとからその間を埋めるような形で小説を書くという人もいるようです。

そのようなやり方があっていて、楽しく物語が作れているのなら良いと思いますが、もしうまくいかなかったり考えがまとまらなかったりするのならば、物語の構成を勉強してみることをオススメします。例えば書きたいシーンが物語の最大の見せ場だったとした場合、そもそもそのシーンをどこに置くのが最適なのかということを知っていなければなりませんし、盛り上がりをピークにもっていくためには、その前後でどういうことを書けばよいのか、ということがとても重要になってきます。構成がわかると、書きたいシーンの最適な置き場がわかるので、とても便利です。

書きたいシーンがクライマックスではなく、登場人物の出会いのシーンだったり、何かのきっかけのシーンだったりという場合もあるでしょう。物語の構成の知識があると、それがどのシーンに最適か、一番輝く場所に配置できるのでより面白いものが作れるのではないかと思います。

また、「こういうキャラクターを描きたい」という作家志望の方もちろんいると思います。しかし結局そのキャラクターを物語の中に落とし込まないといけないわけです。その時に、キャラクターの外見や職業、血液型などをいくらたくさん並べていっても、人間性は生まれないんじゃないかと思います。キャラクターと物語はつながっています。やはりそのキャラクターの葛藤や成長が、物語の構成とどのようにつながっているのかを理解しなければ、本当の意味でキャラクターを描くということはできないのではないでしょうか。

――ロバート・マッキーも『ストーリー』で、まさにその点を強調していますね。

「構成と登場人物のどちらが重要かという問いには意味がない。というのも、構成が登場人物を形作り、登場人物が構成を形作るからだ。このふたつは等しいものであり、どちらが重要ということはない。」(本文125頁)

八谷:わたしはとにかく主人公を考えるのが苦手なんです。実は、さきほどお見せした「ボード」をつくっている段階でも、主人公がまだ見えていないということもあるんです。わたしは、主人公の外見などは一切決めません。履歴書を書くように、主人公の年齢や属性、職歴などの項目を埋めていくというやり方でキャラクターをつくっていく方法もあるかと思うのですが、その方法も採用していません。

わたしは物語の中で主人公がどのような成長を遂げるのかということを描きたいと思っているので、主人公の身長が何センチであるとか、髪の色が何色であるか、という情報はさほど重要ではありません。カッコいい人を書きたいという場合、そのカッコよさは果たして見た目のことなのかといえば、必ずしもそうではない思うんです。例えばピンチのときにこういうことが言える人、こういう決断ができる人、という形で、つまりシーンの中でカッコよさを表現するということが重要だと考えています。

そしてカッコよさを最大限に表現したければ、シーンの配置や前後の文脈がとても重要になってきますから、結局物語の構成の話になってきます。キャラクターと物語を別のものとして考えるという発想は、そもそもわたしにはありません。ロバート・マッキーのいっていることは、まさしく真実だと思います。

『ストーリー』の本文中に「登場人物は人間ではない」という記述がありますが、読んでいてとても納得できた箇所のひとつです。

ミロのヴィーナスが生きた女性ではないように、登場人物は実在する人間ではない。登場人物は芸術品であり、人間の本質の隠喩である。観客の目には現実味を帯びて映ったとしても、それは現実を超えた存在だ。登場人物のさまざまな側面は、明確にわかりやすく設計されているが、実際の人間は不可解とは言わないまでも、理解するのがむずかしい。(本文453頁)

本物の人間を書こうと思うとものすごく大変ですし、現実には不可能だと思います。でも物語とキャラクターが一体であると理解すれば、人物造形のハードルが一気に下がるという気がしています。

――ログラインからビート・シートの穴埋め、その後ボードへの展開という作業を経て、いよいよ執筆となるわけですが、実際の執筆にかける時間というのはその前の準備段階の期間と比べてどうでしょうか。

八谷:圧倒的に準備段階のほうに時間をかけます。物語をボードまで展開できれば、あとは書くだけです。実際の執筆は、冒頭から一気に行います。ボードを作成した時点で次の展開がどうなるのかが明確になっているので、非常にスピーディーですし、文章を書くのがとても楽しい状態になります。もし書いている途中でうまくいかないことがあれば、ボードに戻り40枚のカードを見ながらシーンを入れ替えるという作業をすることはあります。

――最近はウェブで小説を発表する人も増えています。「メディアが違えば方法論も違う」という意見もありますが、紙とウェブの両方を経験している八谷さんは両者の違いをどこに見ていますか?

八谷:『夕星の下、僕らは嘘をつく』は書下ろし作品ですが、デビュー作の『15歳、終わらない3分間』(2016年、スターツ出版)はもともとウェブに掲載していたものを加筆修正し、本にしたものです。

わたしは、両者は別モノだと思っています。

ウェブはスクロールで見ますよね。それに横書きです。なので、ウェブで小説を発表するときは、「横書きの文章」を書きます。自分の中で「横書きの文章」と「縦書きの文章」というものがあるんです。説明するのがなかなか難しいのですが。ウェブの場合は、ウェブなりのいろいろな作法というかマナーがあって、それに従って書きます。例えば行頭一字下げだとかえって読みにくいとか、改行を多用し文章をなるべく短くするとか。紙の本の書下ろしの場合は、執筆の時点で縦書きにしています。縦書きの文章でおかしくないものを書くんです。

あと、創作上の違いという点でいうと、ウェブの場合は、基本的に書いたらその都度アップするというケースが多いと思います。更新頻度が高いほうが読者にも注目されやすいですから。そして掲載した作品に対して読者からリアクションや感想があった場合、作者はその感想を物語に反映させるケースもあります。読者の反応を見ながら物語を変えることができるというのがウェブ小説の強みだと思います。それに読者がそもそもあまりついていないようであれば、物語自体を早めに終わらせるという判断もできます。

ウェブ小説の場合は、終わりを決めないで書き始めることもあるでしょうし、読者も物語そのものというよりも、登場人物の日常を見たい知りたいという思いで作品に触れている場合もあるのでしょうから、終わらない物語であっても構わないわけです。いわゆる三幕構成などの物語構造を適用しにくいジャンルだと思います。

書下ろしの場合は、誰にも見せずに最後まで書き終える必要があるので、その意味では少し辛い部分があるかもしれませんが、わたしは書下ろしのスタイルのほうが自分に合っていると感じています。

わたしはもともと文章を書くのが好きだったのですが、小説をウェブに投稿した当初は、ものすごく読みにくいといわれたんです。文字量が多くて、文章のトーンも重いと。それからはウェブ小説の読者に合わせる形で文章を変えていったのですが、やはり普通の小説の文章のほうが自分には書きやすいです。

――これまで『SAVE THE CATの法則』をはじめ数多くの物語創作に関する本を読まれ、そのメソッドを自分のものにしてきた八谷さんですが、『ストーリー』をどのように読まれましたか。

八谷:わたしがこれまで読んできた本は、どちらかというと実践的・具体的なものが多かったのですが、『ストーリー』はもう少し根本の部分で「物語とは何か」ということを語ってくれているという感じがします。ストーリーに必要な要素とは何か、なぜジャンルを意識しなければならないのか、キャラクターと物語はどのような関係にあるのか、敵対する力がなぜ必要なのか、そういう「そもそも」の部分をじっくりと丁寧に解説してくれているので、とても参考になりました。

この本を最初に読めば、物語創作に必要な知識は身につきますし、その他の「小説術」の本を読んだときの理解がスムースになるのではないかと思います。この本の原書は1997年に刊行されています。その後に出版されているいわゆる「脚本術・小説術」の本は『ストーリー』を下敷きにしていることは間違いありません。まさにバイブルのような本ではないでしょうか。

通読して一気に理解するという読み方もできますが、悩んだりつまずいたときにこの本に立ち返るという読み方も可能だと思います。

わたしが特に参考になった部分をひとつ紹介します。物語には主人公に敵対する力が必要だということが本書でも力説されています。

わたしの経験から言うと、ストーリーを設計するうえで最も重要でありながら、最も理解されていないのが、敵対する力の原則だ。脚本とそれに基づいて制作された映画が失敗する最大の理由は、この基本原則を顧みないことにある。

敵対する力の原則――主人公とそのストーリーは敵対する力があってこそ、知的好奇心をそそり、感情を揺さぶるものとなる。(本文380頁)

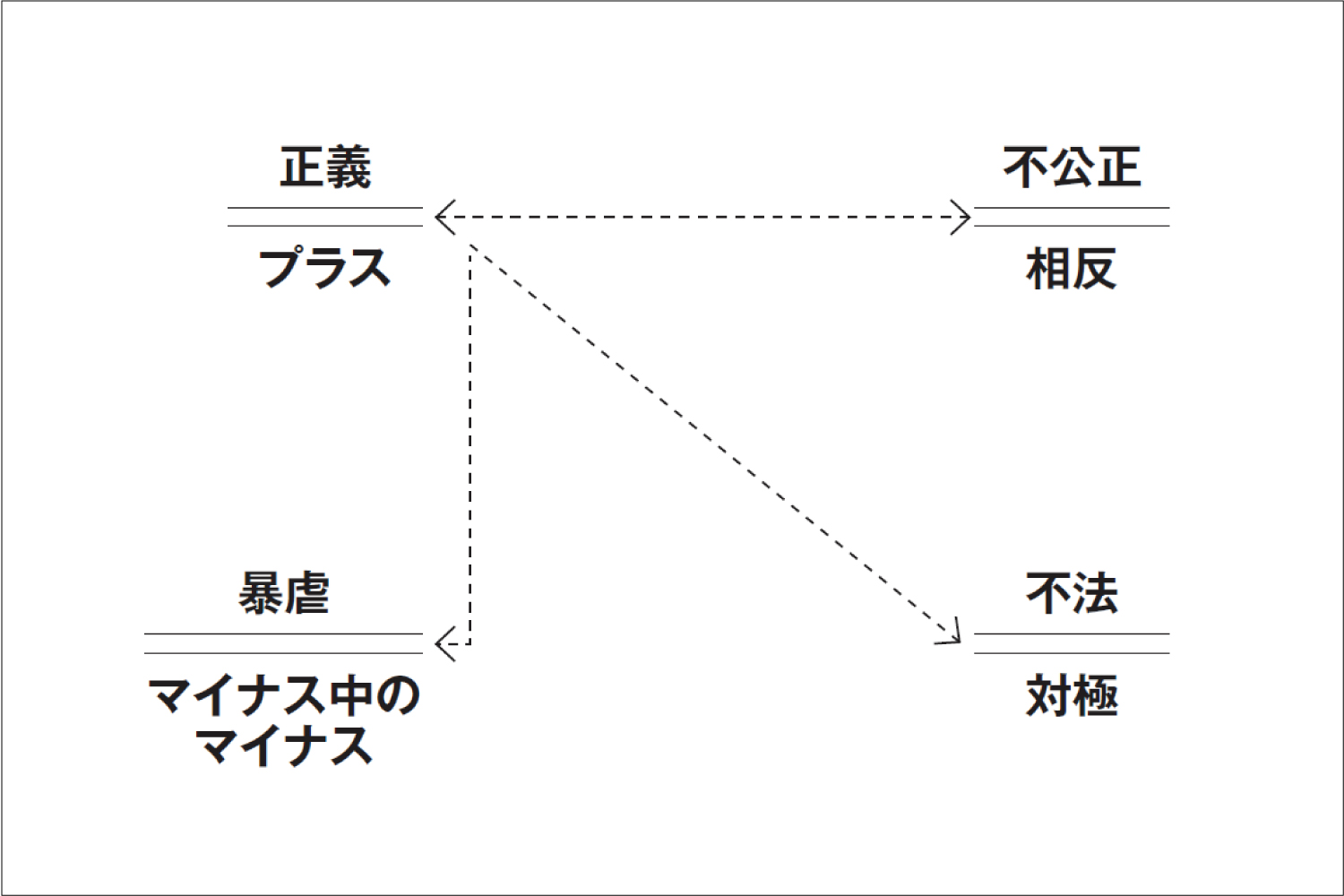

ロバート・マッキーは「敵対する力」を効果的に書く技法を丁寧に説明してくれています。物語でいちばん大切な価値要素を決め、その価値の「対極」「相反」「マイナス中のマイナス」にあるものを考えます。その3つのパターンをたどることで、登場人物は経験しうる極限の状態に追い込まれるのだということを図示してくれています。

葛藤の大きさや深さにおいて、登場人物の経験しうる極限までストーリーを展開するためには、「相反」、「対極」、「マイナス中のマイナス」というパターンをたどらなくてはならない。(本文384頁)

ストーリーでいちばん大切な価値要素を「正義」とした場合、「正義」の「対極」「相反」「マイナス中のマイナス」にある価値をロバート・マッキーは上図で説明している。

いつも主人公をどのように追い詰めればよいのか悩んでいたのですが、マッキーの図のおかげで「敵対する力」の設計がずいぶんと楽になりました。

――最後に小説家志望の方に『ストーリー』のオススメポイントがあれば教えてください。

八谷:『ストーリー』も三幕構成をベースにしています。日本ではこれまで、物語には「起承転結」が必要だといわれてきました。わたしも起承転結で物語の構成を考えていた時代がありましたが、その方法で物語を書けたことは一度もありませんでした。起承転結を使うとどうしても「承」がやたらと長くなってしまって、「転」「結」が一瞬で終わるということになってしまうんです。「転」の部分物語が転換するのだ、ということはわかるのですが、「承」で書かなければならないことが本当にわからないんです。

物語の「はじまり」や「終わり」を書くというのは、比較的簡単です。でも物語の「真ん中」の部分を書くのはとても難しいことです。三幕構成を下敷きにした『ストーリー』の物語構成の知識があれば、「真ん中の」設計について迷うことはありません。わたしは三幕構成のおかげで、物語を最後まで書き通すことができました。

なんといっても『ストーリー』の魅力は、その網羅性です。物語創作に必要なすべての知識が一冊に凝縮されています。これから小説を書こうという方が最初に手に取るべき一冊としてオススメしたいと思います。