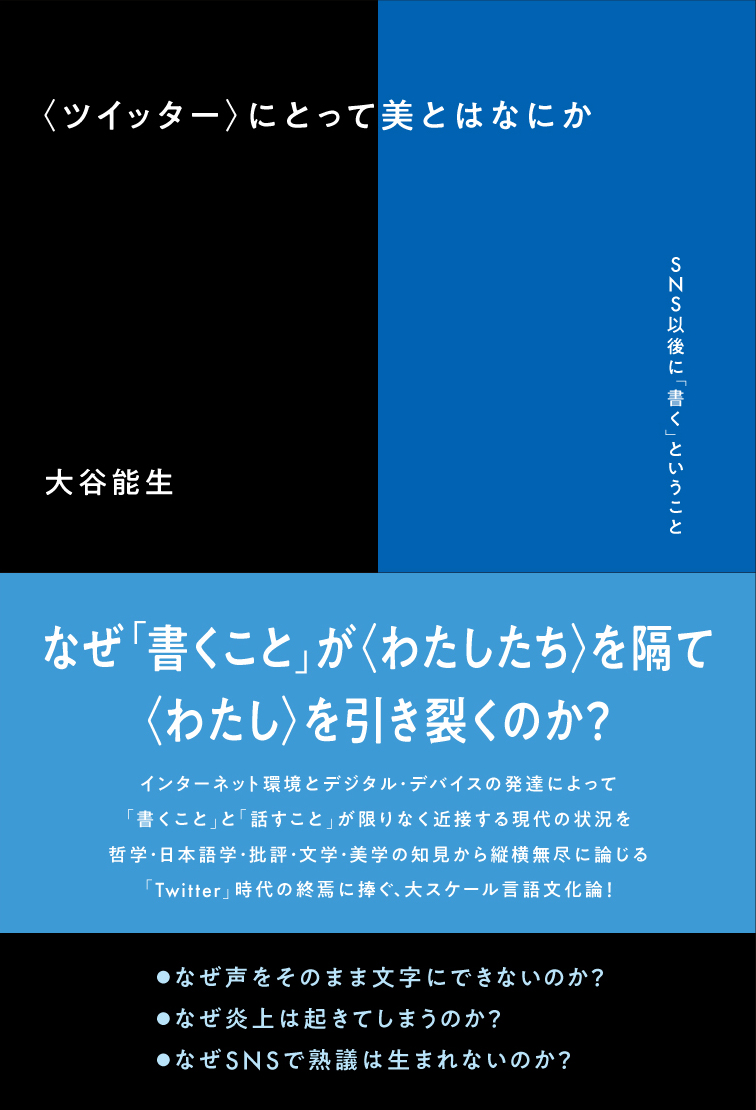

なぜ「書くこと」が〈わたしたち〉を隔て〈わたし〉を引き裂くのか?

インターネット環境とデジタル・デバイスの発達によって「書くこと」と「話すこと」が限りなく近接する現代の状況を哲学・日本語学・批評・文学・美学の知見から縦横無尽に論じる「Twitter」時代の終焉に捧ぐ、大スケール言語文化論!

なぜ声をそのまま文字にできないのか?

なぜ炎上は起きてしまうのか?

なぜSNSで熟議は生まれないのか?

その答えを探るために、本書が議論の礎とするのが、「書くこと」と「話すこと」とのあいだに鋭い対立を見出した吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』である。

第一部では、吉本の主張に沿って、書くことは言葉の〈自己表出〉性と〈指示表出〉性とのあいだで自身を引き裂かれる「疎外された労働(カール・マルクス)」であることが確認される。ほかにも、日本語詩のリズムについて論じた菅谷規矩雄、言語活動の成立条件として〈主体〉〈場面〉〈素材〉を挙げた時枝誠記、「書くこと」による精神の発展史を記述したG・W・F・ヘーゲル、〈かつてあった〉ものとして写真を論じたロラン・バルトらが言及され、本書における重要な論点が提示される。

第二部では、写真・映像文化の黎明期における西洋の言語活動を、様々な「指示表出」と「自己表出」のアレンジメントの表れとして分析する。「指示表出」の体系を転倒させる遊戯を試みたルイス・キャロルに対して、「自己表出」の無軌道な噴出としての「犯罪」を描いたコナン・ドイル。シャルル・ボードレールが称揚した「現代性」を体現するかのようなギュスターヴ・クールベやエドワール・マネの絵画。ジャン゠リュック・ゴダールが主張したように、「イメージ」と「言葉」を巡る権力配置の問い直しの可能性を秘めたサイレント映画。映画的視覚による「観察」を小説に書き留めたフランツ・カフカ、「サイレントからトーキーへの移行」を自身の思想に反映させたルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン……それら西洋の文化圏を根底で規定する「音声中心主義」について、ジャック・デリダ、J・L・オースティンを参照しつつ論じる。

第三部では、現代的な日本語が定礎された時代の日本の作家たちについて考察する。『文学論』で普遍的な「言語活動」の枠組みを提示しようとした夏目漱石、それに対をなすかのように「口誦文学」の伝統を更新しようとした正岡子規、「ローマ字日記」によって都市を描写しようとした石川啄木、そして『古事記』を「天皇の声」を記録したものとして捉えた本居宣長にまで遡り、その『古事記伝』について論じた小林秀雄の「近代性」について、橋本治を参照しつつ考察する。

第四部では、前述された論点から、「『書く』ことと『話す』ことが軋みの音をあげながら交錯する」場としてのツイッターを分析する。SNSと「熟議」の関係について論じるキャス・サンスティーンの議論や、トランプ現象、米議事堂襲撃事件などが言及される。そして、吉本の述べる〈大衆〉を「「書く」ということに携わらない人々」として捉え、「SNSで投稿する人々」に適用することによって、その概念の現在性を明らかにする。

ひたすら機能性へと傾けられた「広告」的言葉たちの繁茂は、「ツイッター」から「X」へと名称が変わった一企業のサービスにおいて、現在、空き地を買い占めてビルを建て「ジェントリフィケーション」を推し進めるようなやり方でもって、「疎外」とはまた別の経験をぼくたちの思考に与えているのである。

もはや過去の話になってしまったようにも思うのだが、もしツイッターにおいて「美」というものがあったとするのなら、それは、書くことと話すことのあわいに生まれる、まだ何処へ向かうのか理解不能な極小の表出を、決して単純にこれまでの「指示表出」性の体系には従わせないぞ、という意志に宿るものであっただろう。(本文より)

メディア掲載

-

『POPEYE』12月はこんな本を読もうかな。2023.12.01

-

週刊読書人20240112号に書評が掲載されました(評者:荒木優太さん)2024.01.12

目次

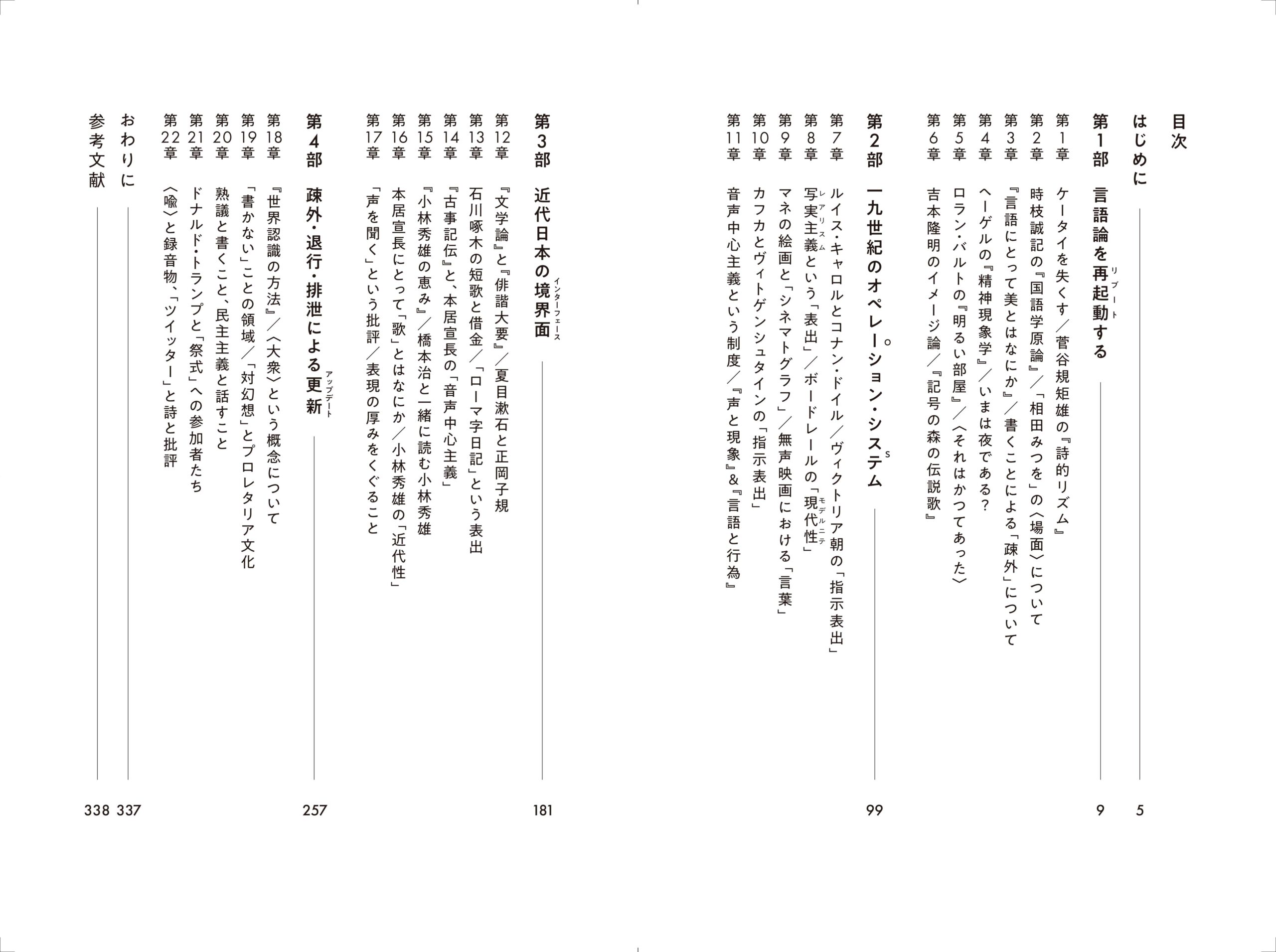

はじめに

第1部 言語論を再起動[リブート]する

第1章 ケータイを失くす/菅谷規矩雄の『詩的リズム』

第2章 時枝誠記の『国語学原論』/「相田みつを」の〈場面〉について

第3章 『言語にとって美とはなにか』/書くことによる「疎外」について

第4章 ヘーゲルの『精神現象学』/いまは夜である?

第5章 ロラン・バルトの『明るい部屋』/〈それはかつてあった〉

第6章 吉本隆明のイメージ論/『記号の森の伝説歌』

第2部 一九世紀のオペレーション・システム[OS]

第7章 ルイス・キャロルとコナン・ドイル/ヴィクトリア朝の「指示表出」

第8章 写実主義という「表出」/ボードレールの「現代性」

第9章 マネの絵画と「シネマトグラフ」/無声映画における「言葉」

第10章 カフカとヴィトゲンシュタインの「指示表出」

第11章 音声中心主義という制度/『声と現象』&『言語と行為』

第3部 近代日本の境界面[インターフェイス]

第12章 『文学論』と『俳諧大要』/夏目漱石と正岡子規

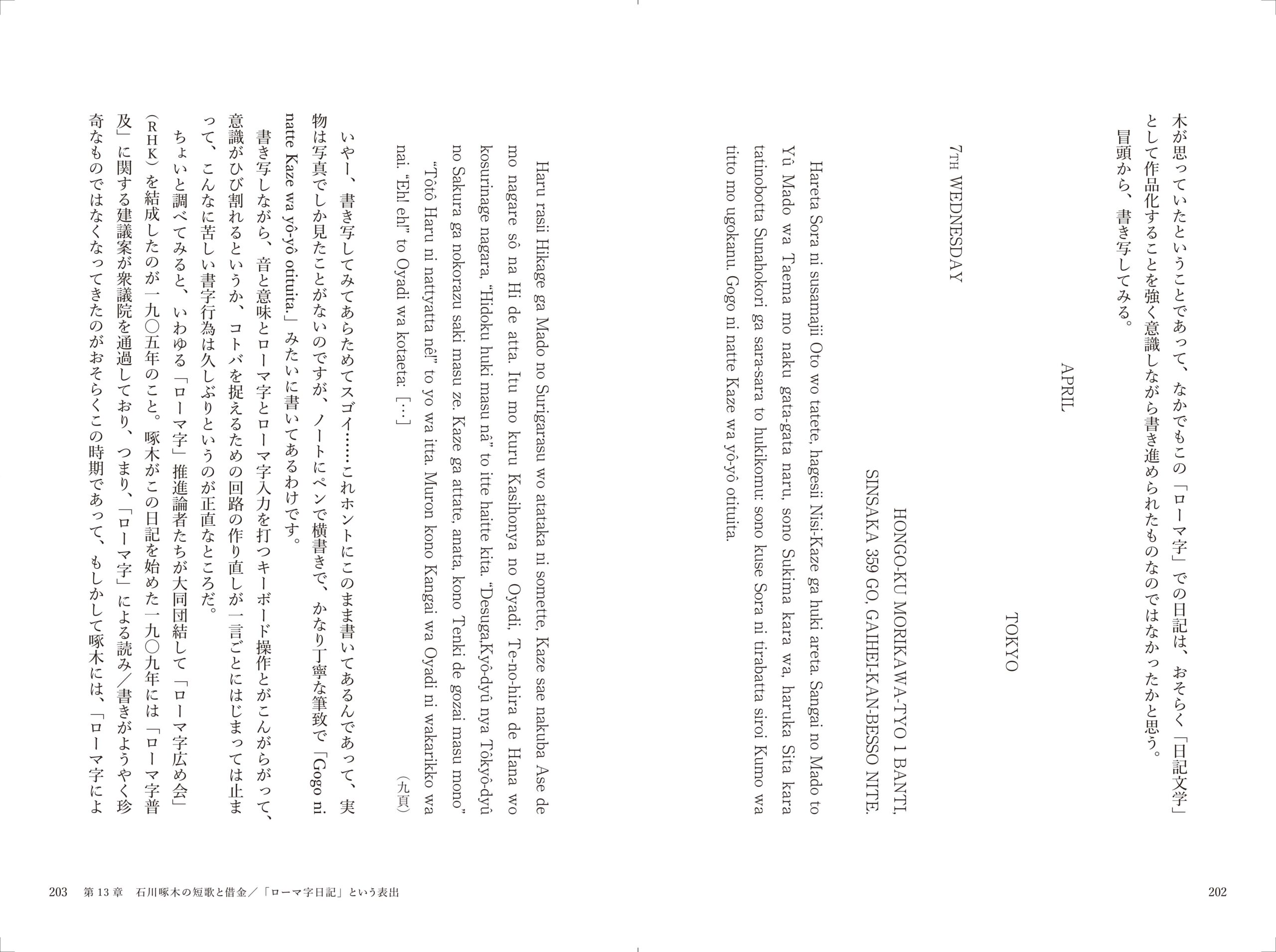

第13章 石川啄木の短歌と借金/「ローマ字日記」という表出

第14章 『古事記伝』と、本居宣長の「音声中心主義」

第15章 『小林秀雄の恵み』/橋本治と一緒に読む小林秀雄

第16章 本居宣長にとって「歌」とはなにか/小林秀雄の「近代性」

第17章 「声を聞く」という批評/表現の厚みをくぐること

第4部 疎外・退行・排泄による更新[アップデート]

第18章 『世界認識の方法』/〈大衆〉という概念について

第19章 「書かない」ことの領域/「対幻想」とプロレタリア文化

第20章 熟議と書くこと、民主主義と話すこと

第21章 ドナルド・トランプと「祭式」への参加者たち

第22章 〈喩〉と録音物、「ツイッター」と詩と批評

おわりに

参考文献

プロフィール

[著]

大谷能生(おおたに・よしお)

音楽と批評の活動。サックス/CDJ/PCなどを組み合わせた演奏で多くのバンドやセッション、録音に参加。演劇・ダンス作品など舞台芸術にも深く関わる。主な著作に『憂鬱と官能を教えた学校』(菊地成孔との共著。河出書房新社、2004)『貧しい音楽』(月曜社、2007)『日本ジャズの誕生』(瀬川昌久との共著。青土社、2008)『ジャズと自由は手をとって(地獄へ)行く』(本の雑誌社、2013)『平岡正明論』(Pヴァイン、2018)『平成日本の音楽の教科書』(新曜社、2019)『ニッポンの音楽批評150年100冊』(栗原裕一郎との共著。立東舎、2021)『歌というフィクション』(月曜社、2023)など。