テレビジョン=「虚像」が想像力とされた時代の作家像、作品概念を、現代の視点で分析する『虚像培養芸術論 アートとテレビジョンの想像力』。東野芳明・磯崎新・今野勉の思考を軸にマスメディアの中の芸術家像を検証しながら、現代美術、現代思想、現代メディア論を縦横無尽に横断し、メディア芸術の歴史的な視座を編み直していきます。

2022年、本書の著者 松井茂さんがテヘラン大学(イラン)にて開催された磯崎新のプロジェクトの一環となるシンポジウムに参加されました。今回の記事では、松井さんがその場で発表されたレクチャーを基にした論考を公開いたします。

磯崎新のメービウスの輪──「闇の空間」から《砂漠の寝所》まで

2022年9月、磯崎新(1931〜2022年)のプロジェクトの一環で、”Art and the Space In-Between: International Symposium on Space, Liminality and Latent Dimensions in Art and Architecture“がテヘラン大学(イラン)で開催された。実行委員長の建畠晢、1978年の「間」展から参加する三宅理一、土取利行、磯崎のブレーンである安藤礼二、高山明らと共に、私もシンポジウムに参加した。このプロジェクトは、1978年にパリで開催された「間─日本の時空間( Exposition MA Espace-Temps au Japon)」展を、(約)20年毎(式年遷宮のよう?)に開催するという、磯崎が自らに課した「幻視/ビジョン」に基づく。かつて2000年にも東京藝術大学大学美術館で「間─20年後の帰還」展が開催され、これに続く展覧会の準備が現在行われているのだ。コロナ禍による遅れもあるのだが、展覧会は、2023年の開催を目論んでいる。

ここでの私の発表は、2021年にフィルムアート社で刊行した『虚像培養芸術論 アートとテレビジョンの想像力』に基づいて、1960年代から現在にいたる磯崎の思想的実践を抽出し、仮説的に述べるものとなった。磯崎が言うところの建築外的思考にフォーカスしている1。着想は、磯崎新「作動する迷宮 Labyrinth in Motion」展(MISA SHIN GALLERY、2014年)が契機であったことを明記しておく。

「間」展(1978年)の会場入口 Courtesy of Arata Isozaki & Associates

思想的実践者の系譜

1931年、磯崎新は大分市で生まれた。1940年代に大分第一高等学校に通う。この時期に交流した友人たちが、20世紀後半、日本のアートシーンを牽引する作家となる。例えば吉村益信(1932〜2011年)、荒川修作(1936〜2010年)、赤瀬川原平(1937〜2014年)だ。彼らは後に、ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズとして活動する2。

1950年に東京大学に進学した磯崎は、丹下健三(1913〜2005年)に学ぶ。下宿先は、フランス文学者、渡辺一夫(1901~1975年)の家だったという。同時期に前衛芸術運動のグループに参加するようになり、美術家の岡本太郎(1911〜1996年)、詩人で美術批評家の瀧口修造(1903〜1979年)、小説家の安部公房(1924〜1993年)らと交流した。これは同世代の建築家のなかでは特殊なことだったように見える。前衛芸術運動の中心にいた作家たちは、自らの思想やメディア論を制作に接続して実践していった3。それゆえに磯崎も、建築家である前に、彼らと同様に思想家でありアーティストとして自己を形成していく。ある意味で、第2次世界大戦の敗戦が、こうしたタイプの復興期の芸術家像を育んだとも言えるだろう。

1978年のパリでの「間─日本の時空間」展のユニークさは、日本固有の美学に関する思想的実践としての翻訳にあったと指摘される。 その手法は、日本の歴史や哲学を率直に説明する、従来の解説ではなかった。磯崎は、自身と同様、第2次世界大戦後のアメリカを中心とした現代芸術の影響をうけた4、同世代のアーティストの作品をキュレーションした。つまり、日本固有の美学を主題とするような作家は、起用していない。日本的というよりもむしろ、国際的なスタイルを身につけた作家をキュレーションし、彼らの主題に基づく素材、物質への関心を活かすことで、磯崎の考える美意識を再配置し、会場構成を行い、それを日本の時間と空間の翻訳としていたのだ。

この翻訳はもちろん大きな成果をもたらしたが、同展の挑戦において、文化の翻訳が展覧会の主題のひとつであったことは否定しないが、それは建前だった。より大きな挑戦は、アーティストとしての磯崎による時間論、空間論の国際的な実践にあった。同展は、日本文化の紹介を「騙った」、磯崎の表現手法の「語り」である。磯崎と日本、日本と磯崎の関係は、「換喩/メトニミー」となる仕組みこそをキュレーションしていた5。この「換喩/メトニミー」に関して、磯崎にイスラム文化の影響を見出すとすれば、モスクを中心に、すべての建築が壁の《うら》を見せるアラブの都市の体験にあったかもしれない。

メービウスの輪の秘密は、《うら》と《おもて》が必ず存在するはずの帯を、たった一度のねじりによって、一挙にそんな区別を捨ててしまったところにある。つまり、ねじれやひずみなどの変形をいっさい不問に附したところから、まったく新しい世界が、観念の内部で構築されはじめたのだといってもいい。6

そのキーワードは、「メービウスの輪」である。本論では「間」展の起源を、1960年代の磯崎の作品とテキストに遡る。

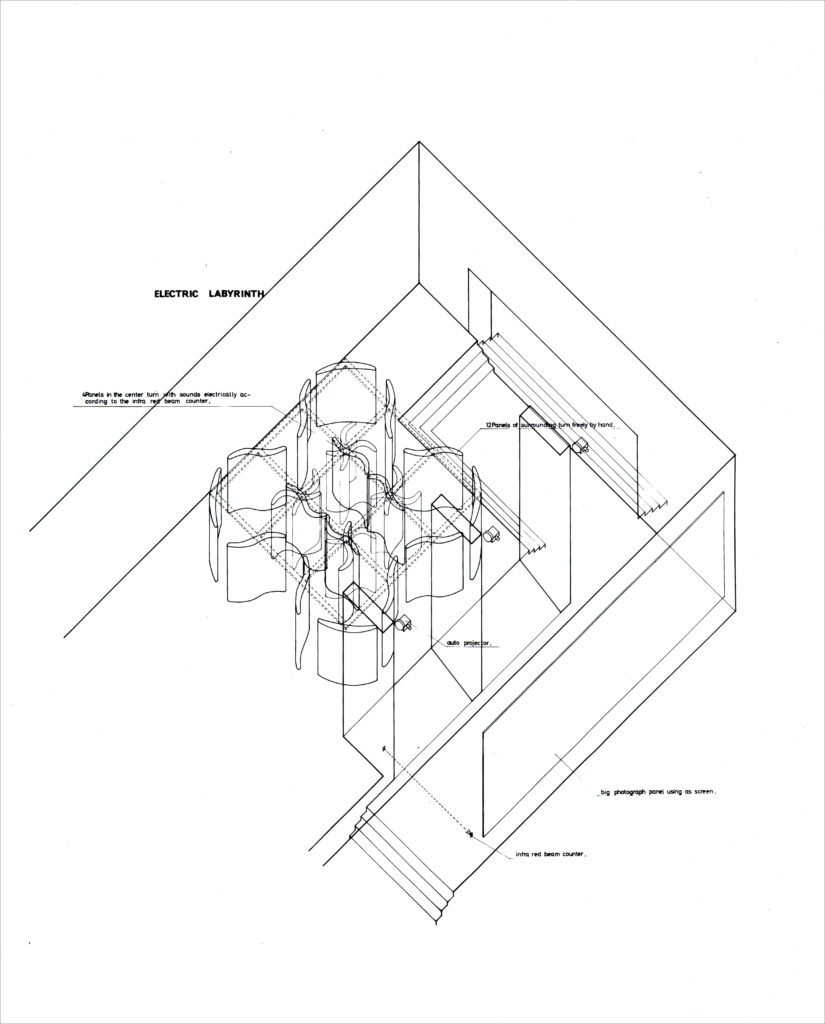

《エレクトリック・ラビリンス》のアクソノメトリック図 ©︎Arata Isozaki, courtesy of Arata Isozaki & Associates

「間」展を遡る①──《エレクトリック・ラビリンス》(1968年)

磯崎は、日本万国博覧会(1970年)に際して、《お祭り広場・諸装置》を担当する。これを設計するために、多くのアーティストと協働し、その想像力を「ソフト・アーキテクチュア/応答場としての環境」(1970年)にまとめている7。この論考では、国家の祭典である大阪万博と共に、同じ思想に基づく抵抗文化(カウンター・カルチャー)版として、1968年のミラノ・トリエンナーレに出品したインテリアによるインスタレーション《エレクトリック・ラビリンス》も紹介している。音楽家の一柳慧(1933〜2022年)、グラフィック・デザイナーの杉浦康平(1932年〜)が制作に参加した8。この迷宮は、空間に入り込んだ人間にセンサーが反応し、奇怪な音響で16枚の壁が回転し、《うら》と《おもて》が入れ替わっていく。壁には蛍光塗料が塗られ、「地獄草紙」「餓鬼草紙」「九相図」「広島をコラージュした「未来都市」」が描かれていた。この4つの図は、10年後「間展」のカタログ、「寂(さび)」の解説イメージに使われる9。カタログのデザインは杉浦だった10。欧米の最先端のアートの動向、蛍光塗料やテクノロジーに関心を持ちながら、日本固有の美学の表現方法をこれに重ね合わせ、《お祭り広場》と対極的な、現代の地獄絵図を実践する、アンビバレンスな態度の表明には、磯崎の思想的実践が現れている11。

ちなみに、2002年にカールスルーエ・アート・アンド・メディア・センター(ZKM)でピーター・ヴァイベルとブルーノ・ラトゥールの企画「イコノクラッシュ」展で《エレクトリック・ラビリンス》は再制作されている。

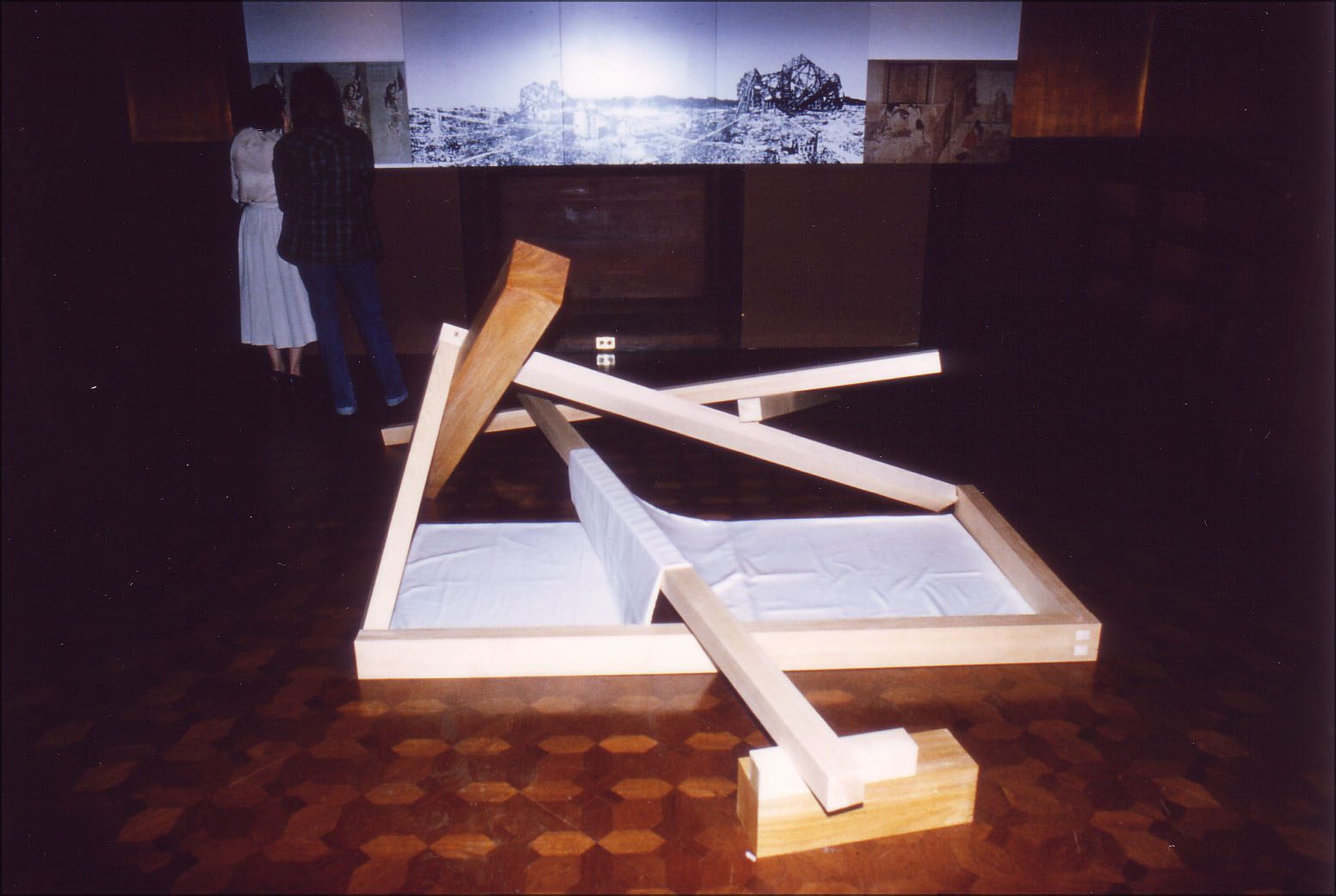

回転壁の奥に「広島をコラージュした「未来都市」」が見える Courtesy of Arata Isozaki & Associates

「間」展を遡る②──「闇の空間」(1964年)

《エレクトリック・ラビリンス》は、「闇の空間 イリュージョンの空間構造」12の思想的実践として考えるべき作品だ。

「闇の空間」は、磯崎の思想を考える上で重要なテキストだ。内容は、遊園地についての語りからはじまる。鏡でつくられた迷宮で起こるイリュージョンについてだ。イリュージョンはその場に立った人間の内部で起こる現象だ。イリュージョンの操作は、西洋では光の操作で、影との対比で考えられてきた。日本では闇の操作としてイリュージョンが考えられてきたと磯崎は主張する。その根拠に、谷崎潤一郎のエッセイ『陰翳礼賛』をあげている。

議論は、もういちど遊園地に戻り、衝突する自動車のアトラクションについて語る。自動車という機械を媒体にした空間の把握は、計器によるセンシングに基づき、記号によって間接的に空間を理解することだという。磯崎は、この現代の表現形式を解説するために、カフカの小説『城』を引く。人々は、「城」を直接目にすることなく、電話によるコミュニケーションだけが城の存在を示すものであると。

すなわち、人間のノーマルな知覚の対象となる三次元的な実体の空間をその中心の軸にすえるとすれば、一方の極に「闇」のイメージにつらなる深層心理学的・魔術的・象徴的な空間の系列があり、他の極に「虚」のイメージにつらなる、記号的・抽象的・多次元的な空間の系列があるということになる。

闇もしくは虚のイメージは、それぞれの空間のある種の極限状況を提示している。対位法的な演出もふくめて、それぞれの極限をひとつの絶対化として推定することについての方法的な問題はいまはふれない。それが一種の一元論に近いことだけはたしかである。

人間もしくは空間の主体を考えてみると、闇の空間は個人として、その意識の底辺まで掘りさげられてゆく過程であるし、虚の空間は個人としての人格あるいは単一主体が多元化し、錯綜して運動するような空間として論理的に解析される過程となるだろう。これらの空間は、知覚される方式と媒体によってさまざまに現象する。むしろ個々に具体的に解かねばならない、そういう空間の正確を決定しデザインするときに、極限状況を措定することは問題の振幅をひろげて、矛盾をえぐりだすことを可能にするだろう。闇は幻覚の極限であるとすれば、現実性を帯びた概念になるのだ。中心の軸からおしひろげていって到達するこの二つの概念が、さらにその裏側で結びあったものになっているのかどうかは、いまはよくわからない。13

心理学的なイリュージョンとしての「闇の空間」は、表現形式は異なるものの西洋にも東洋にもあった。これに加えて、現代のテクノロジーが「虚の空間」を作り出していると磯崎は分析し、「闇」と「虚」は、共に不可視(インビジブル)であると指摘する。そして、光あるいは陰翳が作り出す「闇」と、記号が作りだす「虚」は、空間のイリュージョンの両極だと結論する。

ふつう「虚」の反対は「実」である。しかし磯崎はそう考えない。「実」の延長に「闇」があると考える。言い換えると、「虚」から「実」を通り「闇」へいたる一元論を提起するのだ。本来反対の概念を接続する一元論とは、「メービウスの輪」に他ならない。磯崎は「ヴァーチャル(虚)」「リアル(実)」に並んだ「闇」を、「アクチュアリティ」だと言い換えてもいる。そして、テクノロジーが作り出す見えない虚の空間と同様、心理学的でスピリチュアルな、見えない闇の空間も、磯崎は操作できると考える14。

《エレクトリック・ラビリンス》は、テクノロジーに基づく「虚」の作品としてのみ捉えられがちだが、心理学的な「闇の空間」のイリュージョン構造の実践である。むしろ「闇の空間」を実装できたことが、「間展」の想像力への背景となったと考えてもよいだろう。つまり、《エレクトリック・ラビリンス》は、テクノロジーによる虚像と、心理学的な闇の表象を意図したインスタレーションであり、壁は外部と内部を分割するのではなく、そこに立った人間に、「虚」と「実」と「闇」の生成変化を体験させる迷宮なのだ。西洋と東洋を「ねじり」、テクノロジーと心理学を「ねじり」、エクステリアとインテリアを「ねじり」、磯崎は「メービウスの輪」を再配置している。これらの観点は、「間」展においても展開するだろう。

「さび」(「間」展)の部屋に展示され「九相図」「広島をコラージュした「未来都市」」。手前は高松次郎によるインスタレーション。 Courtesy of Arata Isozaki & Associates

「間」展を遡る③──「《おもて》と《うら》の空間」(1965年)

磯崎には、「メービウスの輪」のような時空間概念が絶えず現れる。アンビバレンスと示唆され、二項対立を一元論とする実践だ。時空間を攪乱し、前後関係、位置関係、意味関係を無化して、言わば第三項をみせようとする15。この思想的実践の由縁は、様々に論じられるべきことだ。前述したように本論では、イスラム文化との接点からこれを捉える。

1964年、磯崎はイスファハン(イラン)を訪れた。1965年に「《おもて》と《うら》の空間 モスク」と題し、先に引いた「ねじり」を手法とした「メービウスの輪」から語り起こし、少々文意を追いにくい短文を書く。自身で街を歩いた体験と、イブン・バットゥータの『旅行記』に基づいて思考は展開する。モスクの原型は1枚の壁である、と。ここで磯崎は、壁という視覚的な遮蔽に対して、日本の空間概念が《縄張り》のような象徴的で抽象的な想像力に基づくことをさりげなくもつぶやいている。再びアラブの壁に戻り、メッカを対象に軸が設定される、モスクの壁は《おもて》を広場に面しながら、《うら》に幾重もの壁で囲われていくことで、「住居─寺院─広場─都市」という連続性を成立させるという結論を導く。

磯崎は、メッカを軸に《おもて》と《うら》が決まると述べている一方で、この記述を読むと、「上下や前後の区別がなく、まっすぐ歩いていきながら、いつの間にかうら側にいたり、同じ地点を何度も繰り返して通過したりといった現象が次々に発生していく」という16、「メービウスの輪」に惹かれていることは明らかだ。

「間」展入口の躙り口 Photo by Shuji Yamada

躙り口から続く「みちゆき」の部屋 Photo by Shuji Yamada

そして「間」展(1978年)へ

「間」展の入口のひとつは躙り口だった17。入ると「道行」の部屋に繋がる。外から続くのは室内のような屋外のような庭なのだ。室内で使う座布団に載せられた路地石が連なり、茶室へと向かう18。外と内がメービウス状になっているのだ。「ひもろぎ」の部屋の手前には、伊勢神宮の柵があり、その中には4本の棒に縄をめぐらせた結界が展示される。その奥には等伯の《松林図》が描かれる。美術館で実用されもする柵や結界を、日本文化として展示するアイロニーを試みる一方、高松次郎(1936〜1998年)の「さび」、倉俣史朗(1934〜1991年)の「はし」では、インスタレーションというより、作品は空間に放擲されている。残された写真から想像される「間」展の時空間は、まっすぐ歩いていきながら、いつの間にか《おもて》が《うら》となったり、同じ地点を何度も繰り返して通過する体験を志向しているだろう。そしてバルトは言う。

ふつうは、展覧会というのは客観的なものであろう。何かを教えてくれるが、考えこんだりはしない。ところがここでは反対に、展覧会は磯崎新という建築家によって構想されており、彼の好み、恐れ、愛惜といった主観性をかくさず表現しているのである。19

「間」展は、日本文化の翻訳であり、現代美術の展覧会である。そしてバルトは、磯崎の表現であったと指摘する。ここまで述べてきたように、表象された「間」とは、磯崎の思想的実践としての「メービウスの輪」であり、これを展覧会規模に束ねたものであった。

《砂漠の寝所 Obsucured Horizon:summer》 ©︎Arata Isozaki, courtesy of Arata Isozaki & Associates

メービウスの輪としての《砂漠の寝所》(2004年)

21世紀に入っても「メービウスの輪」は続けられる。いや過激になっているというほうが正確であるかもしれない。その事例として《砂漠の寝所》(2004)を紹介したい。これは建築であるのか? インスタレーションなのか? レトリック? アイロニー? 作品としか言いようがないものだ。文字通り1枚の壁、あるいは床からできている。磯崎は、次のように説明する。

天井は空、周囲の山並みや岩山などが壁らしいものやパーティション、床は大部分が砂漠。そのように「見立て」たらいいではないか。住宅の概念を、自然そのもの、周りの環境そのものへと拡張すればいいではないか。20

本来天井は、部屋の上部と空を隔てる内壁面を意味する。床は、部屋の下側を隔てた面を意味する。ここで磯崎は、自然と対立する人間による住宅の概念を、いまいちど自然に譲渡しているだろう21。「敷地は見える範囲とか、建物の高さは空の高さとか言わないといけない」と22。天井を空、床を砂漠、自然を住宅とする。二項対立は「ねじり」によって一元化された。ここでは、「ねじり」は「見立て」でもあるだろう23。磯崎にとっての日本固有の美学は、一般にその言葉が持つ審美性とは根本的に違う手法として用いられていることが分かってくるだろう。これをアーティストとしての磯崎の一貫した思想的実践の手法であると指摘しておきたい。

本稿では思想的実践に比重を置き、「メービウスの輪」を手法と指摘した。磯崎の口癖に倣えば、「挙げ句の果て」、の「ねじり」ということになるのだが、実践のそれぞれの背景には、それぞれの時代精神があった。改めてこれらを明らかにしてゆかねばならない。膨大なテキストの解釈と拡張は、磯崎に後続し芸術を志すものの使命である。「メービウスの輪」をつくりだす磯崎の換喩的想像力を指針とし、私たちは、多様な文化の《おもて》と《うら》を横断して行くことだろう。

注

1 テヘラン大学では”The Virtual and the Real – Direction of Arata Isozaki”と題し英語で発表した。以下は、これに基づいて改稿している。

2 『虚像培養芸術論』第4章「出来事の編纂」参照。

3 『虚像培養芸術論』第8章「マスメディア空間における芸術表現と情報流通」参照。

4 磯崎と同世代の作家たちは、1960年代にポップアート、プライマリーストラクチャー、サイケデリックアートの影響を受けた。『虚像培養芸術論』第5章「イソ、サム、トーノの《建築空間》」参照。

5 『虚像培養芸術論』第7章「繰り返し語り、騙られる《コンピューター・エイディド・シティ》をめぐって」参照。

6 磯崎新「《おもて》と《うら》の空間 モスク」(初出『みづゑ』1965年7月号)『空間へ』河出文庫、2017年、242頁(初版は美術出版、1971年)。

7 『建築文化』1970年1月号。『手法が』(美術出版社、1979年)所収。

8 《エレクトリック・ラビリンス》には、写真家の東松照明(1930~2012年)も途中まで参加していた。「東松照明オーラル・ヒストリー」中森康文と池上裕子によるインタヴュー、2011年8月7日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ(www.oralarthistory.org)によれば、東松は杉浦と決裂し、途中でその制作から降りている。

9 ロラン・バルトは、間展に関する評のなかで、磯崎のふたつの感情として、「過去に結びついた美しい事物への愛」と「苦悩」が指摘される。そして「苦悩」の根拠となる表象が、「原爆で破壊されたヒロシマの眺め」と「女性の身体がもろく残酷に変化してゆく絵があり、死骸から腐体そして骸骨へと移行してゆく四つの段階が精緻に描かれている」「九相図」に求められている(「「間」(ま)」『ロラン・バルト著作集10 新たな生のほうへ』みすず書房、2003年、26頁)。さらにバルトは「さび」について、「通り過ぎてゆくものの魅惑、崩壊や古色への完成」とメモする(「間・日本の時間/空間」同、31頁)。

10 「間」展の前哨戦として指摘されるのは、ハンス・ホライン(1934〜2014年)が中心となって組織した「MAN trans FORMS」展(クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館、1976年)で、磯崎がカタログに寄稿した「「はし」の語彙集」が紹介される(“MAN trans FORMS,” Cooper – Hewitt, National Design Museum, 1976, pp.56-57. 『イメージゲーム』鹿島出版会、1990年、165-177頁)。ちなみに同展で磯崎は、博物館のコレクションである鳥籠と空の写真を展示し、籠をデザインする人間の目線と、監獄から外を眺める鳥の目線を交錯させた。さらに《エンジェル・ケージ》というタイトルで、等身大に拡大したフラ・アンジェリコの天使を巨大な籠に入れた。天使という擬人化された鳥が、籠という建築に捕らわれた人間を暗示するアイロニカルな作品である。後に「間」展をフーコーが評価したというが、背景には、磯崎と『監獄の誕生 監視と処罰』(新潮社、1977年。原著:1975年)の共振があるだろう。「パノプティコン」の議論は、「メービウスの輪」に関わる。

11 『a+u』1972年1月号は、「An Architect in Ambivalence = 磯崎新」と題されていた。日本万国博覧会以後から「アンビバレンス」を自ら称していた。

12 初出『建築文化』1964年5月号。磯崎新『空間へ』所収。

13 磯崎新『空間へ』河出文庫、178、179頁。

14 松井茂、伊村靖子、古畑百合子「インタビュー:磯崎新 アーティスト・アーキテクトの時代:大阪万博の想像力を補完したアート・シーン」『東京芸術大学大学院映像研究科紀要』vol.3、2013年3月、82頁。

15 式年遷宮や折口信夫に仮託し、磯崎は『始源のもどき』(鹿島出版会、1996年)にこうした手法をまとめたと考える。磯崎の語る歴史や文化は、客観的なその真偽であるよりも、極主観的な表現論として読むべきなのだ、と私は考える。主観を実現するための論理なのだ。

16 磯崎新「《おもて》と《うら》の空間 モスク」『空間へ』河出文庫、242、243頁。

17 私が「躙り口」とした開口部は、「窓」と説明されることもあるが、沓脱石(座布団無し)が置かれていることに注目したい。

18 李禹煥によれば、1971年ピナール画廊に展示した《関係項》(座布団に石を載せたインスタレーション)による、間展への参加の打診が磯崎からあったという。

19 ロラン・バルト「「間」(ま)」『ロラン・バルト著作集10 新たな生のほうへ』みすず書房、2003年、25頁。

20 磯崎新「OBSCURED HORIZON」『GA JAPAN』No. 89、2007年11月、93頁。

21 この観点は、哲学者、篠原雅武が『「人間以後」の哲学』(講談社選書メチエ、2020年)で、磯崎の廃墟に言及した論点に触発されたものである。

22 磯崎新「OBSCURED HORIZON」『GA JAPAN』No. 89、2007年11月、93頁。

23 「間」展についての詳細を収録した著書が、磯崎新『見立ての手法』(鹿島出版会、1990年)と題されてまとめられていることも想起すべきだろう。