序 壊れてないなら直すなよ

私はマウンテンバイクで森の中を進み、どこまでも続く急な勾配を登っていく。途中で10才くらいの男の子を見かける。彼はうまく走ろうと必死になっている。自転車で山道を走るのに慣れてない人にとってその細い道はきつい。買ったばかりの自転車に乗る子供にはなおさらだ。その子はギアをうまく扱えず、よろめいて、ギーギーっと音を立てて止まってしまう。涙をボロボロ流している。「ダッド、ダッド!」と泣きながら叫ぶ。泣いて助けを求めているが、猛烈に怒ってもいる。腹を立て、惨めになっていて、私に気がつかない。私が自転車を漕いで丘の上に行くと、少し先に父親がいる。彼は自分のマウンテンバイクの隣で腕を組み、200メートル下にいる息子をじっと黙って見ている。父親も腹を立てているようだ。私はそんな父親の顔に見覚えがあった。サッカーのタッチライン沿いや校門の外で、何度も見たことがあった。「強くなれ、泣き言を言うな、男だろ!」と言っている顔だ。男の怒りと苦しみを言い渡す顔。私はその男の子のために腹を立てる。そして堪えきれず父親に向かってこう言ってしまう。「大人になったあんたの子に、素晴らしいセラピストが見つかるといいね」。父親は何も言わない。

男らしさに疑問をもつ必要があること、ジェンダーの不平等はすべての人にとって大きな課題であること、その不平等がなくなれば世界はもっと良くなること──この本を手に取る人がこうしたことに気づいていてくれたら嬉しい。拙書によって、多くの読者が男性性への意識を、つまり変化のきっかけになる意識をもつようになることを願っている。なぜなら、男性性はさまざまなかたちで実に破壊的になるからだ。この本が、あなたが初めて買ったジェンダー関連の本だとしたら、とても嬉しい。山道でマウンテンバイクに乗る男の子が冷たい父親に向かって泣き叫ぶことがないように、そして世界全体を良い場所にするために、私たちは男性性のことを調べなくてはいけないのである。

男性性について調べることは、豊かで平和で教育が行き届いた社会の余暇という、贅沢な案件に思えるかもしれない。しかし私としては、むしろ正反対ですよと声を大にして言いたい。社会が貧しく発展途中で教育が不十分であるほど、男性性を現代にふさわしい姿に変えなくてはいけない。というのも、そのような社会の男性性は、社会を昔からある状態にしておきたがるからだ。世界中で男性が犯罪を起こし、戦争を始め、女性を押しやり、経済を壊滅的に破壊している。時代遅れの男性性が原因なのである。

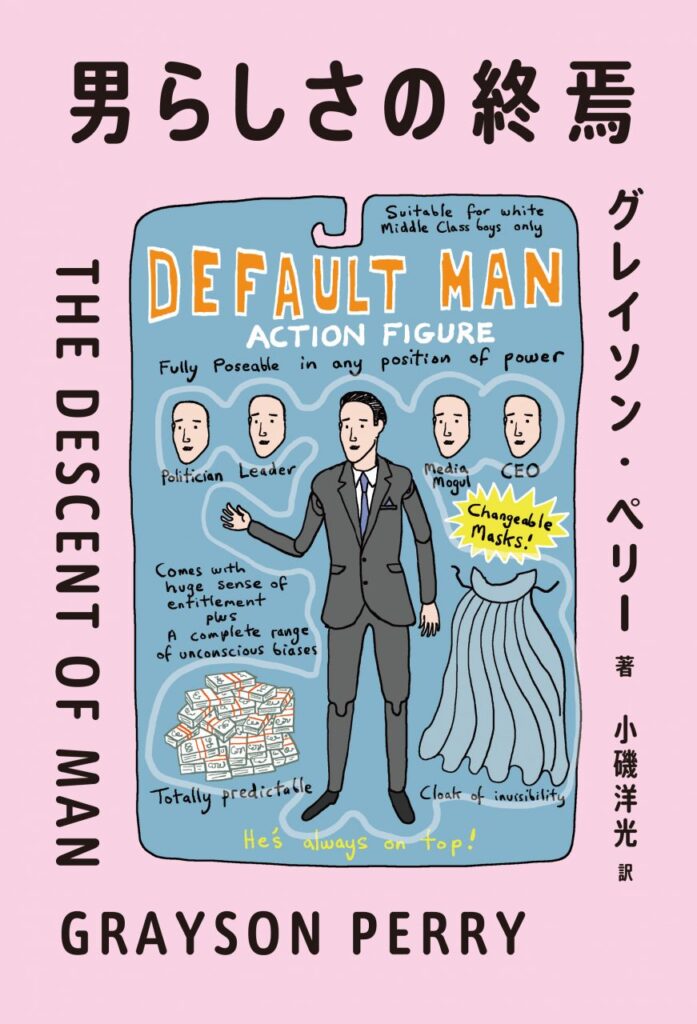

頑なに張り付いた「男らしさ」というステッカーを知の爪で剥がそう。ステッカーの下にいる男性は無防備で傷つきやすい。思いやりの心さえある。男性性は性役割の変化といった汚染物質による脅威のせいで常に「危機にある」──というのはニュースのクリシェだ。私は、男性性は多くの点で社会に有害トクシックだと考えているので、男性性が「危機にある」なんてセリフは、公民権運動の時代のアメリカではレイシズムが「危機にあった」と言っているようなものだ。男性性は変わらなくてはいけない。変わることに異を唱える人がいるとすれば、申し分ない仕事と申し分ない家庭のある、ミドルクラスの白人男性である。現状の男性性は彼らに都合がいいのだ。では、貧困や機能不全家族から抜け出すには犯罪者になるしかないうえにそれを男らしいと思っている十代にとっては? パートナーも友人もおらず、しまいには自殺を選んでしまう孤独な男性にとっては? 男らしさが生む問題を人に押しつける鼻息の荒い男の場合では? 我々すべての男性は、澄んだ目で自分をよく見つめ、どんな男性ならすべての人のために世界を今より良い場所にできるか考えないといけない。

男性性や男性について考えるとき、たちまちこの問題は恐ろしいほどグローバルにもシリアスにもなる。ヒップスターのファッションや「誰が皿洗いをするか」といった話は、レイプや戦争やテロや宗教弾圧や侵略的資本主義がテーマの議論にぐるぐる突入していく。私は夜テレビでニュースを見て、世界のあらゆる問題は結局のところ、Y染色体をもった人々の振る舞いが原因なのだとよく思う。男性とは権力や金や銃や犯罪歴のある人間らしい。男らしさという悪党がもたらす問題は、今日の世界が直面しているもののなかでも最悪だ。ある種の男らしさは──露骨にヒドイ場合、または密かに傲慢である場合は特に──自由で平等で寛容な社会にとって害になりうるのである。

女性がジェンダーの議論をリードしてきたのは当然だ。なにしろジェンダーの縛りに苦しんできたのは女性に他ならないのだ。ジェンダーの議論をするときの男性の感覚は、要するに「壊れてないなら直すなよ」である。男性にとって現在の状況は問題ないらしい。それでは、「本当にうまくいってる?」と聞いてみたい。男性性の犠牲者の半分が男性だとしても? 男性性は、男性が「自分らしく」──それがどういう姿であれ──生きることを妨げる拘束服かもしれない。男性は支配や君臨をすることに駆り立てられているせいで、人間にとってとても大切なことを──とりわけメンタルヘルスに関する問題を──重く見てこなかったかもしれない。男らしさに駆られるせいで、うまく幸せになれないのかもしれない。フェミニストでレイシズムの研究者であるペギー・マッキントッシュが特権と呼ぶ「透明で重さのないナップザック」の中身を広げてみたい。そこには特別な食料、地図、パスポート、暗号表、ビザ、服、工具、白紙小切手がたっぷり入っている。それは有益なものだが、一部の男性には重荷になっていないか確かめたい。

断っておきたいのだが、私は男性全般を非難しているわけではない。なんといっても私も男性の一人なのだ。あらゆる男性性を非難しているわけでもない。私も人並みに男性的である。この本では、男性性についての私の考えを述べ、男性性は人間に有益で人間を幸福するという考えに疑問を投げかける。男性性について話すとき、生物的性別セックスと社会的性別ジェンダーが混同される。また、男性の身体に関わるあらゆる振る舞いや感情やカルチャーは、変えようのない男性の権限だと思われてもいる。多くの男性にとって、男性的に振る舞うことは、ペニスや睾丸や低い声と同じく確かに生物的なものである。しかし男性性は主に、男性の歴史がつくり出した習慣、伝統、信念の組み合わせである。人間の体は何万年もかけていくらか進化したが、男性的とされる行動は、思春期や炭鉱や忘れられた神のように、わずかのあいだしか存在しないものかもしれない。男性性を変えることはできないとか、変化することを脅威、不自然、女性化だとみなすのはやめよう。私は男性性とは男性の振る舞い方だと思っている。大勢の人が女性的だと考える振る舞いを、男性もするようにしないといけない。つまり、思いやりがあり、人を幸せな気持ちにさせ、地球を救う振る舞いをである。

私は自分を男だと自覚したときのことを覚えていない。覚えている男性は少なそうだが、ここに男性性の重要なポイントがある。この時期にアイデンティティの土台ができるのだ。私たちは言葉を習うより前にジェンダーを教え込まれている。赤ちゃんが生まれてまず最初にする質問は「男の子? 女の子?」である。そして赤ちゃんの性別がわかったら、「おや、美人さんかな?」「彼のキックを見てよ、将来はサッカー選手だ」と優しく話しかける。子供は名前が書けるようになる前にジェンダーの典型を理解している。女の子であれば人形遊び、化粧、ゴシップ。男の子の世界は宇宙船やアクションや競争だらけである。

男性性とは男性精神の構成要素だ。しかし、私はトランスヴェスタイト〔異性の服装をする人〕である。女性的な服を着ることで気分が高まる。これは男性であることへの無意識の拒絶か、少なくとも女性性への逃避である。私は女性の振りをするのが好きだ。男性性とはペニスが付いている人にとってのオプションだと思っていた子供の頃からそうなのだ。トランスヴェスタイトだと女性の本質がわかるだろうという人がいるが、くだらない。男として育った私に女性が経験することのあれこれがわかるわけがない。そんなことを考えていたら、女性に対する侮辱になる。むしろ私は、女性の格好をすることで男性のあり方をもっと鋭く考えられるようになった。私は12歳のときから自分の男性性に疑問を抱いている。自分から少し距離をとってきた。ドーム型スタジアムの入り口で、その男臭いスタジアムのあり様を疑ってきたのだ。だがこれは、女性性に踏み込んでいったということではない。とはいえ、私が男性性にのめり込んでいるのは驚くようなことではない。それは、私の内側でのそのそ歩く獣であり、私はそれを抑え込んで人生をかけて克服しようとしているのだ。

私は12歳のとき母親のワードローブを引っかき回しながら、こんなヤバイことをしているのは自分だけだと思っていた。トランスヴェスタイトという人が存在することや、自分と同じ気持ちの男性が他にいるなんて知らなかった。私はあのときの気持ちがきっかけで、男性性とは、自分を少しも疑おうとしない男性がとっている行動だと思うようになった。『フー・アー・ユー?』という私のテレビ番組と展示会に向けて、アイデンティティの本質を調べているとき、アイデンティティとは現在進行中のパフォーマンスであり、静的なものではないということに気がついた。哲学者のジュリアン・バジーニは、「『私』とは名詞の仮面を着けた動詞である」と書いている。

私には男であることを無条件に受け入れた記憶がない。私は白人という、もはや光沢を失ったバッジだ。同世代の男たちの行動に対して罪悪感と恥ずかしさを抱いている。若い頃の自分にとって男性性は問題だらけだった。そもそもがおかしいのだから抑制されなくてはいけないといつも思っていた。母親は長男の私に男性への怒りをぶちまけた。私は15歳になるころには反男性プロパガンダに加わっていた。今でも、自分は男性でないかのように、いつの間にか男性を観察し批評していることがある。大抵の男性はいい人だし、道理をわきまえている。しかしである。乱暴な人間、レイピスト、犯罪者、殺人者、脱税者、汚職政治家、惑星荒らし、セックス中毒、ディナーで退屈な話をする輩は、男性ばかりだ。

私にはちゃんとしたロールモデルがいなかった。父親は私が4歳のときにいなくなり、ちゃんと連絡をとるようになったのは15歳のときだ。その頃には自分なりの男性性と男性の性意識を確立していたわけだが、それは40年経った今も自分のなかにある。幼少期の大部分を継父と過ごしたけれど、激昂しやすい乱暴な男だったので私は怯えていた。だから男たちを信頼できなかったし、彼らは粗野で、冷ややかで、私に無関心だった。私は男たちやジェンダーの縛りに苦しんできた。私は男性で、自分を思いやることを学んできたし、男性一般にも思いやりをもちたいと思っている。良いことをしたいという気持ちからこの本を書いているし、変わりゆく世界でどうすればうまく生きていけるか男性に学んでほしいと思っている。

本書は男性を拒絶する本ではない。私はジェンダー地獄にいるとはいえ、かなり古いタイプの男かもしれないことにこの本を書くことで気がついた。セラピーに携わるグループのあいだで言い古された言葉がある。「指摘できるのは、理解しているから」。これは、他人の行動に目が止まるのは、自分も同じようにしているためだという意味だ。私はだいぶ長いあいだ男性性を観察してきたので、男性を連想させる特徴をかなりよくわかっている。私は非常に競争心が強く、縄張り意識も強い。とりわけ男性に対してそうである。私はこれについてよく男性に聞いてみるのだが、ライバルに身構えたり荒っぽくなったりすることはないと口々に言うので、自分は卑しい手段で男たちを出し抜くのが好きなマッチョなモンスターなのではないかと思ってしまう。私はトランスヴェスタイトでありアーティストという境遇のせいで、他の男性に比べて社会の模範となる男性像から自由だし、それゆえに男性性を指摘して(自分に対してさえ)疑問を投げかけてしまう。失うものがない代わりに、反社会的な気質だけがある気がする。

子供の頃、私は男性性の問題を独特の方法で処理していた。男性性をテディベアに託したのである。私に十分男らしさが備わると、自分が継父と同じように家庭の危険になってしまうような気がした。私に宿る男性性は、家にいるミノタウロスに反抗して、イナズマのような怒りを煽ることができたかもしれないが、私の無意識はそういう事態を未然に防いでくれた。私は自分の大きな男性性を、テディベアで親友のアラン・ミーズルスに預けたのだ。立派な男性のロールモデルがいなかったことから、私の無意識は完璧なロールモデルをつくってしまえばいいと考えたのだろう。私は今もアランに従って生きているかもしれない。

そのテディベアは生まれて初めてのクリスマスにもらい、3歳のときに麻疹ミーズルス(彼の姓だ)にかかるまでずっと一緒にいた。彼の洗礼名(アラン)は隣に住む親友の男の子からとった。皮肉なことに、それは継父のミドルネームであると同時に母親が継父を呼ぶときの名前でもあったので、私の頭のなかでは最上位の男性の役割をめぐって二人のアランが争っていた。アラン・ミーズルスは私といつも一緒にいたせいでボロボロになってしまった。しかし私が大きくなると、ベッドルームでレゴやエアフィックスを使ってダラダラと続ける戦闘に登場する架空のキャラクターになった。空想の遊びのなかでは、アランは気のいい独裁者になり、私は彼のボディガードになった。子供が空想する妙なキャラクターだと思う人がいるかもしれないが、私がアランの知らぬ間に彼に託しているもののことを考えれば、重要な役だと思う。アラン・ミーズルスは概ね私の男性性になっていた。男性としてのあり方を示してくれたし、幼少期に私が素晴らしい男性から感じた性質を象徴していた。アランには私が現在「男性省」と呼んでいる怪しい組織とのつながりもあった。それは、東ドイツの秘密警察「シュタージ」という誰にも異を唱えさせない組織に似ている。アランは反乱軍のリーダーだった。ドイツ軍が私たちのテリトリーを侵略し(第二次大戦から20年しか経っていなかった)、私の継父もそのドイツ軍の一人だった。私とアランは秘密の谷の基地(私のベッドだ)からゲリラ作戦を行った。私はこれを15歳になるまで続けた。

今でもその精神戦の砲撃が頭のどこかで鳴り響いている。最近雑誌の特集記事でジャガーの新モデルの写真を見た。赤いFタイプで、唸るような面構えでボディはたくましく盛り上がっている。私は車を所有したことはないが、絶対買うべきだとは思っていた。赤いやつを。買えないこともなかった。イースト・アングリア地方の田園地帯を幌を開けて爆走したジャガーを、私のスタジオの庭で冷ましているところを妄想することもあった。そのことを妻に話したら調子を合わせてくれた。そして私は目を覚ますのだった。自分なりにものごとを成し遂げてきたにもかかわらず、Eタイプのジャガーに乗っていた継父に対して、自分が男だということをこの歳になっても示そうとしてしまうのである。心のどこかで、私は母と住んでいた家の鍵を閉めて、奴の顔の前で大きくて眩しいローズメタル色の私のディックを振ってやりたいと思っているのである。

一部の人は男性性を論じても意味がないと主張するかもしれない。男性や女性の振る舞いはどうすることもできず、「生まれつきそういうもの」というわけだ。よろしい、性器はジェンダーにある程度・・・・関与している。しかし、かなり・・・ではない。

多くのフェミニストやジェンダー平等の主唱者アドボケーターは、生物的な要素がジェンダーの差異にわずかでも関与しているという考えを好まない。男性と女性の脳はまったく等しいし、すべてのジェンダーは条件付けられている、もっと言えば、男性優位的な環境(したがって悪魔的な環境)で条件づけられていると考えている。私は賛成したい。ジェンダーは条件づけられたものであり、それゆえに変えられると思う方が、間違いなく健全だ。

かりに生物的な要素がジェンダーの差異に関与しているとしても、ジェンダー平等を求める主張に影響はない。生得的にジェンダーが不均衡だとしても、不平等な慣習を正当化する理由にはならないし、誰もが平等の機会をもてるようにしなければならない(たとえ一部のグループは他のグループ以上のことを望んでも)ということに変わりはない。私たちは男性から子育てや介護をする機会を奪ってはいけない。西洋民主主義という名の下に、女性が望むならば彼女から殺人や相手に重症を負わせる機会を奪ってはいけないのと同じように。

1976年、社会心理学者のロバート・ブラノンとデボラ・デイビッドは、男性の性役割に関する、すなわち伝統的な男性性に関する基本的な構成要素を四つにまとめた。ひとつ目は「意気地なしはダメ」。二つ目は「大物感」。上に見られたいという欲求と、男性の成功とステータスを論じている。三つ目の「動じない強さ」では、とりわけ危機的状況における男性のたくましさと自信と自立心を説明している。四つ目の「ぶちのめせ」では、男性の振る舞いにおける暴力性、攻撃性、大胆さを論じている。

もちろん女性もこうした特徴を表すことがあるが、その場合でも伝統的な女性性とはみなされない。男性はこうした要素あるいは規範を押し付けられている。男性は自分の男性性が他の男性に監視や監督をされていると感じているが、他の男性の男性性を検査してもいる。男性ならば特定の振る舞いをし、特定の服を着て、特定の権利があると信じ、特定の感じ方をしなければいけないと思っている。しかし、世界は変化しているし、男性性にも変化が必要なのである。

本書では主に男性性の四つのエリアを検討する。権力(男性が世界を支配する様子)、パフォーマンス(男性の服装と振る舞い)、暴力(男性が犯罪や暴力に手を出す様子)、感情(男性の感情)。本書は性差別セクシズムについての本ではない。しかし、男性性ついて書いていてわかったのだが、男性が性差別主義者セクシストになるさまざまなケースに触れないわけにはいかない。本書によって男性性の定義を広げる方法を提示できることを願う。

男性の頭には必ず司令官がいる。無意識的な内なる声がマイクで命令しているのだ。この司令官は男性がそれぞれ属している男性省支部のボスである。この男性省という省庁は基準・・を維持したいのだ。それぞれの司令官は、男性のあり方に関してさまざまなソース(両親、教師、友人、映画、テレビ、書籍)を基にして男性に指示を与える。また、ソースから思想やイメージを取り出し、完璧な男性のモデルを組み立てる。そして腰を下ろし、指揮下の男性がそれを目標にして生きているか繰り返し確認するのである。その男性は何かにしくじると、自分に価値がないと感じ、自己嫌悪に陥ったり不満を他人に向けるかもしれない。男性はこの司令官に気づいていないかもしれない。自分こそが自分の司令官だと思っているかもしれないし、自分は好きなように生きていると思っているかもしれない。しかし、男性省の存在を知り、その正体を知るまでは、指示に従っているだけである。司令官のオフィスに入る男性にはこの本を携えていてもらいたい。そして勇気ある質問をして未来に目を向けてほしい。私たちは今までとは違う男性性の契約をまとめないといけないのだ。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。