敵対する力の原則

わたしの経験から言うと、ストーリーを設計するうえで最も重要でありながら、最も理解されていないのが、敵対する力の原則だ。脚本とそれに基づいて制作された映画が失敗する最大の理由は、この基本原則を顧みないことにある。

敵対する力の原則――主人公とそのストーリーは敵対する力があってこそ、知的好奇心をそそり、感情を揺さぶるものとなる。

人間は基本的に用心深い。必要以上のことをせず、必要以上のエネルギーも使わず、必要のないリスクは負わず、必要がなければ変わろうとしない。あたりまえだ。ほしいものが簡単に手にはいるのに(「簡単」かどうかはもちろん個人の主観による)、わざわざむずかしい手立てをとるはずがない。では、主人公を実在感があって重層的な、深い共感を呼ぶ人物にするものはなんだろうか。退屈なシナリオに命を吹きこむものはなんだろうか。このふたつの問いに対する答えは、ストーリーのマイナス面にある。

敵対する力が強大で複雑になるほど、主人公とそのストーリーにはさらなるリアリティが求められる。敵対する力は、かならずしも特定の宿敵や悪党であるとはかぎらない。ジャンルによってはターミネーターのような大悪党が喜ばれるが、ここで言う「敵対する力」とは、主人公の意志や欲求の前に立ちはだかるすべての力が合わさったものを指す。

契機事件が起こったとき、観客は主人公を観察し、その意志の力、知性、感情、社会的立場、肉体的能力を総計して、敵対する力と比較する。そのとき、主人公の人間性や個人的葛藤、制度や環境などの面から、主人公が圧倒的に不利に見えなくてはならない。求めているものを手に入れる可能性はあるが、あくまで可能性にすぎない。探求をはじめた主人公が、人生の一面における葛藤ならともかく、すべての問題を解決するのは、無謀に感じられなくてはならない。

脚本家がストーリーのマイナス面にエネルギーを注ぐのは、主人公をはじめとする登場人物にリアリティを与える――そして、世界の一流俳優を引きつけるような演じ甲斐のある役柄にする――だけでなく、ストーリーを極限まで展開させ、満足のいくすばらしいクライマックスを作るうえでも必要なことである。 この原則に従って、スーパーヒーローの物語を書くとしよう。スーパーマンに勝ち目はないと観客に感じさせるにはどうすればいいか。放射性物質クリプトナイトに弱いという設定も悪くないが、それではじゅうぶんではない。マリオ・プーゾが『スーパーマン』(78)の第一作で凝らした工夫を見てみよう。

プーゾはスーパーマン(クリストファー・リーヴ)をレックス・ルーサー(ジーン・ハックマン)と戦わせた。ルーサーは核を積んだロケット二基を、ニュージャージーとカリフォルニアへそれぞれ同時に発射する。ふたつの場所へ同時に向かうことはできないので、スーパーマンは「ましなほうの悪」のジレンマに直面する。どちらを救うのか。ニュージャージーか、カリフォルニアか。そしてニュージャージーを選ぶ。

二基目のロケットがサンアンドレアス断層を直撃して地震を誘発し、カリフォルニアは沈没の危機にさらされる。スーパーマンは断層の隙間にはいりこみ、摩擦熱を使ってカリフォルニアとアメリカ大陸を融合させる。ところが……女性記者のロイス・レイン(マーゴット・キダー)が地震の犠牲になった。

スーパーマンは膝を突いて涙を流す。そのとき、実父のジョー=エル(マーロン・ブランド)の顔が現れて言う。「人間の運命に干渉するなかれ」と。両立しない善のジレンマだ――父の尊い教えか、愛する女性の命か。スーパーマンは父の教えを破り、地球のまわりを高速で飛行して逆回転させることで、時間を巻きもどしてロイスをよみがえらせる。文句なしのハッピーエンドで、スーパーマンは敗者から神に等しい存在へと変わる。

ストーリーを極限まで展開させて登場人物を追いつめる

あなたのストーリーは、マイナスの力がとても強く、プラス側がそれをしのぐ何かを手にしなくてはどうにもならない状況にあるだろうか。ここからは、脚本をみずから分析してこの重要な問いへの答えを見つけるために、その手引きとなる技法を説明する。

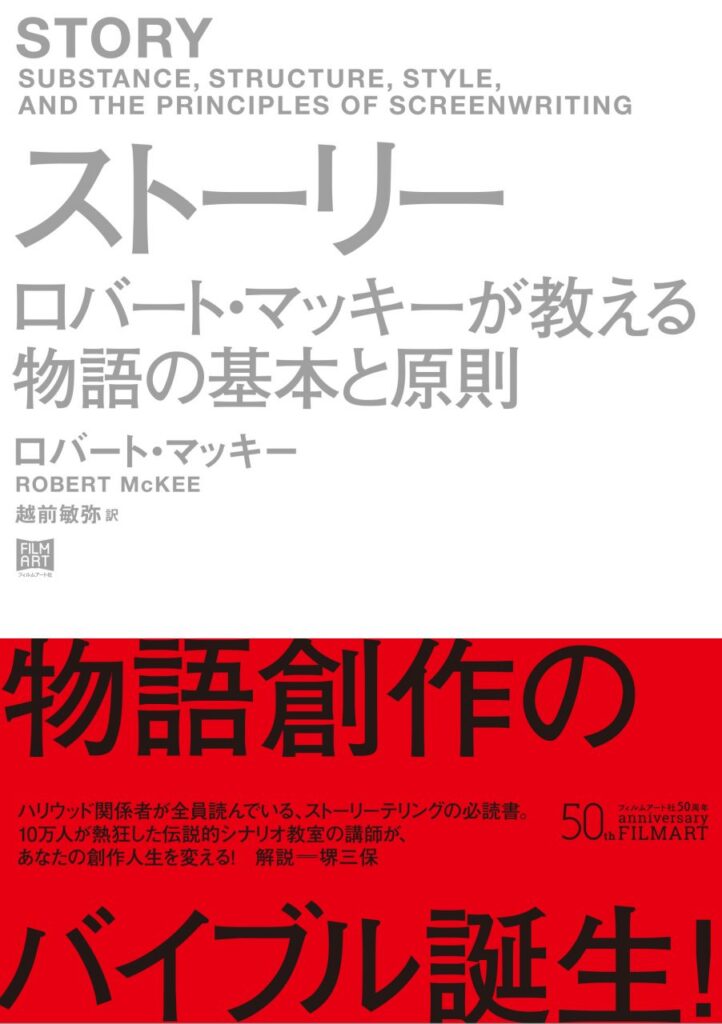

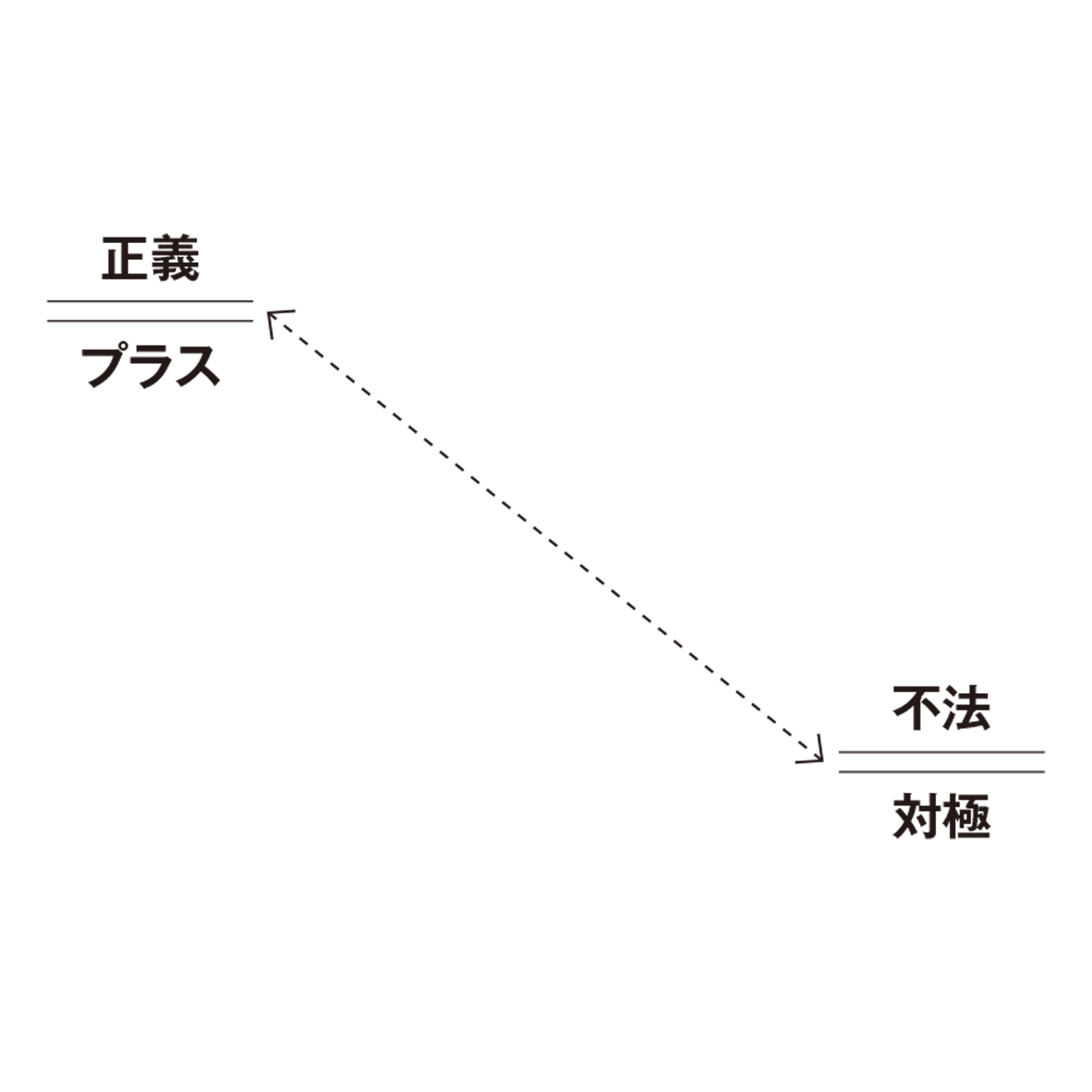

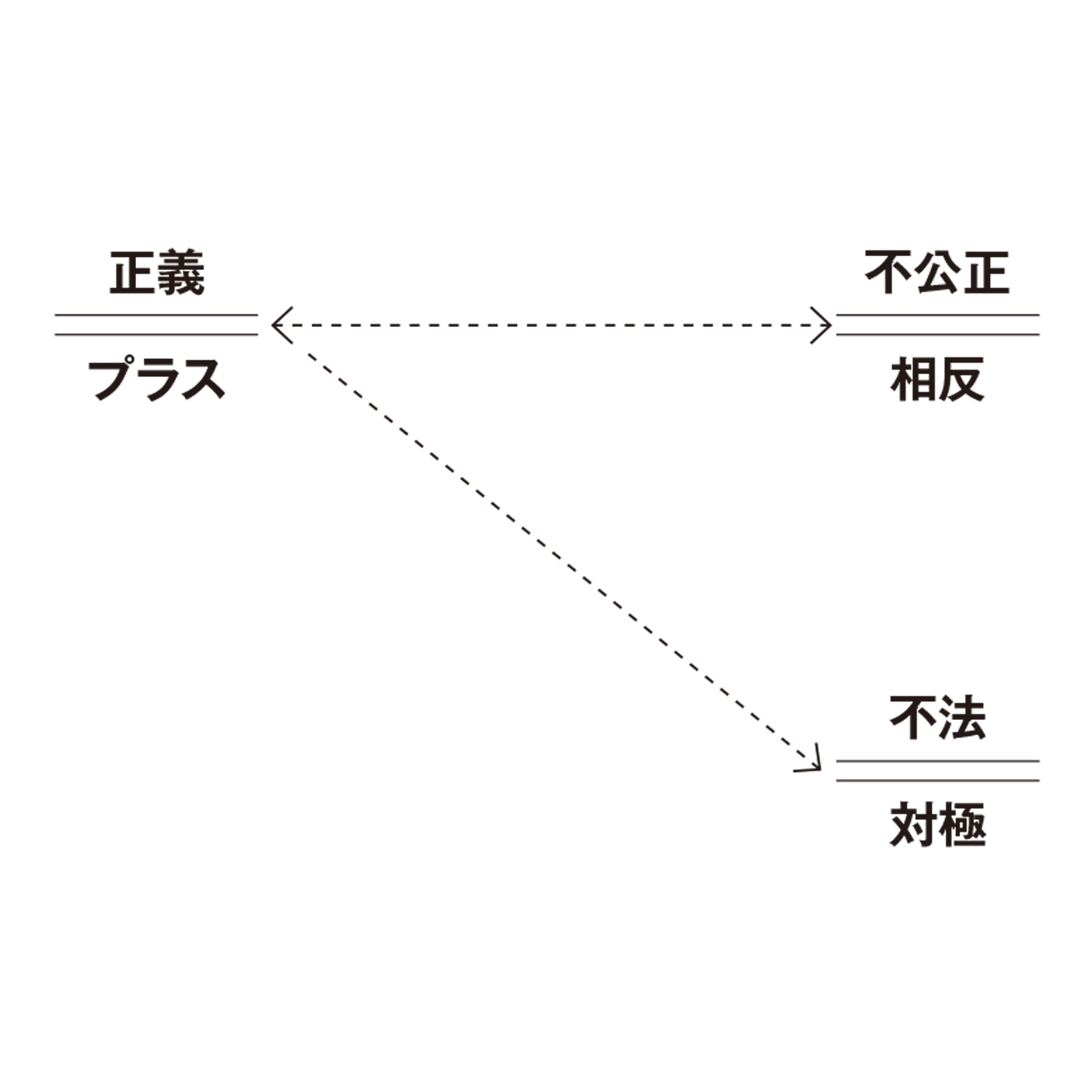

最初に、ストーリーでいちばん大切な価値要素を決める。たとえば、正義だ。たいていの場合、主人公は正義という価値要素に関してプラス側にあり、敵対する力はマイナス側にある。だが、人生は微妙かつ複雑で、イエスかノーか、善か悪か、正か誤かの二分にとどまることはめったにない。マイナスにはさまざまな度合いがある。

まず、プラス側の正反対にある「対極」の価値要素だ。この場合、「不法」がそれにあたる。法が破られた状態だ。

しかし、プラスの価値要素と対極の価値要素のあいだには「相反」がある。マイナスではあるが、対極とまでは言えない価値要素だ。正義の相反は「不公正」で、よくないことだが法に反してまではいない。縁故主義、人種差別、お役所仕事、偏見、あらゆる種類の不平等などがその例だ。

とはいえ、「対極」は、登場人物が体験しうることの極限ではない。極限で待ち受けているのは「マイナス中のマイナス」、すなわち、二重のマイナスの重みを持つ「敵対する力」である。

ストーリーで扱うのは人生であって、数学ではない。人生では、マイナスとマイナスをかけ合わせてもプラスにはならない。二重否定がプラスに転じるのは、数学と形式論理学においてのみである。人生では、マイナスが重なると、事態は悪化する一方だ。

葛藤の大きさや深さにおいて、登場人物の経験しうる極限までストーリーを展開するためには、「相反」、「対極」、「マイナス中のマイナス」というパターンをたどらなくてはならない。

(これに対して、プラスの度合いが高くなっていく場合には、「よい」、「よりよい」、「最良」、「完璧」へと進んでいく。しかし、どういうわけか、ストーリーを語るうえでこの方法はうまくいかない)

マイナス中のマイナスとは、マイナスが重なった状態のことで、人生が量的にも質的にも悪化している。マイナス中のマイナスでは、人間の本質の暗い部分が極限に達している。「正義」の場合なら「暴虐」だ。個人と社会の両方にあてはまる言い方をするなら、「権力は正義」という状況である。

テレビの推理ドラマのシリーズについて考えてみよう。主人公は極限を経験するだろうか。「私立探偵スペンサー」、「Dr.刑事クインシー」、「刑事コロンボ」、「ジェシカおばさんの事件簿」の主人公は正義という価値を体現し、この理想を守るために奮闘する。主人公はまず不公正に直面する。役人はクインシーに検死を認めず、政治家はコロンボを捜査からはずそうとし、スペンサーの依頼人は嘘をつく。不公正によってつぎつぎと期待を裏切られながらも奮闘してきた主人公は、やがて真の不法行為に行きあたる。犯罪が起こったのだ。主人公は不法行為を起こした「敵対する力」を打ち負かし、社会に正義を取りもどす。犯罪ドラマでは、敵対する力が対極の価値要素を超えることはほとんどない。

このパターンを『ミッシング』と比較してみよう。実話に基づいた映画で、南米チリでクーデターのさなかに失踪した息子を探すアメリカ人、エド・ホーマン(ジャック・レモン)が主人公だ。第一幕でホーマンは不公正を体験する。米国大使(リチャード・ヴェンチャー)は捜索を思いとどまらせようとして、真実の一部分しか伝えない。だがホーマンはあきらめない。そして、第二幕のクライマックスで忌むべき不法行為を知る。息子は軍事政府が殺害していた……米国務省とCIAと共謀して。ホーマンはこの悪行を正そうとするが、第三幕で極限状況、つまりマイナス中のマイナスを体験する――犯罪者に懲罰を与える望みが絶たれるのだ。

チリは独裁政権下にある。権力者は、だれかが月曜日に合法的におこなったことを火曜日には違法と定め、水曜日にその人物を逮捕して木曜日に処刑したあと、金曜日の朝にふたたび合法にすることもできる。正義は存在しない。すべてが暴君の気分しだいだ。『ミッシング』は不法行為のきわみを観客の目に焼きつける――アイロニーとともに。ホーマンはチリの暴君を告発できなかったが、その姿をスクリーンで全世界へ向けて暴き出した――その意味で、よりよい正義の形と言えるかもしれない。

ブラックコメディの『ジャスティス』はもう一歩先へ進んでいる。正義の探求からはじまり、一周まわってプラスにもどるのだ。第一幕で弁護士のアーサー・カークランド(アル・パチーノ)は不公正と闘う。ボルティモアの弁護士協会が、仲間の弁護士たちのことを密告するよう圧力をかける一方、非情な判事(ジョン・フォーサイス)はお役所的な口実によって、カークランドの無実の依頼人の再審を阻む。第二幕でカークランドは不法行為に直面する。その判事が女性をひどく殴ってレイプしたとして告発されるのだ。

しかし、判事には策略があった。自分とカークランドが犬猿の仲であることはよく知られている。しかも最近、衆目のなかでカークランドから殴られたばかりだ。あの男に自分の弁護を引き受けさせよう。カークランドが弁護人になれば、メディアも陪審員も自分のことを無実と思うだろう。無実を確信してでもいないかぎり、憎んでいる人間の弁護を引き受ける弁護士などいないからだ。カークランドはこの窮地から逃れようとするが、そこでマイナス中のマイナスに陥る。法曹界の暴君である最高裁判事たちから、友人の弁護を引き受けるよう脅されるのだ。ことわれば過去の過ちを暴露され、弁護士資格を剥奪される。

だが、カークランドは法に従わず、不公正や不法や暴虐と闘い抜く。陪審員の前へ進み出たカークランドは、依頼人がレイプ犯だと断じる。本人が自分にそう打ち明けたのだから、レイプ犯であることはまちがいない、と。カークランドは公衆の面前で判事を破滅へ追いこみ、被害者のために正義を勝ちとる。この大技によって弁護士のキャリアは終わるが、正義はダイヤモンドのように輝いている。犯罪者を刑務所へ送る一時的な正義ではなく、暴君を倒すという大きな正義が実現したからだ。

法を破る者の力はせまくかぎられて長つづきもしないが、法を作る者の力は無限で永続的だ。これが「対極」と「マイナス中のマイナス」のちがいに相当し、法が存在する世界と「権力は正義」の世界のちがいでもある。不法の最たるものはただの犯罪ではなく、政府が国民に対して犯す「合法的な」犯罪である。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。