1章 私は働く

「とてつもなく才能にあふれたムーミントロールが誕生したのだ」

『ムーミンパパの思い出』より

「私たちのトーベは、きっと偉大な芸術家になると思うんだ。とてつもなく偉大な!」

若き兵士が内戦の前線から、愛する人に宛てて書いた手紙だ。差出人はトーベの父、ヴィクトル。愛する人はトーベの母、シグネだ。それは1918年のフィンランド、冬と春がせめぎ合う頃だった。ヘルシンキ出身の彫刻家ヴィクトル・ヤンソンとストックホルム出身の挿絵画家シグネ・ハンマシュティエンの結婚生活が4年を過ぎた頃、夫は戦地にいた。フィンランドは1917年に独立したものの、内政的に不安定な状態が続き1918年1月には内戦が勃発、内戦は5月まで続いた。30歳を過ぎたばかりのヴィクトルは社会主義国家を目指す赤衛軍に対抗する政府側の白衛軍兵士となり、フィンランドの独立とすべての人に与えられるべき自由のために戦うことだけを考えた。そのためには死をも厭わない。手紙でもそんな自分のために悲しんだりしないでほしいとシグネに語った。

シグネとヴィクトル(中央)の結婚式の朝。シグネの隣が姉のエルサと弟のエイナル

シグネとヴィクトル(中央)の結婚式の朝。シグネの隣が姉のエルサと弟のエイナル

(1913年8月17日、フレデリック・ハンマシュティエン撮影)

「愛しのシグネ。君の夫は今、戦いに向かっている。神よ、我々と武器を守りたまえ。もう、君に会うこともないかもしれない」。これは2月14日、最初の戦いに向かう数時間前に、ヴィクトルが書いたものだ。彼からの手紙は、どれも美しく心動かされるものだった。戦争のただ中にいるという絶望的な現実に取り囲まれながらも、待ちわびた手紙がやってきた時や春の陽だまりの中で煙草をふかすひと時、自分の国のために、何よりも大切な家族のために戦える「喜び」(と彼は表現した)が手紙には綴られていた。手紙の多くは薄紙に鉛筆で書かれ、シグネと彼の娘である「私たちの宝」への愛と、再会を焦がれる気持ちに満ちていた。娘はまだ3歳半だった。洗礼で授けられた名は、トーベ・マリカ・ヤンソン。

芸術と家族はヴィクトルにとって聖なるものだった。彼とシグネの間に誕生した子は、戦争の先にある世界を継ぐもの。小さなトーベは希望であり、自分たちが信じ、望み、夢に描く何かを代弁しているのだ。父として、子の性別はどちらでもよかった。挿絵画家か彫刻家かも関係なく、「芸術家」であってくれればという姿勢だった。「幼い我が子をどれほど愛しているか、どんなに私が君たちふたりに会いたくてたまらないか」と、彼はイースターの休戦時にシグネに宛てて書いている。愛情深い父親ならば誰もがそうであるように、彼もまた我が子に最善の人生を願っていた。芸術の中から自分の人生の鍵を見つけ出してくれたら、と。

シグネはトーベが描いた「おじいさんたち」の絵をヴィクトルに送った。その絵に添えられた手紙には、この子がスウェーデン国立美術館に並ぶ絵画をどんな風に「見入って」いたか、あなたにも一緒に見てもらいたかった、とあった。ふたりの初めての子どもは、芸術的な仕事をしそうな子だった。

のちに、ヴィクトル・ヤンソンの願いは叶う。トーベは芸術家になった。そして彼女の絵と文は、ヤンソンの名をフィンランドのみならず、広く世界中にとどろかせた。彼女は本当に偉大な芸術家になったのだ。

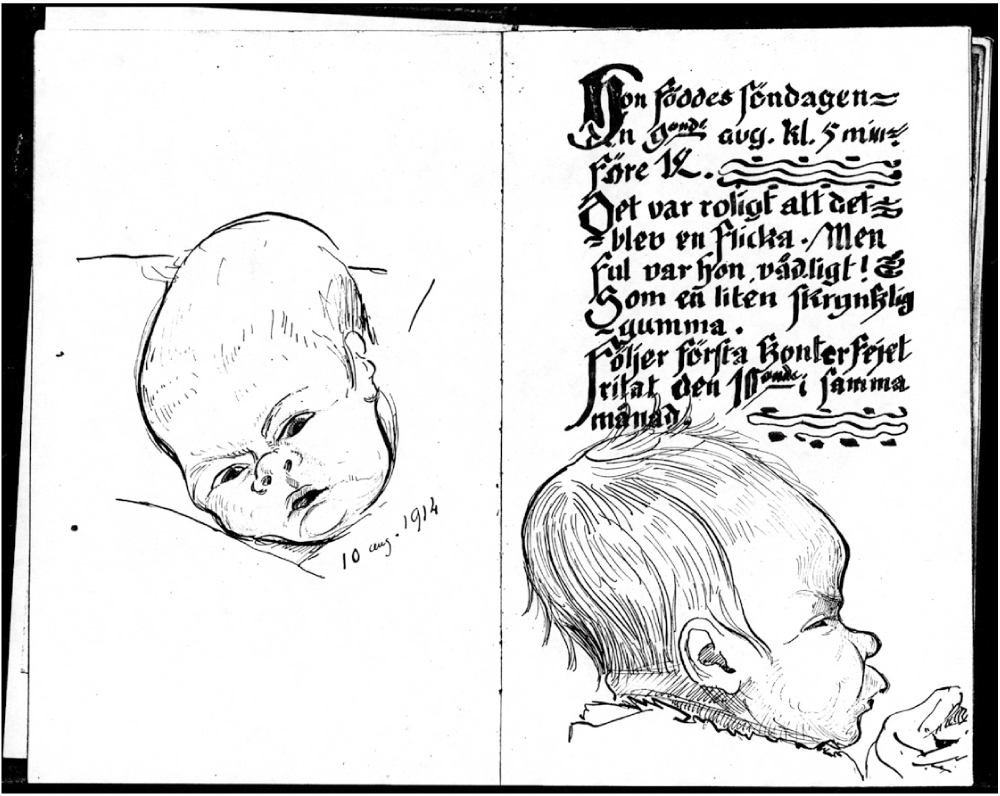

芸術と芸術家たちの街パリでトーベの命は宿った。1913年の晩秋のことだ。そして翌年8月9日、トーベはヘルシンキで産声をあげた。ヴィクトルはすぐに、ストックホルムに暮らす妻の両親に電報を打った。「女の子とシグネ、ともに健康」。トーベがこの世に誕生したのは日曜日だった。翌日、シグネは「私たちの日曜日の子についての本」を書き始めた。まず我が子を描き、その横に美しい書体で言葉を綴った。「彼女は8月9日の日曜日、12時5分前に生まれました。女の子が生まれただなんて、なんて楽しいことでしょう。でも醜いのです、ひどく醜いのです! まるでしわくちゃのおばあさんのよう。これが彼女の最初の肖像画。翌10日に描いたものです」。トーベは誕生したその瞬間から、母の絵や父の彫刻によって人生が記されていった。また赤ん坊の頃から収められた写真の数は、アルバム数冊分にも及んだ。

「私たちの日曜日の子についての本」に描かれた初めての娘の絵

(1914年8月10日)

トーベの幼少時は、第一次世界大戦の渦中と重なる。若い一家の新生活はなんとも不安定で、家族はバラバラに暮らすことを強いられてしまう。フィンランドは内戦状態にあり、危険から逃れるためにと、シグネは娘を連れて故郷ストックホルムの両親のもとで暮らした。この祖父母の家で撮ってもらったトーベの写真が何枚も残っている。お風呂に入っているところ、バナナを食べているところ、バギーに乗っているところ、寝ている様子、王立公園で遊んでいるところ――。それらの写真は幼いトーベの人生をひとつの物語にしていた。今も残る一部の写真には1915年春、1917年秋、1918年春に撮影されたものがある。シグネは写真の裏に「トーベはいつもこうなのです。嬉しそうにしています。目の輝きでわかりますよね」と書き、ヴィクトルに送った。トーベの写真とシグネの手紙だけが、娘に寄せるヴィクトルの切ない気持ちを癒やす唯一の特効薬だった。

戦地のヴィクトルに送られたトーベの写真

それから数年後の1920年、ヴィクトルは我が子をモデルに、頭部の彫刻作品を制作した。白大理石に彫られたそれは、エジプトの王女を思わせるほどに気高い表情をしている。顔はきれいな左右対称で、髪は美しいおかっぱ頭。まるで父が娘を新たに作り出したようであり、思い続けた気持ちを白い石に永久に留めたかのようでもあった。父は娘の姿を丁寧に観察し、内面をあぶり出そうとした。今も残るトーベの肖像マスクは、これと同じ時に作られたものだ。トーベは十代になると、ヴィクトルが制作する若い女性の彫刻モデルもした。穢れのない繊細な姿で、作品には《春》《ひるがお》といった名が付けられた。ヴィクトルは芸術を通して、独特の形で父の愛を表現した。《春》の作品写真の上には「トーベへ、パパより」と美しい白い文字が添えられている。

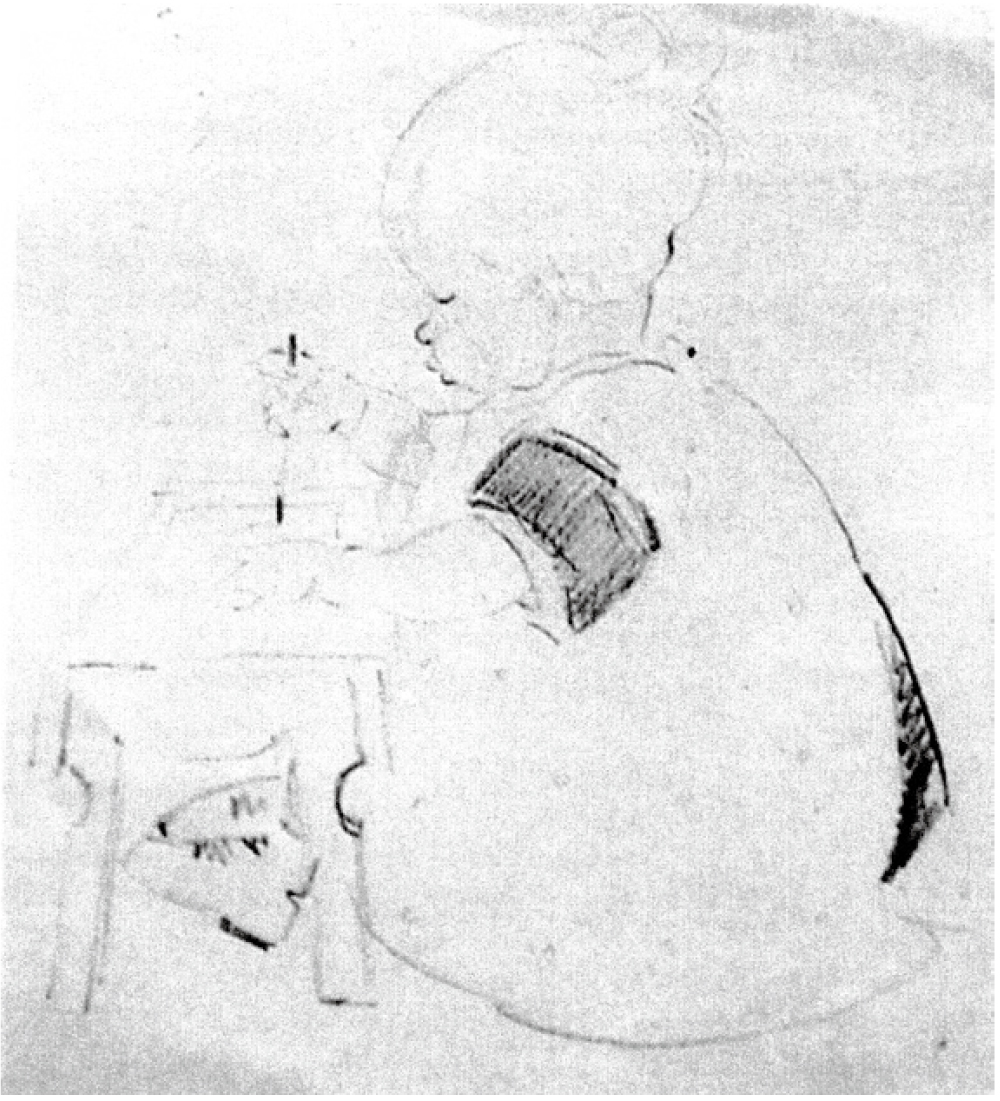

トーベ・マリカ・ヤンソンの血には作画への情熱が流れている。「アトリエ」は家を意味し、絵と芸術の他には何も存在しないかのように生きていた。歩くよりも先に描くことを覚えたトーベ。シグネが遺した娘の幼少時のスケッチには、トーベが1歳半にして、すでに描くことに夢中になっている姿があった。小さなクッションに座り、前には小さなテーブルと紙がある。右手でしっかりとペンを握り、左手できちんと紙を押さえ、絵の世界に没頭している。トーベの人生は、こうして始まったのだった。

絵を描くトーベ(シグネ画)

絵を描くトーベ(シグネ画)

トーベは働く

トーベ・ヤンソンは画家として、また作家として、70年以上活動した。雑誌のイラスト掲載で、わずか14歳でデビュー。翌年には児童誌ルンケントゥスで全7回の物語の連載を担当。15歳で最初の風刺画を発表し、1933年、18歳の春には自分のそれまでの作品を初めて展示することになり、同じ年に最初の絵本も刊行した。1937年にはヘルシンキ芸術家協会のグループ展に参加、そして1940年、ギャラリーで展示するにあたり仲間たちと「5人の若者たち」というグループを結成する。そこからは戦争と戦後の困難が続き、個展開催には少し時間が空くが、1943年秋に、ヘルシンキのバックスバッカでの個展を告知した。またその頃から短篇小説も書くようになっており、次々と雑誌に掲載されていた。個展から2年経った1945年晩秋、ヘルシンキとストックホルムの街角の売店に、ムーミンシリーズ最初の物語『小さなトロールと大きな洪水』が登場した。当時は書評もたったひとつ、この本はまったく注目されなかった。ただ続いて出版されたふたつのムーミン作品『ムーミン谷の彗星』(1946)と『たのしいムーミン一家』(1948)を経て、トーベ・ヤンソンはフィンランドとスウェーデンで有名作家の仲間入りを果たす。すでに風刺画家、挿絵画家としてはよく知られており、また、個展によって画家としても注目を集めつつあった。

絵画は彼女の核となる部分だが、トーベ・ヤンソンを有名にしたのはムーミンの物語だった。1950年代にコミックスがイギリスで発表されると、トーベは大スターとなる。ムーミンがめまぐるしく動いた時代でもあり、7年間で3冊のムーミン本が刊行され、ムーミン劇が北欧全域で上演された。またヤンソンの「ムーミン」に見られるムーミン哲学は、大学や新聞雑誌の文化欄で議論されるようになり、児童文学という枠を超え、一般書のように評された。トーベ本人にとっての芸術的アイデンティティはふたつ、画家そして作家だ。さらにこの順番で彼女は自らを語った。ムーミンが大ヒットして有名になってからは、絵に費やせる時間は限られていたものの、本人は絵画の世界に自身をしっかりつなぎとめていた。ムーミンに費やす時間と絵画にかけられる時間のバランスは思うようにはいかなかった。義務や責任、人々の期待と自身の想いとの間の駆け引きは、次第に苦痛を伴うようになっていく。その割り切れない気持ちは、生涯トーベを悩ますことになった。「義務感と意欲の間でどう折り合いをつけるか。これは絶えず私の課題であり続けた。でも、少しずつ私は私らしく、私なりの解決に辿り着きつつある。意欲だけが、願いや喜びこそが自分であり、義務でやらされたものは何ひとつとして、自分にも周囲にも喜びをもたらさない」。これは1955年4月、ムーミン最初のブームがピークに達した頃に彼女が書いたものだ。意欲を失うことは、彼女にとって何よりも耐え難いことだった。

「私は働く」とは12歳から始めた日記で、若きトーベが繰り返し書いている言葉だ。働くことは彼女の芸術家人生に一貫していた姿勢である。働くことは、行動すること、工夫すること、成し遂げること。「創造」や「インスピレーション」という言葉は、ヘルシンキのカタヤノッカ地区ルオッツィ通り四番地Bにあったヴィクトルとシグネのアトリエハウスでは禁句で、その代わりに「働くこと」と「意欲」について語られた。若きトーベの挿絵付きの日記は、「働くこと」のさまざまな描写であふれている。書き、描き、塗り、縫い、彫り、冊子を作り、いかだや小屋や小さな家も作る。

1929年の夏には、ペッリンゲの島々を毛皮のズボンを履いて巡っている。このズボンはひと冬かけてトーベが自分で縫ったものだ。ズボンについてはその詳細がきちんと記録されている。「後ろと前の一部は猫皮、横はアンナ(お手伝いさん)のマフラーから取った白ヤギの長い毛皮。間違えて腰回りがきつく、下はひどく広がった形になり、きれいなくるくるした毛の部分が内股にきて、外側はヤギ皮だけ。おまけに長いふさふさが前についてしまった。左の脇には黒ウサギの毛皮が小さくついている。ペッリンゲの誰もが、見たらぎょっとするだろう」。トーベは自分の毛皮ズボンが大好きで、このズボンをはいた自分の姿を、何度も日記で絵にしている。そんな「歩くカーテン姿」でひと夏を過ごし(もちろん暑くてたまらなかったに違いない)、当然だが人々の印象に強く残ることとなった。15歳のトーベ・ヤンソンは大きなことをやってのけ、それは本人の望むところでもあった。

毛皮のズボンを履くトーベ

毛皮のズボンを履くトーベ

(1929年夏の日記)

トーベは人生の始まりから終わりまで働き続け――それは愛に満ち――彼女が残したものは、信じられないほど多種多様だった。まだ美術学生だった頃でさえ、自活できるように全力で自分を駆り立てた。1935年10月、21歳のトーベは、こう書き残している。「仕事だ、仕事なのだ。油絵、ペン画、木炭画など、制作の記録をしよう。そうすれば、やがて仕事の履歴本になる」。彼女の絵が最初に印刷物になったのは1928年のこと。そして70年後の1998年に最後の短篇集『メッセージ』が世に出た。その間に手がけたのは静物画、風景画、肖像画、風刺画、抽象絵画、挿絵、さらに小説、絵本、短篇小説、コミックス、脚本、オペラ台本、詩や歌詞、壁画、祭壇画、舞台美術、ステンドグラス、本の装丁画、カードデザイン、ポスター、広告の絵、などなど。そのレパートリーは量とともに増えていき、人々の想像の及ばない広がりを見せた。政治的な風刺雑誌ガルムひとつ取ってみても、トーベは15年間で実に600点ほどの絵を発表している。

トーベ・ヤンソンはオールマイティな天才だ。表現への意欲は尽きることがなく、それは初めての絵から最後の本に至るまで続いた。言葉を使いたい気持ちに駆られ、絵で表現したい願望があり、まだ見ぬ美にいつも飢えている。どんな作業も、芸術と名の付くものはすべて意義があった。

「エヴァ、私って本当に芸術のことになると嫌になるほど貪欲ね」と、アメリカに住む友人のエヴァ・コニコフに宛てて書いている。1945年の終戦直後のことだ。ふたりは芸術の正当性について話し合っていた。「〈芸術のための芸術〉。ダリはただ自分のためだけにやっていると言うけれど、でも、そうでなかったら誰のために絵を描けというの? 作業をしている間は、誰のことも考えたりしない! 自分や自分のアイデアを表現し、物事を明らかにして、自分の落としどころを見つけ、解放する。一枚の静物画、一枚の風景、どの絵画もひとつひとつが自画像なの!」

この考え方は生涯ぶれることなく、ムーミンシリーズの後に書かれた小説の中で、再び考察されている。ただし、自らを描く芸術家は、自身の生きてきた時代をも作品に描き込んでいくものなのだ。