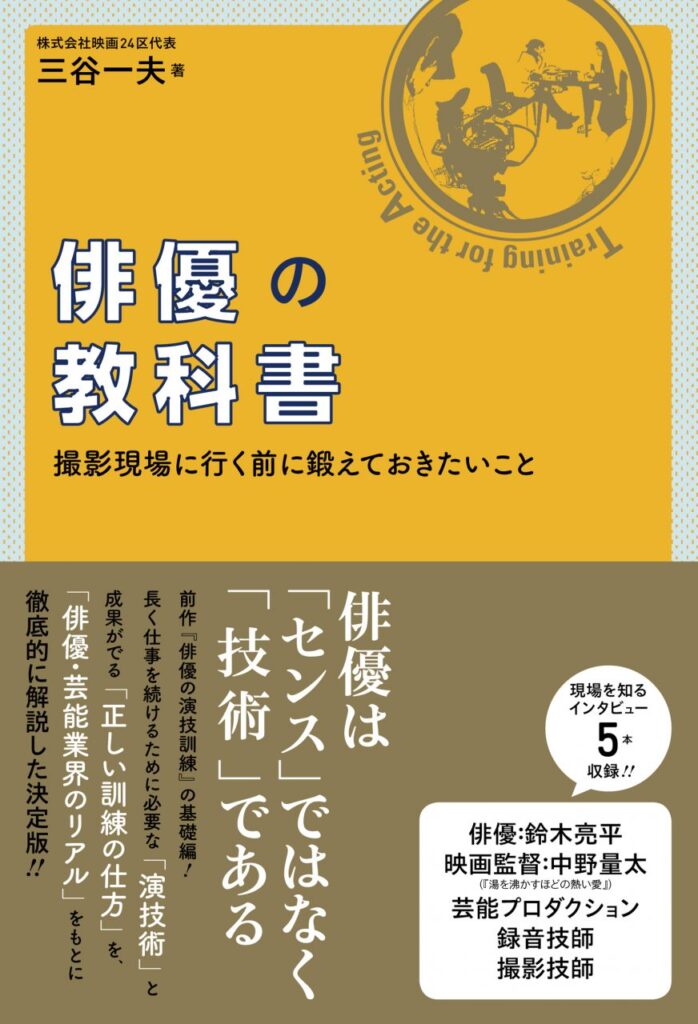

『浅田家!』の中野量太監督に聞く「こんな俳優と仕事をしたい」

俳優訓練生と、プロの俳優の違い

三谷: 監督はこれまで、若い俳優たちとも一緒に自主映画や短編作品をつくったりされてきたと思いますが、特に今回の作品『湯を沸かすほどの熱い愛』は、キャスト陣が超一流の方々ですよね。そこで今日、一番伺いたいことを最初から聞いてしまうんですが、普段、養成所に通ったり、スクールに参加して頑張っている俳優訓練生たちと、こういう映画で第一線をはる人たちとの違いって、どんなところにあると思いますか?

中野: 「責任」ですね。俳優の仕事も、僕のような仕事も「人のこころを動かす」というのは、すごい責任があることじゃないですか。それを生業としてやるなら、そこには覚悟と責任がいる。そこが圧倒的な違いですね。宮沢りえさんも、「この仕事に、演じることに命をかけられるんです」と簡単な言い方で仰るのですが、本当に、それがすべて。それを失ったら仕事はなくなるわけで、やっぱり責任を持っていますよね。だからこそ、「自信がある」。これも言い方としては簡単になってしまうんですが、「当たり前の自信」を持っています。自分の価値はここだとわかっていて勝負をしてくるので。

三谷: 自分の価値というのは、自分の一番得意なところ、ということですか?

中野: そうではなくて、自分が俳優として生きる意味というか、まずそれが大事なんだと思います。もちろん技術も必要ですが……。でも、だからこそ、監督としては、俳優さんに任せられるんですよ。監督というのは、自分を、自分の世界を理解してちゃんと助けてくれる俳優を探していて、そういう俳優と仕事をしたいわけで、この人とやっていくのは不安だな……と思う人とはやりたくないわけですよ。さらに言ってしまえば、自分のイメージを超えるくらいのことをしてくれる人を探している。だからそれをできる人というのがプロですよね。養成所やスクールで訓練中の人たちというのは、そういう意味では、まだ不安ですよね。僕が「どんどん引き上げなきゃ」と感じてしまう。

三谷: プロの人たちが持つ覚悟や責任感とは、具体的にはどういうとことでしょうか。どういうときにそう感じましたか?

中野: 宮沢さんがやはりすごいと思ったのは、最後、亡くなるシーンですね。このシーンは、最大限のアプローチをしてほしかった。「死ぬ人」はメイクなどでもいくらでも作り出せますが、ちゃんとやってほしいと思っていた。でも先に宮沢さんのほうから「最後はちゃんとやりたい。1週間、私にちょうだいね」と言ってくれました。それは、最後のシーンを、「死ぬ前の自分(母親役)」というものにきちんともっていってから演じる、と考えてくれていたんですね。なので、最後のシーンだけ残して、5日間、待ちました。4・5キロ痩せてくれました。そんなふうにアプローチして表現できる、そういうことが当たり前としてできる。それこそプロとしての覚悟と責任ですよね。簡単に言葉では表現しにくいんですけど、「これが自分の仕事だ」という思いがあるから、監督側としても信じられる、信頼できる。その人の俳優としての姿勢としても、お芝居としても。僕のやりたいことをちゃんと理解して助けてくれるなと思いました。

三谷: 現場で信用できる、というのは大きいですね。

キャスティングについて

三谷: そもそも、今回の作品はどのようにキャスティングされたんですか? 脚本を俳優に渡してオファーしたんですか?

中野: 今回、オリジナル脚本で、原作なしのまったくのゼロベースでした。お母さん役を誰にするのか、まず最初に宮沢さんにオファーしたところ、早い段階で脚本を読んでくださり、「監督を知らないので、1回会いましょう」ということで会って、それぞれの思いを話し合ってつながったので、オファーを受けてくれました。僕のこと、Wikipediaで調べたと言っていました(笑)。大ヒットした『紙の月』の次によく出てくださったなと思います。脚本のちからだと思っています。杉咲さんは、アテ書きをしていたので、依頼してすぐに引き受けてくれたときは、よし!と思いました。オダギリジョーさんも、脚本ですね。みんな、僕のことは知らないけれど、脚本を信じてくれて、集まってくれました。僕は、脚本は、俳優へのラブレターだと思っているので、絶対にこのラブレターを読んで、ちゃんと想像できる人物像を書くんです。面白くない脚本で、ぼやけた人物像では、読んだ人はたぶんわからないんですよ。僕は、絶対それがわかるように書いているつもりです。そうすると、俳優さんのほうで、僕が意図したことをちゃんとわかって、理解して芝居できる。これも、プロだからこそと思いますね。僕は演出のプロだけど、俳優は演じることのプロだから、どちらかが強いとかもなくて、ちゃんとお互いが理解してやっていくといい作品になると思っていて。そこが、まだワークショップに来ている人たちでは、難しいかもしれませんね。

三谷: 杉咲花さんだけアテ書きされたというのは、たとえばどんなところだったんですか?

中野: 僕は、「人間味」という言い方をするんですけど、彼女を見ていて、強烈に、お芝居の感度のすごさ、存在、人間味に惹かれるんですよね。憂い、寂しさみたいなものも持っている。これは才能だし、彼女はたくさん考えて芝居をしているなと思います。だから現場でも、わからないところは、たくさん考えて、考えて、こちらに質問してきました。納得し、理解してもらうまで、たくさん話をした。理解したときの彼女の芝居の感度はとてもすごくて、この年代で誰よりも抜きん出ていると思っています。

伊藤蒼さんについても、オーディションから、しゃぶしゃぶのシーン(※映画の中のある大事なシーン)をやったんです。これ、できない子はまったくできないんです。でも僕は、彼女にも心惹かれるものがありました。彼女も感度が良くて、どこか寂しい、憂いをおびた雰囲気がある。いまこの年齢でこの芝居をやってもらったら、観客の心を引っぱることができる、というのが僕はすぐにわかった。そこには価値がある。彼女にはそれができるんですよね。彼女ともたくさん話しました。本当のプロたちは、自分たちで、めちゃめちゃ考えてるんです。

関係性をつくる、「設定シチュエーション」を演じない

三谷: 何度か出てきた「考えている」ということについてですが、普段、スクールなどで俳優志望者の子たちと接していて、みんなとても素直なんですけど、まだ、あまり考えてはいないな、と感じることがあります。

中野: お芝居って、感覚や感性でするものではないですよね。全部考えた上で、初めて感覚や感性を使うものだと思っています。俳優として、最初からそれだけで勝負している人は潰れると思うし、僕は生きていけないと思う。だから僕は、考えなさい、と、事前に「関係性をつくりなさい」とひたすら言います。

三谷: 関係性をつくるというと、何をするんでしょうか?

中野: 今回の映画では、母親役の宮沢りえさんにもお願いしたことなんですが、出演する俳優さんたちと「家族になるための作業」をしてもらいました。毎日子どもの役の俳優たちとメールをしてもらったんですね。宮沢さんですら「こういうことをするのは初めて」と仰っていましたね。

三谷: さきほど、脚本を、監督は「ちゃんと人物像がわかるように書く」と仰っていましたが、それはどういう関係性なのかがちゃんとわかる、ということですか?

中野: そうですね、そこも僕なりの言い方があって、「僕らは設定を演じるんじゃないんだよ」と言っています。スクールやオーディションでは、演じるのは1シーンのみですよね、そうなると、シチュエーションを演じなきゃいけない。でも、本当の芝居はそうじゃない。本当の芝居は、まずは人をつくる。立体的な人物をつくる。たとえばお見合いのシーンがあると、みんな、「書かれているシチュエーション」を演じてしまうんですよ。そうではなくて、まずは人物をつくり上げて、その人物を理解して、その人物がこのお見合いに行ったらどうなるか? と考えるのがお芝居だよ、と常々言っています。そこにはたった一人の人の感情表現があるから、その人がお見合いをしたら、はたしてどうなるのか、と。そうすると、絶対に、みんな全然、違う芝居になるんです。

「見せる」芝居と「見える」芝居

中野: 僕は、芝居に、「見せる」と「見える」という言い方をしてます。たとえば「設定を演じる」場合、お見合いなら、「お見合い→緊張する→『趣味はなんですか?』と質問する」、そんなお芝居を、表面的な「見せる」芝居と言っています。悲しい・泣く、と台本にあったら、悲しく泣けばいいのが見せる芝居ですね。でも僕は「見える」芝居をしてほしい。それにはたった一人の人間にならないと、「見える」ようにならないんです。たとえば嫌なことがあって「怒る」にしても、ワーッと大声を出す人もいれば、全然顔には出さないで、心の中でくそーと怒ることもある。人間によってそれぞれ「怒る」が全然違う。そのたった一人の人間の感情表現ができたときに、見えるものがある。

映画で良い芝居とは、僕はお客さんを作品の中に引き込む芝居だと思うんですけど、それが、見せると見えるの違いだと思います。悲しくて泣いて見せているのは、俳優側からの芝居で、見せる芝居ですが、でも悲しいかどうかを判断するのは観客なんです。観客が、「この人は悲しくてもぐっとこらえている。全然泣こうともしないけれど僕/私は、この人は悲しいんじゃないかなと感じる」と判断した時点で、その作品に引き込まれている。こちらはその積み重ねをするわけです。だから、お客さんがそう判断するように、「見える」ようにするには、自分はどうすればいいのかというのをとことん考えてやりなさい、と言っています。

三谷: それは関係性についても、同じですか?

中野: そうですね。一人でもそうだし、親子だったら、親子に「見せる」親子っぽい設定でやれば、観客は「あ、親子っていう設定で見ればいいのね」と思いますよね。テレビドラマなんかはそうだと思いますね。「あ、この設定で見ればいいのね」と思われた時点でアウトです。僕らが本当に親子に「見える」ためには、やらなきゃいけないことがたくさんある。それができて、観客が見て「親子らしいなあ」と感じ判断したら、その時点で、引き込まれている。全部判断するのは、観客、お客さんなんです。

だから僕は、キャスティングでも、ちゃんとその作品世界に存在しうる人ばかりを選んでいます。そして、誰かが誰かを真剣に思うとか、誰かが誰かのために一生懸命動くとか、そういう関係性を含めて、親子や、兄弟や、夫婦に「見える」ようになる。そう見えた時点で、いつの間にか観客はこの作品に引き込まれている。

三谷: 看護師役でキャスティングされたからといって、病院に見学に行って、服装も格好も似せて全部やっても、それだけではだめなんですね。その人がどんな人間で、どういう生活している人なのか、そういう人が看護師をしている、という理解がないと。

中野: 環境にもよるし、経験って言ってしまったらダメなのかもしれないけど、でも、人は、確実にいろんな経験によって、人の立体が見えてくるじゃないですか。たとえば親の死を経験している人は、人ってこんなふうに亡くなるんだということがわかるし、それをひとつ知っただけでも全然違う。僕なんて、人が死ぬってなんだろうとか、生きるってなんだろうとか、そんなことばっかり考えてますよ。人の立体をつくっているからですけど、お芝居もそうですよね。本当に、映画って、人の感情の機微がドラマで、ストーリーなんて二の次ですからね。僕らはちゃんと「人」をわかったうえでやらないといけない。

三谷: 今回の現場で、見せる・見えるについての演出や指導はありましたか?

中野: さきほど言ったように、親子に見えるよう関係性をつくりあげて、(毎日、母親役と子ども役がメールをしてから)ちゃんとコミュニケーションとってから現場に入っていったので、そこまで違和感はありませんでした。みんな、ちゃんとキャラクターを理解してくれていたので。演出自体は、その人によって変えていました。たとえばオダギリジョーさんは、その場の相手の返し方や雰囲気で芝居を変えてくるし、演じるキャラクターにとっての小道具の使い方などを「土下座するとき座布団の上でやるほうが一浩(演じた父親役の役名)らしいよね」などと話していました。

それでも、最初の1日、2日目はみんな、どうしてもちょっとの差異は見えるわけですよ。そこをお互い、俳優さんとやりとりしながらつくっていくのはなかなか大変でした。たとえば、2日目の夕方に、がん告知をされて、湯船の中で泣く母親役の宮沢さんのシーンを撮ったとき、僕の考えよりも、宮沢さんのほうが役に「見える」なと感じて、宮沢さんのプランを優先したほうがうまくいくと感じ、任せられました。そうやってやっぱり任せられるのがプロですね。

間違いなくお芝居っていうのはもう「人」です。だから「見える」にもっていくためには、そこをちゃんと理解してほしいし、まずは人をつくる、関係性をつくる、そしてその人が、その設定に入ったらどうなるか? を考えること、と言っています。

三谷: 見せる・見えるについては、たくさん映画を見ていないとわからないですかね? 監督はどうやって最初、そう思われたんですか?

中野: これ、実は、ワークショップやってからなんです。みんなに、言葉にして伝えなきゃいけないと考えたときに、やっと思いついた言葉なんですよね。でも、それは映画を見ていて、どんな芝居のときに僕は心をもっていかれるんだろうと考えたら、それは僕が決めてたときだったんですよね。この人悲しいんだろうなとか、ああこの親子いいなとか。そのときって僕が「見えて」いるんですよね。

三谷: 実際に、俳優はそれをつかむには、どうすればいいですか?

中野: これを説明されてから、あらためていろんな人の芝居を見たらわかると思うんですよ。あ、今、これ、「見える芝居」だなとか、「見せる芝居」だなとか。自分が自然に心をうばわれたときに、これはどっちだろう? と感じたときに考えてみるといいんじゃないですか。もちろん、感動する、というのも、スペ

クタクル的に映像に感動したりすることもありますが、でもそれはたぶん意識したらすぐにわかることです。みんな言葉にできなくて無意識で、感覚で決断しているだけで、たぶんそれを言葉にしてみたら、わかってくると思います。

俳優として「感度を上げる」ために必要なこと

三谷: 俳優にとって、見える芝居をするための(監督の言う)「感度を上げる」ためには、どんなことを学んでおけばいいんでしょうか。

中野: 結局、僕らが心を動かされるのって、その人らしさ、とか、人間らしさが見えたときです。ああ、その人らしいなと思うときに僕らは心惹かれてしまうんです。そこに興味があるかどうか、ですね。どの役も、たった一人の人、じゃないですか。ちゃんとそれを人として立体的に、たった一人の感情を持ったたった一人の人として、この人どう思っているんだろうと考えられるか。そこに興味がなければ、脚本に書いてある感情をただ表現するだけというか、平面的に芝居をしてしまう。「人」を演じるのに、いつまでもうまくなっていかないというか。観客側も、その平面の芝居を見ても何も心動いていかないというか。だからまず人に興味を持って、この人物はどうなんだろうとちゃんとアプローチできるかどうか。

それには、まず、普段から、周囲の人の、どんなところに惹かれるのか、どこにキュンとするのか、それぞれの人間のその人らしさを意識的に見て、感じるということをしておくと絶対に良いと思います。僕も普段からそんなことばっかりしてます(笑)。それを知っていたからホンが書けるし、俳優も、それを知ってたらお芝居ができるんじゃないかと思います。じゃないと、感覚でお芝居をしてしまうことになる。それぞれ、周囲の人全員の良さも、全員の嫌なところも、意識して見てみるというのは、訓練というか、基礎になりますよ。たぶん、今回、僕が評価してもらったのもそこだと思います。どうしたらその人らしさが出るかばっかり考えていて、ホンを書いていました。たとえば、がん告知された母親が、カラの湯船の中に入って、一人、苦しんでいるとき、子どものあずみから電話がかかってくるシーンがあります。「お母ちゃんまだ? 8時過ぎたよ」「……あぁ、もうそんな時間か」「もうおなかすいて死にそうなんですけど。もしもしお母ちゃん聞いてる? 早く帰ってこないと餓死しちゃうかも」ここで少し間があって、お母ちゃんが気持ちを入れ替えて、「お母ちゃん決めた。いまからあずみのために超特急で帰っておいしいカレーつくる」と言う。このあとに、ふとあずみが「うん、あー……もうちょい我慢できる。だから気をつけてゆっくり帰ってきて」と言う。この、あずみの一言の台詞によって、この二人の関係性はわかるし、その一言を書けるのが、僕の武器だと思っています。人間て、どういうとこでグっとつかまれるかばかりを考えているから、あの一言を出せるのが僕の武器なんです。

俳優にとって、人間に興味を持つというのは、技術より手前の段階の話なんだろうけど、人間なんだから、人間を演じるんだから、じゃあ人間てどんなところが素敵で、どんなところが嫌で、どんなところにキュンとするか、をちゃんといっぱい知っておくこと、それが感度を上げる方法なのかもしれないと思うんです。

三谷: 人に関心がある・ないの話をすると、オーディションの自己紹介で、「人間観察が趣味です」ということを言う人がけっこういます。でもそれは、表面的なことも多い。だから、一概に言えないですけど、お芝居がうまい俳優に共通する何かがあるとすれば、監督や脚本家が、この作品をもって何を発信しようとしているのか、そこを自然につかみに行こうとしている人、だと思います。そういう子は、「人」を読み解いて、ストーリーよりも、その裏にある何かをつかみにいこうとする。これが感度の良さかなと思います。

才能があるか、何を必要とされているかを見極める

三谷: 最後に、今後こういう俳優とやってみたいとか、ありましたらお聞かせください。また、これからの俳優にとって、アドバイスやメッセージも頂けましたら。

中野: 僕たちは、人の心を動かす仕事をしているから、何に心をうばわれるかをわかっておいて、人の心をひきつけなきゃいけないんです。そうでないと、表面上は上手に見えるかもしれないし、「芝居をしてないことがいい芝居だ」「何もしないのが自然だ」というふうになってしまう人も多い。特にそういう芝居が流行った頃はそればっかりで、もうちょっとやろうぜ! と思っていました(笑)。でも本当に評価されている監督は、絶対に「見える」芝居を撮っている。いつのまにか見えてひきこまれているという作品をつくっている。だから、俳優は、「見える」ための武器が自分にはどこにあるのかを知っておくべきだし、これは作り手もそうだと思います。僕も自分にとって何が武器かというのがようやくわかってきて、そこで勝負したらだんだん評価されてきたし、俳優も同じだと思います。何によって、自分は人の心を動かせるのか。俳優として、どこを必要としてもらえるのかを見極めなくてはいけません。厳しいことを言えば、俳優さんて、本当に才能の世界だと思います。だから、俳優として、自分の価値はどこにあるのかをちゃんと見極めて勝負しないといけない、どこを自分が必要とされているかをちゃんと理解しておいてほしいということです。スクールの生徒さんを見ていると、まだ、自分の武器がどこなのか、わかっていないなと感じることはあります。どこで勝負しようとしているのか、人より突出して必要とされるところを自分で気づいて伸ばしていかないと、いつまでたってもドングリの背比べで自分は使ってもらえない(ただ、実は、そこにこそ、才能っていうものがやっぱりあって、そんなに本人は意識していなくても、なんか心惹かれてしまう人というのが、いるにはいる)。

三谷: 土台になるのは、人間に興味を持ち、知っていること、技術とはその次についてくるもの、ということですね。

中野: もちろん、まったく技術がない人はやりづらいですよ。でも、同じ程度であれば、技術があってうまい人よりも、「その人らしいな」と感じさせてくれるほうを僕は選ぶ。それは、そのほうが、観客を動かせるということを知っているからです。技術で上手にやってしまうよりも。

三谷: 確かに、オーディションを見ていても、設定されたシーンの中でやたら器用と言いますか、小手先だけで芝居をする人にはほとんど魅力を感じないですね。

中野: そこはどこか、その人らしさが見えないからですよ。

三谷: 俳優として、長く生きていくために非常に重要なお話を頂きました。本日はありがとうございました。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。