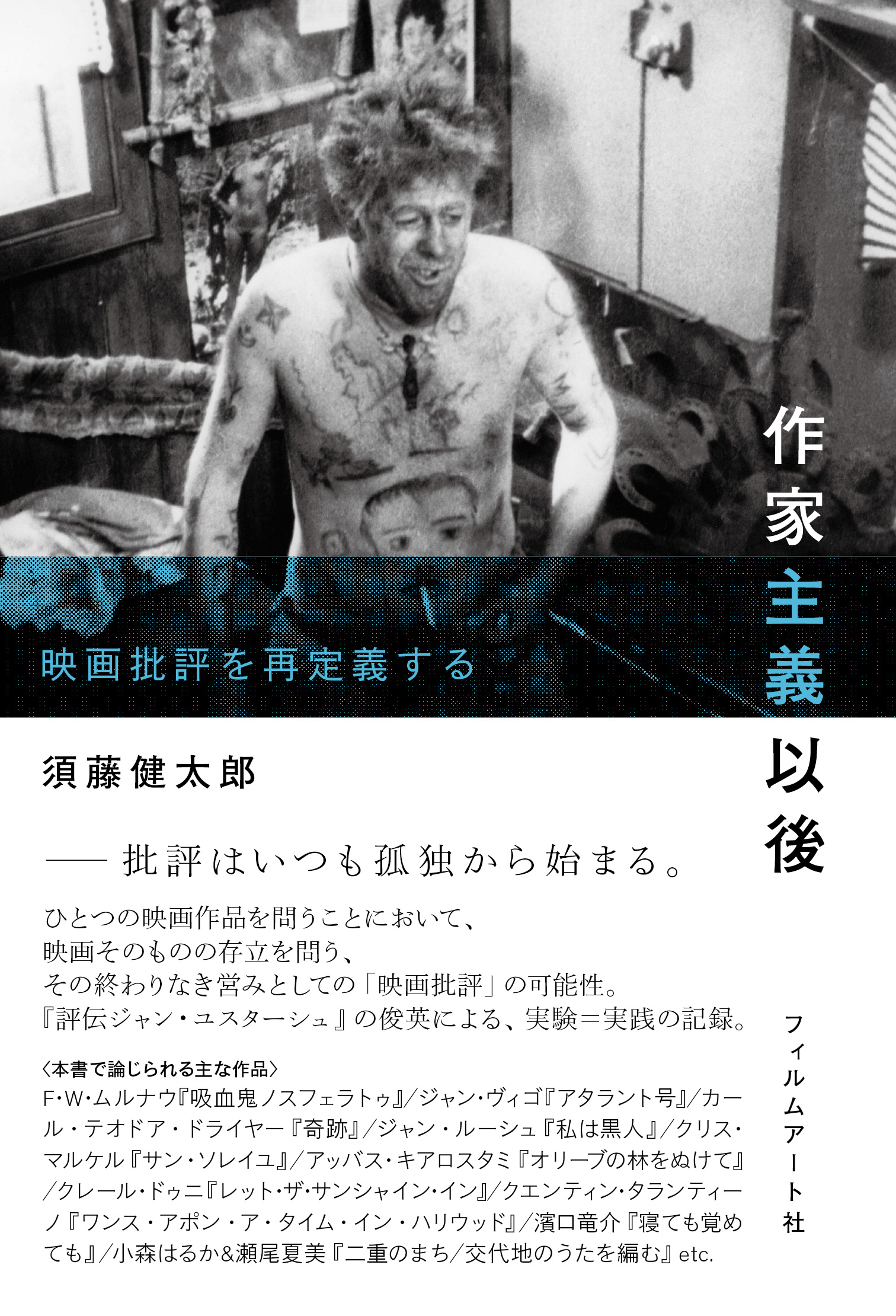

――批評はいつも孤独から始まる。

ひとつの映画作品を問うことにおいて、映画そのものの存立を問う、

その終わりなき営みとしての「映画批評」の可能性。

『評伝ジャン・ユスターシュ』の俊英による、実験゠実践の記録。

〈本書で論じられる主な作品〉

F・W・ムルナウ『吸血鬼ノスフェラトゥ』

ジャン・ヴィゴ『アタラント号』

カール・テオドア・ドライヤー『奇跡』

ジャン・ルーシュ『私は黒人』

クリス・マルケル『サン・ソレイユ』

アッバス・キアロスタミ『オリーブの林をぬけて』

クレール・ドゥニ『レット・ザ・サンシャイン・イン』

クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

濱口竜介『寝ても覚めても』

小森はるか、瀬尾夏美『二重のまち/交代地のうたを編む』etc.

若いころ、熱心に読んだ本の一冊に『友よ映画よ、わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』がある。(…)最後の一文を嚙みしめるように何度も読んだものだ。「さらば、友よ。さらば、映画よ」。六八年五月の動乱のなか、山田宏一はこれまで仲良くしていた友人の輪の中に自分がいないことにふと気付く。自分はやはり日本人でしかなかった。「私」は「彼ら」の一員ではない。それは映画に決別を告げるほどつらい経験だった。しかし、この「なんとも言えないさびしさ」こそが出発点となり、その後の旺盛な批評活動を支えていくのである。批評はいつも孤独から始まる。この本を通して得た教訓は、秘かな信条となった。(「序」より)

関連リンク

メディア掲載

-

『図書新聞』2024年3月30日号 評者:佐野亨

-

『キネマ旬報』2024年4月号

-

NOBODY 評者:鈴木史

-

映画ナタリー

目次

序

I 映画の再定義

そしてドキュマンの氾濫はアタラント号にいたる――ジャン・ヴィゴ『アタラント号』(1934)

ロングショットのメロドラマ――アッバス・キアロスタミ『オリーブの林をぬけて』(1994)

奇跡とは何か――カール・テオドア・ドライヤー『奇跡』(1954)

『バルタザールどこへ行く』と『少女ムシェット』をめぐる12の指摘

禁じられたデクパージュ――アレクサンドル・ソクーロフ『エルミタージュ幻想』(2002)

偶像、カメラ、視線、スクリーン、残像――オスカル・サンチェス・サルダニャ、ロベルト・フルカ・モッタ『マタインディオス、聖なる村』(2018)

一元論と間隙――マルセル・アヌーンの「四季」シリーズについての断片的考察

アクションはフィクションを呼び込む――万田邦敏『愛のまなざしを』(2020)

一緒に生きた、その記録となるように――フィリップ・ガレル『つかのまの愛人』(2017)

何が「ゴースト」と呼ばれているのか――デヴィッド・ロウリー『A GHOST STORY /ア・ゴースト・ストーリー』(2017)

シネプラスティックとその彼方――エリー・フォールの映画論

II 細部への着目

一枚のハンカチ――サッシャ・ギトリ『カドリーユ』(1937)

マヤは誰を演じているのか?――濱口竜介『寝ても覚めても』(2018)

視線の主体をめぐって――ペドロ・コスタ『ヴィタリナ』(2019)

記憶の天使たち――クリス・マルケル『サン・ソレイユ』(1983)

ゾーンとは何か――アンドレイ・タルコフスキー『ストーカー』(1979)

タイトルの不思議――クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)

映画は疑問符の中に――アンドレ・バザンと「不純な映画」

III 映画史の中で

二つの『ノスフェラトゥ』――F・W・ムルナウとヴェルナー・ヘルツォーク

コピーのコピー――ヴィム・ヴェンダース『時の翼にのって/ファラウェイ・ソー・クロース!』(1993)

老いの映画/映画の老い―ジャック・ベッケル『現金に手を出すな』(1954)

計画か偶然か―ジャン゠ピエール・メルヴィル『賭博師ボブ』(1955)

片思いのこと―ロラン・バルトからクレール・ドゥニへ

未来のための文体練習――ドゥシャン・ハナーク『百年の夢』(1972)

時代を失わぬために――ボリス・ニコ『パウロ・ブランコに会いたい』(2018)

ゴダールとシネマ゠ヴェリテ

シネトラクトせよ!

日本からの手紙、2021年5月

IV 映画時評の方へ

外国映画レビュー――2021年8月~2023年6月

V ジャン・ユスターシュとその仲間たち

ボリス・ユスターシュのこと――『評伝ジャン・ユスターシュ』取材余話

ジャン・ユスターシュとは誰か?――廣瀬純との対話

創造の核――『ジャン・ドゥーシェ、ある映画批評家の肖像』の余白に

純粋な視線の探究――クロード・シャブロル『気のいい女たち』(1960)

切り返しの彼方に――モーリス・ピアラ『私たちは一緒に年をとることはない』(1972)

ユスターシュの訛り

2023年のジャン・ユスターシュ

謝辞――後記にかえて

索引 事項/人名/映画作品

プロフィール

[著]

須藤健太郎(すどう・けんたろう)

1980年生まれ。映画批評家。現在、東京都立大学人文社会学部助教。著書に『評伝ジャン・ユスターシュ』(共和国、2019)、『Jean Eustache. Génétique et fabrique』(Classiques Garnier、2022)、訳書にニコル・ブルネーズ『映画の前衛とは何か』(現代思潮新社、2012)、『エリー・フォール映画論集 1920−1937』(ソリレス書店、2018)、ロラン・バルト『恋愛のディスクール——セミナーと未刊テクスト』(共訳、水声社、2021)、カイエ・デュ・シネマ編集部編、奥村昭夫訳『作家主義[新装改訂版]』(監修、フィルムアート社、2022)など。

![シネマの記憶装置[新装版]](https://www.filmart.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/9784845918119.MAIN_-877x1280-1-702x1024.jpg)

![映画はいかにして死ぬか[新装版]](https://www.filmart.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/9784845918102.MAIN_-874x1280-1-699x1024.jpg)

![作家主義[新装版]](https://www.filmart.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/9784845920044.MAIN_-902x1280-1-722x1024.jpg)