「監督」はピラミッドの頂点に君臨するような

存在であってよいのか?

映画の制度に挑戦し、その独自のスタイルが

世界を驚かせてきた映画監督・諏訪敦彦、初の単著!

制作、教育、広島、批評……作家としての信念を

さまざまな切り口から浮かび上がらせるとともに、

西島秀俊、三浦友和が諏訪敦彦について語る

録り下ろしインタビューも収録。

映画の可能性を信じさせてくれる唯一無二の本!

カンヌ国際映画祭やロカルノ国際映画祭で賞を獲得するなど世界的に高い評価を受けてきた諏訪敦彦。監督としてのみならず映画教育者としても広く活動し、注目を集めている。

6章構成の本書では、自身の歩みを振り返る書き下ろしの随筆、監督作について語ったインタビュー、教育への思いをつづった文章、出身地・広島を軸にしたエッセイ、北野武やペドロ・コスタなどを扱った映画評、西島秀俊や三浦友和といったキャストから見た諏訪に迫るインタビューなどを収録。制作現場、大学の教室、広島、映画館……さまざまな場所で展開された諏訪の思考が凝縮されており、その全貌を知ることができる。

序章として執筆された書き下ろしの回想は7万字(400字詰め原稿用紙170枚以上)を超える諏訪渾身の随筆になっている。ほかにカロリーヌ・シャンプティエの未邦訳のエッセイや、諏訪がフランスで発表した『蜂の巣の子供たち』(清水宏監督)の映画評などこの本でしか読めない文章が複数収録。

監督が「自分の思い描く世界」をキャストとスタッフを使い、フィルムの上に構成していくトップダウンな撮影現場を拒否し、映画の制作方法それ自体を模索してきた諏訪。それは効率を思考のベースにした際、経済的にも組織運営的にも非効率的なものでしかないのだろう。しかし、だからこそ新しい可能性に開かれているはずだ。

映画を志している人たちのみならず、ひろく創作に関わる人や教育者の方々など、多くの人に新たな発見を与える決定的な1冊!

■諏訪敦彦が自身の歩みを振り返る7万字(400字詰め原稿用紙170枚以上)を超える書き下ろしの随筆を収録

■西島秀俊と三浦友和がそれぞれ諏訪敦彦とその作品について語る録り下ろしインタビューを掲載

■カロリーヌ・シャンプティエの未邦訳エッセイを収録

■韓国の雑誌やフランスの書籍に載った諏訪敦彦の文章を掲載

■長編映画はもちろん、短編や中編の映画、そしてテレビ作品も網羅したフィルモグラフィーを収録

■『H Story』や『ライオンは今夜死ぬ』などのシノプシスや企画書といった貴重な資料も複数収録

メディア掲載

-

「リアルサウンド」でご紹介いただきました。

-

「映画ナタリー」でご紹介いただきました。

-

「CINRA」でご紹介いただきました。

-

「J Movie Magazine Vol.56」でご紹介いただきました。

-

「intoxicate」(2020年2月号)でご紹介いただきました。

-

「芸術新潮」(2020年3月号)でご紹介いただきました。

-

「読書人」(2020年4月3日号)で、書評を掲載いただきました。

《「開かれた映画」のための貴重な思考と実践の軌跡》(評・渡邉大輔さん) -

「図書新聞」(2020年4月4日号)で、諏訪敦彦監督の長文インタビューを掲載いただきました。

《映画よ、自由であれ──映画がもたらす幸福な関係を求めて》(聞き手・須藤健太郎さん) -

「中國新聞」(2020年11月26日号)で、書評を掲載いただきました。

《多様さを肯定する創作論》(評・小山田浩子さん) -

「キネマ旬報」(2021年3月下旬特別号)の「映画本大賞2020」で、第5位に選出されました。

最新作『風の電話』2020年1月24日(金)より全国ロードショー。

公式サイト http://www.kazenodenwa.com

16日間のワークショップで日本チームが作った映画『扉の向こう側』は、クラスの中のいじめの構造を題材にした物語で、クラスを牛耳るいじめっ子の男の子と、いじめられ役を抜け出せない男の子、そしてその関係にくみしない転校生の男の子という三人のシチュエーションとその変化を描いている。上映を終えると、皆はスクリーンの前に並び、場内からの質問を受ける。

〔……〕

おそらく「監督がいない」「みんなが監督」という答えはサンドリーヌのみならず、会場にいた者に小さな驚きを与えた。特にヨーロッパにおいて、監督こそが映画の作者であるという神話は根強い。私は、中学生たちの堂々とした応答を誇らしげに聴きながら、彼らの混沌とした、しかし創造的な制作現場を思い返した。本当に皆が寄ってたかって、あれこれ議論しながら全員で監督をしていたのだ。もしかすると、あれは私が長い間理想とし、いまだに実現できていない映画制作の現場だったのかもしれないと思った。

──本文より

目次

序章 いままでとこれから

・私の物語と別れるための回想 少年期から『風の電話』まで

第1章 映画を作ったあとで

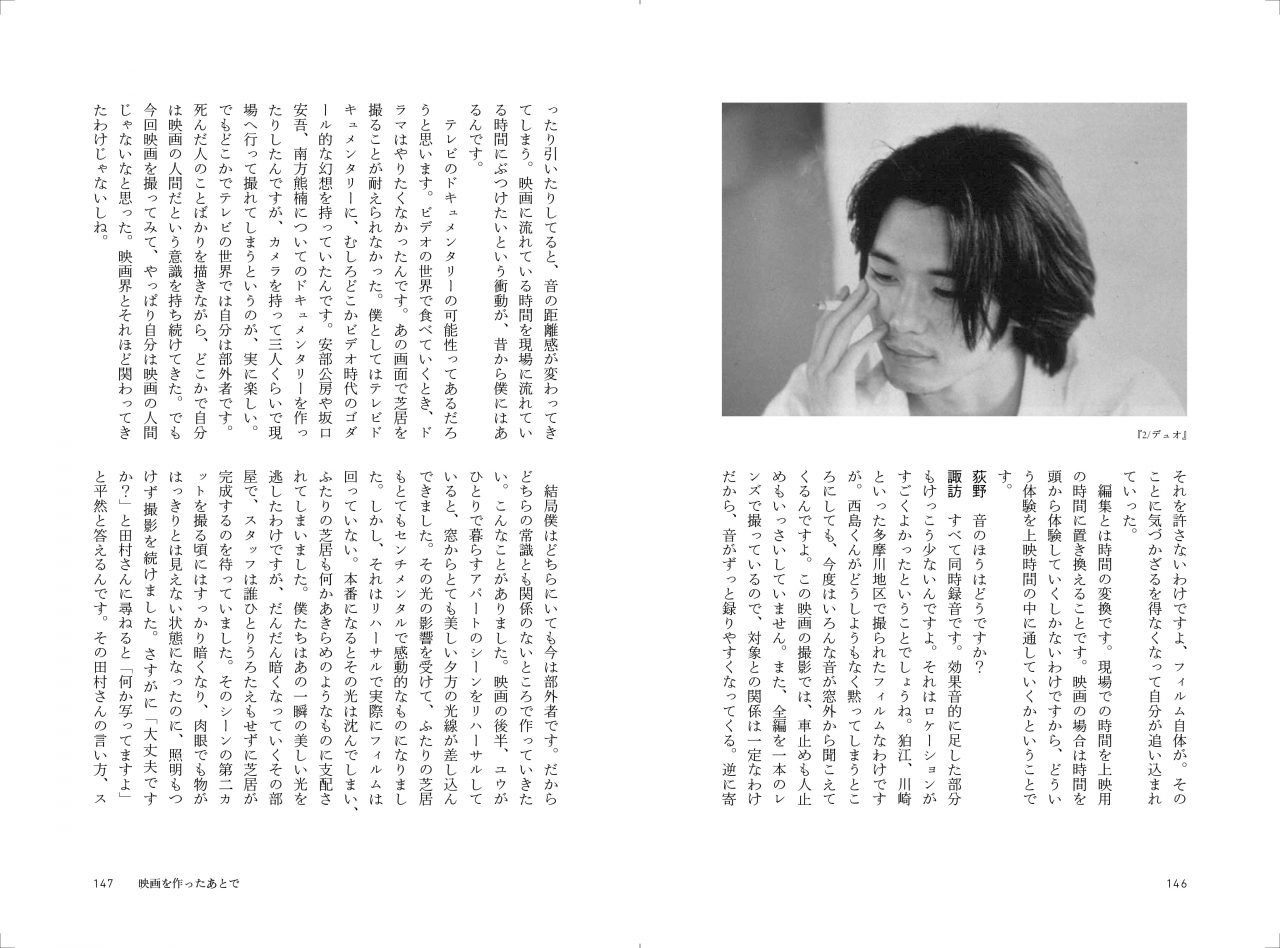

・『2/デュオ』 関係性が作者となる場所

・ただ写ればいい 『2/デュオ』を見守る残酷な視線

・つくることの悪闘 『M/OTHER』を巡って

・『H Story』 HIROSHIMA, MY BIRTH PLACE

・物語に回収し得ないもの 『H Story』という現在

・『不完全なふたり』 映画との距離が変容するとき

・画面の「外側」というもうひとつの世界 『不完全なふたり』を支えるまなざし

・撮影を旅として生きる 『ユキとニナ』の森

・『ユキとニナ』 映画のスタイルというのは生き方なんだとも言える。

・誰も必要としていないかもしれない、映画の可能性のために

・ジャン=ピエール・レオーを演出する 『ライオンは今夜死ぬ』というカーニバル

・『ライオンは今夜死ぬ』 映画を作る喜びとともに

・こんにちは、レオー

第2章 教育の現場で

・「生」を学ぶこととしての映画教育

・悪しきプロフェッショナリズムに逆らって 2009年度 東京造形大学卒業式 式辞

・「私」と「あなた」からはじまる社会 2012年度 東京造形大学卒業式 式辞

・「経験という牢屋」の外側へ 2013年度 東京造形大学入学式 式辞

・こども映画教室@ヨコハマ2014「すわさんからみんなへ」

・こどもが映画と出会う時 「こども映画教室」から「映画、100歳の青春」へ

第3章 広島で生まれて

・ロバートからの手紙 『遺産』あるいは『広島2000年8月』について

・ある惑星の引力 ロバート・クレイマーの「遺産」

・Mutual Looking 往復書簡による映画のシノプシス

第4章 映画を見たあとに

・孤独の発見──是枝裕和『ワンダフルライフ』

・こんなもんだろう──北野武『その男、凶暴につき』

・肯定という暴力──北野武『菊次郎の夏』

・虚構と人生の間に……アンナ・カリーナの微笑み──ジャン=リュック・ゴダール『女は女である』

・私/映像(イメージ)──ジャン=リュック・ゴダール『パッション』

・明るい部屋──ペドロ・コスタ

・震える手──ペドロ・コスタ『ホース・マネー』

・セザンヌ的態度 土本典昭『映画は生きものの仕事である』を再読する──土本典昭『映画は生きものの仕事である──私論・ドキュメンタリー映画』

・ただひとつの視線だけが──ブリュノ・デュモン『ユマニテ』

・溝口のほうへ──溝口健二

・モデル=抵抗する者──ロベール・ブレッソン『罪の天使たち』

・結晶化するイメージ/愛──ジャック・ドワイヨン『ラブバトル』

・アピチャッポンの森──アピチャッポン・ウィーラセタクン

・『夜と霧』の恐れと震えについて──アラン・レネ『夜と霧』

・人生の営みとしての映画──清水宏『蜂の巣の子供たち』

第5章 撮影の現場で

・素直な気持ちで向き合える父親のような存在──西島秀俊インタビュー

・原点に立ち返ることができる現場──三浦友和インタビュー

・撮影方法の選択について 撮影前の思索と覚え書き──カロリーヌ・シャンプティエ執筆

・「私たちの映画は……」と誰もが言った。──吉武美知子執筆

あとがき

企画資料集

フィルモグラフィー

プロフィール

[著]

諏訪敦彦(すわ・のぶひろ)

1960年、広島県生まれ。1985年、東京造形大学造形学部デザイン学科卒業。在学中から山本政志や長崎俊一らの作品にスタッフとして参加する。1985年、在学中に制作した『はなされるGANG』が第8回ぴあフィルムフェスティバルに入選。大学卒業後はテレビのドキュメンタリー番組を多数手がける。1997年、『2/デュオ』で商業デビュー。同作はロッテルダム国際映画祭やバンクーバー国際映画祭などで賞を獲得する。その後、1999年『M/OTHER』で第52回カンヌ国際映画祭にて国際批評家連盟賞を受賞し、2005年『不完全なふたり』では第58回ロカルノ国際映画祭において審査員特別賞と国際芸術映画評論連盟賞を受ける。その他の長編監督作に『H Story』『ユキとニナ』『ライオンは今夜死ぬ』がある。また東京藝術大学大学院映像研究科の映画専攻にて教授を務めるほか、子供を対象にした映画制作ワークショップ「こども映画教室」に講師として多数参加するなど、映画教育にも深く関わっている。長編最新作である『風の電話』は2020年1月24日に公開。