「何かを作り出して表現するとき、私たちは一人ではなく、作品の継承を通して連帯している」

<継承>と<リスペクト>による創造の共有こそが、新たな情報を切り開く。

創造的活動に携わる全ての人に捧げる、自由な文化(フリーカルチャー)の本当の意義。

「情報社会の未来を考えるうえで“知らない”では済まされない基礎教養が本書に詰まっている」──津田大介>(ジャーナリスト)

「本書はフリーカルチャーの発展的な議論に必ずや貢献するだろう」──ローレンス・レッシグ氏>(クリエイティブ・コモンズ創始者)

「テクノロジーとアート、ビジネスとフリーカルチャーの運動の接続の結果。とてもエキサイティングだ」──伊藤穣一氏>(MITメディアラボ所長)

文化をオープンにして循環させるフリーカルチャーの戦略で、世界は大きく変わる! なぜ今クリエーションやビジネスは、フリーカルチャーと密接に関わっているのか? 本書は、ポスト・インターネット時代における創造性のあり方と社会発展のためのヒントをわかりやすく解説した、フリーカルチャーがわかる/参加する/つくりだすためのガイドブックです。

現代の著作権法の問題点や、クリエイティブ・コモンズ、オープン文化の多様な論点、オープンソースの系譜などを簡潔に整理した、混沌とする現代情報社会の中で新しい秩序を作り出すための画期的フリーカルチャー入門書の登場!

【本書に寄せられた推薦コメント】

津田大介 氏(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)

「フリーカルチャー ──この概念の登場により、インターネットは“再起動”した。

文化芸術娯楽からジャーナリズムや政治まで、情報社会の未来を考えるうえで

“知らない”では済まされない基礎教養が本書には詰まっている」ローレンス・レッシグ 氏(ハーバード大学法学大学院教授、クリエイティブ・コモンズ創設者)

「フリーカルチャーのために闘ってきた数少ない国際的なリーダーによる本書は

この分野の発展的な議論に必ずや貢献するだろう」伊藤穣一 氏(MITメディアラボ所長、クリエイティブ・コモンズ チェアマン)

「テクノロジーとアート、英語圏と日本、そしてビジネスとフリーカルチャーの運動を

接続し続けてきた筆者の経験と成果が読者に共有される。非常にエキサイティングだ」

関連リンク

本書刊行から3年が経過し、多くの方にご購読いただいたなかで購入者特典としての役割は一旦終えたとみなし、また著者のご意向もあり、すべての方に本書PDF版を無償でダウンロードできることといたしました。

• 原著者のクレジットを表示すること

• 非営利目的の利用に限ること

• 内容を改変して派生作品を制作した場合は同じ「表示–非営利–継承」ライセンスを付与して公開すること

以上の条件を守れば、誰でも本書の内容を自由に共有したり転載したり、または内容を改変して新しい創作物に活用していただけます。電子書籍リーダーやタブレットPCなどで印刷版と併せて読んで、知りたい用語を検索することができます。

PDFのダウンロードはこちら

目次

はじめに

・自由な文化(フリーカルチャー)を作る

・法、技術、そして文化へ

・継承の地図を描く

・本書の構造

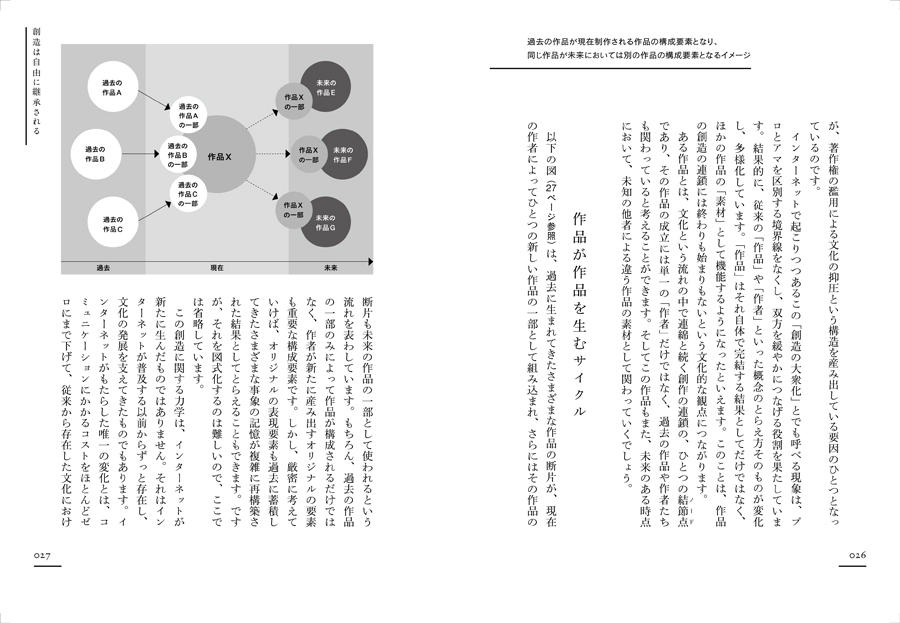

1 創造は自由に継承される

・変容する「創作行為」

・作品が作品を生むサイクル

・創造における貢献を量るには?

・個人と文化の利益を調整する

・金銭以外の利益を探す

・作品の未来を作者がデザインする

2 創造のルールを考える

著作権の歴史と法律

・「作品」の「作者」を保護するルールの起源

・知識と「クレジット」

・社会構造を変革させた技術と「個人」の増大

・国際化された創造のルール

・必要とされる法の更新

・著作権の制度──著作権の例外規定

・フェアユース(公正な利用)

3 フリーカルチャーの戦略

コピーレフトとオープンソース

・フリーカルチャーの戦略とその射程

・フリーソフトウェアとそのライセンス

・著作権を拡張するコピーレフト

・フリーソフトウェアの倫理性からオープンソースの実用性へ

・FOSS(フリー/オープンソース・ソフトウェア)の功績

・フリーソフトウェアからフリーカルチャーへ

・コンテンツの秩序を揺るがしたP2P技術の登場

4 フリーカルチャーのライセンス運動

クリエイティブ・コモンズ

・「創造の共有地」を作るために

・著作権保護期間の延長問題

・コンテンツのためのライセンス

・クリエイティブ・コモンズのライセンス群──基本ライセンス/パブリック・ドメイン

・CCライセンスの構造──リーガル・コード(利用許諾条項)/

一般人が読める層(コモンズ証)/機械が読める層(メタデータ)

・自分の作品にCCライセンスを適用させる

・CCライセンスにおける「真の自由」の関係──フリーカルチャー/ライセンスの定義/

フリーカルチャー作品の定義/文化作品のソースコードを考える

・CCライセンスとビジネス

・CCライセンスの普及

5 情報のオープン化がもたらす社会の変革

・情報が意味を持つオープンデータ

・透明性と政治参加を促すオープンガバメント

──監視と開発コストの分散化の手段としてのオープン化

・情報のオープン化から見るフリーカルチャーの課題

6 継承と学習から文化は生まれ直す

新陳代謝の生態系

・フリーカルチャーの未来

・ソフトウェアからコンテンツのオープンソース化を考える

──ソフトウェアとコンテンツの差異/ソースコードの継承にもとづく学習

・創造と学習

・拡張された継承性(ジェネラティビティ)という価値

──エリクソンの世代継承性/ジットレインの生成力/継承力

・作品を評価するモデル──美術の評価の仕組み/学会の評価システム

・インターネットの評価モデルが文化の新陳代謝を引き起こす

・オープン化される作品のプロセスと新しい「歴史」──文化全体の中でも位置づけを把握する

・リスペクトの継承

・リスペクトに基づく経済

7 終わりにかえて

文化から政治、そして生命へ

あとがき

本書にCCライセンスを付けるにあたって

付録 CCライセンス・ケーススタディ集

文化のオープンソースかの視点から

・動画のオープンソース化

ユーチューブ/その他の動画共有サービス/動画素材のオープン化とさらなる派生関係へ/TED

・文章・百科事典のオープンソース化

ウィキペディア/ウィキペディア/

ウィキメディア財団のその他のフリーカルチャー・プロジェクト

・写真のオープンソース化

フリッカー/その他の写真共有サービス/東日本大震災と写真投稿サービス/

グッドデザイン賞とCCライセンス

・教育・学習のオープンソース化

デジタル・ディバイドの解消という目的/オープン・コースウェア/

オープン教育の検索サービス/カーン・アカデミー/オープンな評価・採点という課題

・<コラム>日本でのオープン教育の試み・エフテキスト

・科学のオープンソース化

科学分野でオープン化が急がれる理由/PLoS/人間の生命に関わることこそオープン化が必要

・音楽のオープンソース化

リミックス、コラボレーションもオープン化の証/音楽の管理と販売のオープン・システム/

音楽家たちのプロジェクト/音楽のオープン&リミックス・プロジェクト/サウンドクラウド/

インダバ・ミュージック/ネットがもたらした音楽のリアルタイムの共有

・建築・デザインのオープンソース化

アーキテクチャー・フォー・ヒューマニティ/CCハウス/FabLab/

ものづくり・電子工作技術のオープン化

・美術・アートセンターのオープンソース化

観客に開かれた参加型アート・プロジェクト/みずからのアート作品をオープン化する/

美術館の記録映像をオープン化する/誰でも美術館の展示作品を撮影できる

・イラストのオープンソース化

ポートフォリオをオープンにする/個人作家の作品をオープンにする

・パブリックドメインの共有

パブリックドメイン作品が収蔵されているアーカイブ

・<コラム>日本のフリーカルチャーの金字塔・青空文庫

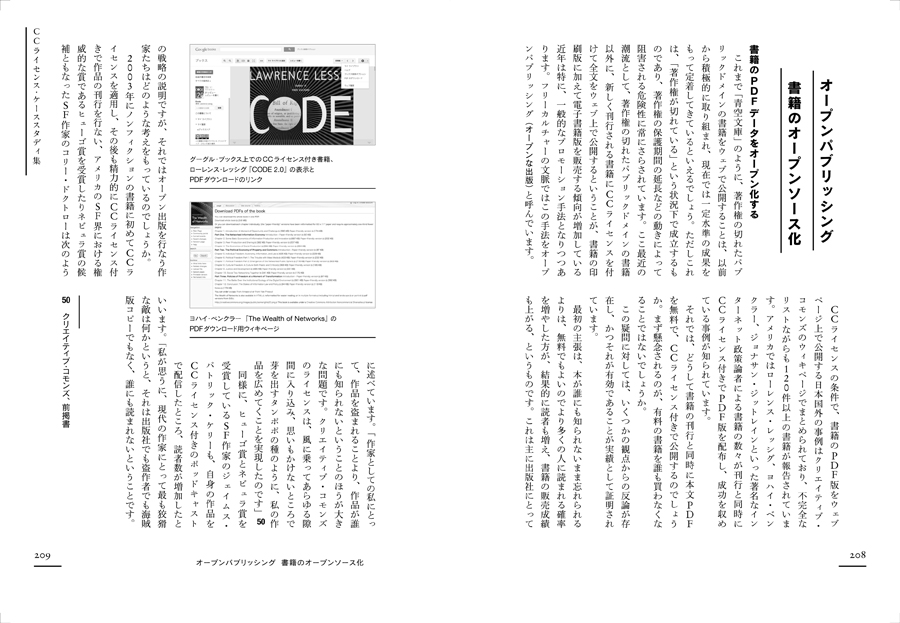

・オープンパブリッシング 書籍のオープンソース化

書籍のPDFデータをオープン化する/オライリー/ブルームズバリー/

日本での取り組み/無償デジタルデータ版をめぐるさまざまな論点

プロフィール

[著]

ドミニク・チェン(Dominique Chen)

1981年、東京生まれ、フランス国籍。2003年UCLA卒業、2006年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、同大学院博士課程修了。博士(学際情報学)。2004年より日本におけるクリエイティブ・コモンズの立ち上げに参加し、2007年よりNPO法人コモンスフィア(旧クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)理事。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用した多数のプロジェクトの立案・企画・支援に従事してきた。2008年には株式会社ディヴィデュアルを設立し、ウェブ・コミュニティ「リグレト」等の企画・開発に携わる。単著に『インターネットを生命化する/プロクロニズムの思想と実践』(青土社、2013)、『オープン化する創造の時代~著作権を拡張するクリエイティブ・コモンズの方法論』(カドカワ・ミニッツブック、2013)。編著に『SITE/ZERO vol.3―情報生態論』(メディアデザイン研究所、2008)。共著に『いきるためのメディア―知覚・環境・社会の改編に向けて』(春秋社、2010)、『Coded Cultures – New Creative Practices out of Diversity』(SpringerWienNewYork, 2011)、『設計の設計』(INAX出版、2011)。

お詫びと訂正

P106/印字行13行目と14行目

本書P106、第4章「フリーカルチャーのライセンス運動」の「クリエイティブ・コモンズのライセンス群」の説明において、小見出し「基本ライセンス」での「継承」と「改変禁止」の2つのライセンスの英語表記が入れ替わって表記されるという誤記がございました。

謹んでお詫びさせていただくとともに 下記のように訂正をさせていただきます。

〈誤〉

・継承(No Derivative Works /略記=ND)

・改変禁止(Share Alike /略記=SA)

↓

〈正〉

・継承(Share Alike /略記=SA)

・改変禁止(No Derivative Works /略記=ND)

また、同ページ上部の図版(ライセンスのアイコン)に付随するテキストにおきましても、

右端のアイコンと右から2番目のアイコンの英語略記が入れ替わって誤記されています。

〈誤〉

右端のアイコン [改変禁止]SA

右から2番目のアイコン [継承]ND

↓

〈正〉

右端のアイコン [改変禁止]ND

右から2番目のアイコン [継承]SA

また、本書籍をお買い上げいただいた皆様にご利用いただける、巻末付録の全文PDFダウンロードサービスにおいて、現在この誤記を訂正したPDF版を準備しています。既に旧版をダウンロードしている方にも再度ダウンロードできるように致します。準備が出来次第またお知らせさせて頂きます。

(2012年5月27日記)