イントロダクション

女らしさはどこへ行った? 近頃、男も女もそう感じている。ペルセポネのように地獄に消えたのか。穴倉や開いた傷口があれば自らの血で癒さねばならぬ。錬金術の言う通りだ。「液体薬の原料となるは自らの血液のみ」。女の心の穴は男には埋められない。母との一体感を思い出し、女が自ら埋めるべきである。

――ノア・ホール『The Moon and the Virgin(月と乙女)』

私は心理療法家として30代から50代の女性の悩みを聞いてきた。彼女たちは人生の意味を見失ない、むなしさや孤独、怒りを訴える。みな典型的な「英雄の旅」を歩み、学問や仕事で成果を上げた。なのに途方に暮れるのだ。「いったい、何のため?」と。

頑張って上に行くほど多忙になり、過労で体調を崩す。何が間違っていたのだろう。こんなふうになりたいわけじゃなかったのに――そんな彼女たちの話を聞くと、本来のあり方を否定しているように思える。

女の生き方と「英雄の旅」の関係についてジョゼフ・キャンベル氏に話を伺った。1981年のことだ。「英雄の旅」はヒロインにも当てはまるが、失なわれた女性性の癒しが必要だ。するとキャンベル氏は、そもそも女に旅は不要だと言った。「神話の女性はただ『存在』するだけです。女性は人々が目指す行き先、たどり着く場所だ。自分でその価値に気づけば迷わずに済みます」。[1]

私は唖然とした。私が知る限り、女たちはただ存在などしたくない。人々の行き先って? ギリシャ神話のペネロペは機織りしながら夫を待った。だが、現代女性には新しい生き方の指針が必要だ。芸術家アン・トゥルイットはこう書いている。

女らしさは穴倉みたいで快適だ。言葉にできない深みを感じたくなったら、いつでもあそこに退却しよう。たぶん男にも男の穴倉があるのだろう。男女の違いは小さいようで大きいと言われるけれど。ただ、私が女らしさを「家」のように感じていても、ずっと家にいるのは御免だ。たまに外出しないと悪臭がこもる。私には元気も好奇心もある。じっとしていたら自分の全てが衰え、不快になるだろう。ちゃんと生きたいなら、心のままに進むべきだ。[2]

女も旅をする。自分の価値を知り、心の傷を癒して女らしさを享受する旅だ。それは大切な内面の旅であり、バランスがとれた人格形成を目指して歩む。この旅はヒロインにとって難しい。目印も案内人も地図もない。順番通りに一直線に進むルートもない。人に認められることもほとんどない。むしろ無視され、邪魔される。

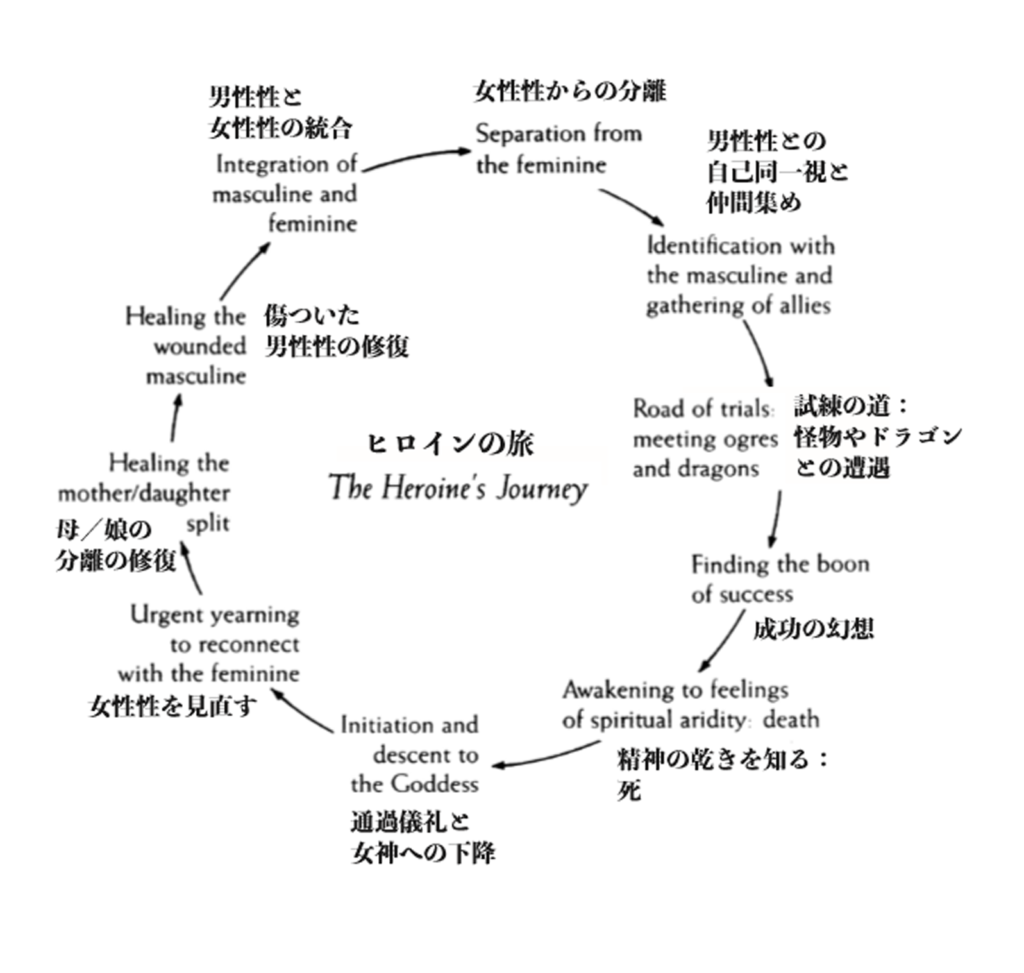

この本で述べる「ヒロインの旅」はジョゼフ・キャンベル氏の「英雄の旅」から導き出したものである。[3] だが、使う用語も形も大変女性的だ。私は自分の背中の痛みから、それを思いついた。

1983年春、ロサンゼルスで「家族造形法」実習中のことだった。これは心理療法の一種で、家族の食卓での会話などを演技で再現する。私は自分を演じ、クラスメイトが父母や妹役だった。みんなが静止した瞬間、私の背中に激痛が走った。ぴんと伸ばしていた背筋が崩れた。

その後3日間痛くて動けず、リビングの床に腹這いになって泣いた。頑固に閉じていた心がゆるみ、ただ混乱した。この時の涙が「ヒロインの旅」のイメージをくれた。それは時計回りで、ぐるぐる渦を巻いている。渦の始まりは「女は受け身でずるくて怒っているから嫌だ」という気持ち。ヒロインはそこから「英雄の旅」にダイブする。仲間を作り、男と同じように社会で身を立てようとする。だが、その先に心がすさむ時期があり、「ダーク・フェミニン(女性の闇の側面)」と直面する。

闇に落ちたヒロインは癒しを求める。この本で「母/娘の分離」と私が繰り返し述べる「女性の深い傷」があるからだ。闇から光への帰り道で自分の本質を見直し、過去の生き方に統合する。

「ヒロインの旅」を図にしてみた。これを検証するのが私の課題になった。心理療法の来談者や友人の話を聞いては彼女たちの願望の裏に潜むものを探した。そこでわかったのは、社会で頑張ってきた女たちがむなしいだけでなく、深いダメージを負っていることだ。特に、私の世代は旧ソ連に宇宙開発で後れをとったアメリカが「追いつけ追い越せ」と躍起になった時代を体験している。

私も男性的な競争原理に自分を合わせ、父親に認められようとし、母親を拒絶した。もちろん全ての女性がそうではないが、この心理は男女共に起こり得る。社会や経済の発展に尽くしながら、人の精神や環境破壊を恐れる人にも当てはまるのだ。

「ヒロインの旅」は円を描いて進み、複数のステージを同時に体験することもある。私は今、母/娘の分離の癒しと再統合をしている。「ヒロインの旅」は成長と学びの連続だ。

「本当の私って何?」と感じたら旅が始まる。年齢に関わらず「これまでの自分」に違和感を感じた時だ。若い人なら進学や就職などで家を出る時。年を重ねて離婚や転職・再就職、再び勉強を始めたり、成人した子が巣立つ時、ふと自分のあり方に疑問を抱くかもしれない。

この時、ヒロインは女らしさ――集中力が分散しがちで感情的な性質――をマイナス面と捉えている。社会の見方を取り入れ、自分でもそれが欠点だと思う女性は多い。

上昇志向が強い女性はその欠点を振り払おうとする。頭脳や責任感をアピールして自立し、父親や親戚の男たちと議論する。男または男性的な女をロールモデルに選び、理想の未来を心に描く。ヒロインには重圧がかかるが、社会は行動的な彼女によい評価を与える。「社会に認められる仕事」だけが大事で、あとは放置だ。

ヒロインは鎧兜に身を包み、剣を片手に駿馬を選ぶ。狙う宝は学位や役職、お金や権威だ。男たちはにこやかに握手を求め、彼女を仲間に引き入れる。

そして仕事をし、もしかしたら出産や育児も経験し、しばらくすると疑問が生まれる。「さあ、目標を達成したわ。次は何?」。彼女に休むとか断るとかいう選択肢はない。相手をがっかりさせたくないし、成功と達成感がないと気が済まない。

「女はだめだ」という意識を振り払っても傷は癒えない。いくら論理的思考や行動力ばかり発揮しても、女性的な本質は放棄されてアンバランスなままだ。自分の身体や家族との関係に無頓着になったり、同性の友達ができなかったり、少女時代の心を失なって戸惑う人もいる。

「女性の意識は育てることに向かいます。身体や心、文明や共同体の育成。育てるものが無くなれば機能を喪失したような気がするでしょう」とジョゼフ・キャンベル氏は言う。[4] 「英雄の旅」をする女は戦い続けて心に穴があき、自分の育て方を忘れるようだ。

キャンベル氏は男が中年期に陥る「中年の危機」を指摘しているが、それは女にも当てはまる。「誤った壁に立てかけてある梯子に上ってから気づく。最初の選択からして間違いだった」。[5]

心の中の父親像に認められようと必死になり、自分の望みがわからなくなって茫然とする人もいる。「自分の心を覗き込んでも、そこに誰がいるのかわからない。修復したいですけどね。信頼できるのは自分の身体だけ」と、ある四十代の映画監督は言っている。

悩む女たちに未開拓の面があると、自由への旅が止まる。誰かが決めたことに従ったから梯子を間違えたのだ。でも、やり直し方は誰も教えてくれない。再出発には期待と不安、恐怖が入り混じる。「それが力の源。負けずに進めば恐怖は味方になり、道しるべになります。真の可能性は見慣れたポジティヴなものにはない。むしろ嫌悪や怖さ、抵抗を感じるものの中にあります」。[6] 不安なら、すでに変化が始まった証拠だ。

そして、心の闇に下りていく。迷いや悲しみ、怒りと戦いながら理想を捨て、自分に欠けているものを探し、暗い「ダーク・フェミニン」と向き合う。自分の心に正直になれるまでには何週間も、何カ月も、あるいは何年もかかる。それまで一人で過ごしたくなるだろう。周囲は勘違いして「くよくよしないで」と励ますが、鬱や落ち込みとは違う。

この時期には別離や死の夢を見る。ネガティヴな面を表す姉妹や侵入者、砂漠や川、古代の女神や神聖な動物の象徴も夢に表れる。自然を求め、四季や月のリズムを意識し始める。月経は心身を浄化する時期だと感じるようになる。文化という大きな枠で捉えることも必要だから、結構な時間がかかる。女神の力の取り戻しに思いを馳せる人もいるだろう。当時の私の日記はこうだ。

「これは未知の領域だ。暗くて湿っぽく、血まみれで孤独。誰もそばにいないし、慰めも助けもない。傷は剥き出しだ。ばらばらになった自分のつなぎ合わせ方がわからない。こんな難業は初めてだ。何かに勝とうとするのではなく、自分を見つめることなんて。母なるものを探して裸で歩く。まだ生まれ出ていない私を探す。この闇のどこかにいるはずだ。信じることをやめてしまったものたちだから、向こうから姿を見せてはくれない。私が自分で捨てた宝物だから、私が掘り出す以外にない。この旅にやさしい妖精などいない。急いで光の中に引きずり出してはだめだ。母なるものとの出会いを急いではならない。私は辛抱強く、勇気を出して闇を探り続ける」

ヒロインには女らしさを嫌って母を捨てた時の傷がある。時間をかけてそれを癒すのだ。母親と和解できなかったとしても、自分を大切にし、豊かで繊細な心を取り戻せばよい。

癒しのプロセスが始めると自分の身体や心のケアに関心が生まれ、同性の仲間ができ始める。陶芸や料理、マッサージなどを始めたり、リラックスできる場を作ったりする。結婚や出産を考え始める人もいる。男性的な視点で見れば一線からの脱落、離脱に見えるだろう。

ある女性歯科医は30代で乳がんを発症し、片方の乳房を切除してから仕事をやめた。その後、文章の執筆やガーデニング、育児に専念している。「収入面では不安だし、今さら保険にも頼れない。でも歯科医を続ける限り、本当にしたいことができない。そう思うと耐えられませんでした」。

私自身も本書の執筆中、自分の心を見つめるうちに他人の評価を気にしなくなった。「直線的な思考を捨てろ」と心が訴えたのだ。夢や心に浮かぶイメージを気に留め、それに従うようになった。英雄的な頑張り方をやめれば「自分の」思いや「自分の」声に正直になれる。

ヒロインの内面の変化は他人には見えない。だから褒められることが減る。むしろ、周囲は困惑する。だから「ヒロインの旅」には勇気と信頼が必要だ。勉強会や語りの場ができたり、季節の行事を楽しんだりして癒しの輪が広がる。

男性的な生き方に偏って心が苦しくなるなら、女性の心理に目を向けねばならない。現代女性の多くが、別の生き方を知らないのだ。女らしい生き方とは自分の意思を持たずに従順になることだと思い込んでいる。個人だけでなく社会にも新しい神話やヒロイン像が必要だ。利害のために支配するリーダーよりも、共存を目指す女神や古代社会に注目する人も増えている。

「無意識の世界が持つ奇妙な美しさ。それを恐れずに受け入れ、社会を息苦しさから解放すべきだ。フェミニストである私の役割は男の世界で競うことではない。それはあまりに単純だし、何も生み出さない。私の役割は女として生を謳歌し、自分らしく、自分の居場所で精一杯生きることだ」と作家マデレイン・レングルは述べている。

今、女の立ち位置はどこなのか。女性的な知識や望みを軽視する風潮がありはしないだろうか。「これもまた真実だ」と言えるだろうか。矛盾を抱え、答えがわからないまま生きていく強さはあるだろうか。心の声に耳を傾けているだろうか。地球もまた、それを求めている。

ヒロインには強靭な精神が必要だ。じっくり内面を整え、精妙なバランスをとらねばならないのだから。女らしさを捨てて社会に出ても、その先には答えも終着点もない。そこまでの努力は無駄ではないが、旅は完成していない。ヒロインは疑問を感じ、さらに大きな旅をする。人に尽くし、自分のことも大事にできれば、男女両性の特質がヒロインの中で融合するだろう。両極の融合と共存こそ、生きるもの全てのバランスに必要なものだ。

ロトの妻

だが旅も遠くまで来ると、これは自分に出会うための旅だと気づく時が来る。

そしてあなたは言うのだ――そのとおりだ、と。

――マリオン・ウッドマンその道のどこかで

別の声と

別の言葉で彼女はもう一度

洗足式をするのを待っている

私は塩柱になって立ち尽くすロトの妻

谷や山、平原を越え

遠くに燃える町を振り返る

ここに立って振り向けば

何千年もの重みが

待つ女たちに向かうのがわかる

数えきれないほどの出来事や

名もない人生たちが

岩だらけの丘を転げ落ちていく

果てしなく続く

彼女と韻を踏む言葉

彼女の記憶、

彼女の強い言葉、かすかな言葉、嘆き、

私の言葉、私の嘆き、聞かれなかった私たちの声の全て

沈黙を強いられた女たちの声が

沈黙を破り始め

深く、広く届くのを私は聞いている

しっかり振り向き、一歩前に出て

もう一歩、また一歩

私は道を進む

私である彼女へと

まだ道は遠い。

――レット・ケリー[8]

1.1981年9月15日ニューヨークにて著者によるジョゼフ・キャンベルのインタビュー。

2.Anne Truitt, Daybook: The Journal of an Artist (New York: Penguin Books, 1982), p. 110.

3. 『千の顔をもつ英雄』ジョゼフ・キャンベル著、倉田真木・斎藤静代・関根光宏訳、早川書房

4. キャンベルのインタビューより。

5. 同

6. Starhawk, Dreaming the Dark, p. 47.

7. Madeleine L’Engle, “Shake the Universe,” pp. 182-85.

8. Rhett Kelly, “Lot’s wife,” 1989.

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。