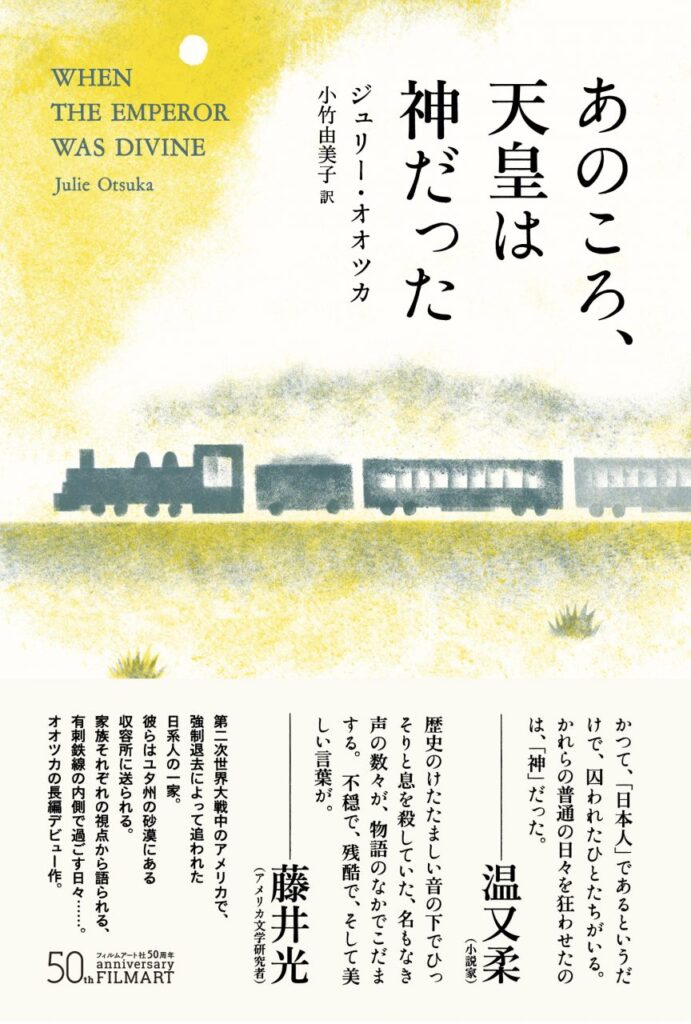

訳者あとがき

第二次世界大戦中のアメリカで、西海岸在住の日系人が強制収容所に抑留されていたことをご存じだろうか。日系アメリカ人作家ジュリー・オオツカの処女作である本書『あのころ、天皇は神だった』(When the Emperor Was Divine, 2002)は、カリフォルニア州バークレーに住んでいたある日系人一家が、ユタ州の砂漠にある収容所に抑留され、また帰ってくるまでを描く。

明治維新後に始まった日本人のアメリカ移住は、当初は移住というよりは出稼ぎ感覚で、その多くが、気候温暖で広い土地があり、祖国と海を挟むカリフォルニア州に住み着いた。安い賃金でよく働く日本人労働者は重宝されたが、やがて移民に仕事や市場を奪われるのではないかという不安からいわゆる黄禍論が高まり、1908年に日米紳士協定が結ばれて日本政府は自発的にアメリカへの移民を制限、1924年には移民法の一部改正が行われ、日本からの移民は事実上禁止された。移民の国であるアメリカでは1790年に帰化法が制定され、ヨーロッパ系移民には早くから市民権取得の道が開かれていたが、アジア系には認められていなかった。しかしアメリカで生まれた者はすべて市民権を持つと憲法で規定されているため、二世は自動的にアメリカ市民となり、根強い偏見や差別はあったもののアメリカ人として育っていった。

1941年12月7日、日本軍が真珠湾を攻撃するや、各種団体のリーダーや教師など日系人社会の指導者たちが次々と逮捕された。日系人の大部分はアメリカ政府に忠実で、国家の安全に危害を及ぼすことはないとの報告が提出されていたにもかかわらず、ルーズベルト大統領は翌年の2月19日、大統領令九〇六六号に署名、日系人の多くが暮らす太平洋岸を軍事地域とし、そこからすべての日系人を強制的に立ち退かせる権限を軍に付与、最終的に約12万の日系人(その三分の二以上が市民権を持つ「アメリカ人」だった)が16か所に設けられたにわか仕立ての集合センターに集められ、その後、遠く離れた僻地の、有刺鉄線で囲われたバラック群からなる、武装兵に監視された全米十か所の収容所のいずれかへ送られた。

戦後、わずかな金を渡されて帰郷すると、自宅や農地が横取りされていた、家財を略奪されていたという家族も多く、日系人に対する憎悪や偏見は戦争のせいで強まっており、生活の再建は容易ではなかった。日本へ帰国したり西海岸以外の土地へ移住する人も多くいた。60年代の公民権運動の高まりのなかで、戦時中の日系人強制収容の正当性を問う活動が起こり、80年に創設された「戦時中の民間人転住及び抑留に関する委員会」は、日系人強制収容は人種偏見、戦時期の疑心暗鬼、政治的指導力の欠如によるものだとする報告書を提出。1988年「市民の自由法」が議会で可決され、その2年後、ブッシュ大統領が公式に謝罪、賠償金の支払いが開始された。

昨今の民主主義の危機に警鐘を鳴らす『The Death of Truth』を刊行したばかりの元有名書評家ミチコ・カクタニが、7月13日付ニューヨークタイムズに、バークレーに住んでいた母の一家の強制収容体験に関するエッセーを寄せている。トランプ政権による移民排斥政策と第二次大戦時の「頑迷な偏見と陰謀論による」日系移民排斥を重ね合わせながら、真珠湾攻撃の夜、日系企業役員だった祖父が敵性外国人として逮捕され、やがて祖母が娘二人とともにタンフォラン集合センター経由でトパーズ収容所へ移送された経緯をカクタニは綴っている。本書の一家に降りかかった運命とそっくりだ。当時西海岸に暮らしていた日系人に共通する体験だったことが、改めて胸に迫る。

なお、カクタニの叔母にあたるヨシコ・ウチダは高名な作家で、戦争中の体験に基づいた作品も多く、本書の参考文献にもその一冊『荒野に追われた人々――戦時下日系米人家族の記録』(岩波書店)が挙げられている。ちなみに、このエッセーで「重要な本」として言及されているリチャード・リーヴス著『アメリカの汚名』(白水社)は、当初は、敵国である軍国主義日本と立派なアメリカ市民である日系人を混同すべきではないといった冷静な論調も見られたにもかかわらず、「瞬くうちに、恐怖と偏見、利害と強欲がカリフォルニアの白人社会の中に蔓延し始め」、「政治家や軍部指導層、そして言論界が集団ヒステリー現象に和し、あるいはこれを煽り、日本人による爆撃とカリフォルニア侵略急迫という噂を言いふらし」、日系人の強制収容が実行に移された経緯とその後を様々な事実やエピソードを織り込んで(ヨシコ・ウチダとその家族も何度か登場する)綴った力作なので、興味を持たれた方は一読をお勧めする。「日系アメリカ人の歴史ポータルDensho 」というサイトに、膨大な数の写真や様々な資料、インタビューが蓄積されている。本書の作者オオツカのインタビューもあるので、これをもとに本書の背景を紹介しておこう。

1900年生まれのオオツカの母方祖母は鹿児島出身で、牧師だった父親が伝道のため渡米する際に同行。末娘だった彼女はそのまま両親の世話をすることになるのをおそれ、アメリカで知り合った15歳年上の男と結婚し、日本へは戻らなかった。そして31年にオオツカの母が誕生。ついでその弟が生まれた。

真珠湾攻撃の翌日、日系貿易会社の総支配人だったオオツカの祖父は出勤したまま職場で逮捕され、やがて残された家族はタンフォラン経由でユタ州のトパーズ収容所に移送された。本書には登場しないが、収容所では一時もうひとりの男の子が一家に加わっていた。祖母にはアメリカで家庭を持っていて病没した姉がおり、白人夫婦の養子となっていたその息子がやってきたのだ。白人の養子となっていても、孤児院の孤児たちでさえ、日本人の血が流れていれば収容所へ送られたのである。

祖父は戦後家族の元へ帰ってきたが、健康を損なって働けず、祖母が掃除婦として働いて一家を支えた。祖父はオオツカが八歳のときに亡くなったが、80年代末、祖母が60年暮らしたバークレーの自宅から高齢者向け住宅に移る際、暖炉に突っ込まれた箱が見つかり、なかから祖父が戦争中転々とさせられたいくつかの収容所からトパーズの妻に宛てて書いた手紙の束が出てきた。アメリカに家族の未来はない、ともに暮らせる日本へ帰ろうという祖父の提案を祖母が拒絶していたことを知って、オオツカは驚いたという。祖母は結婚の際に家族から義絶され、実家によい感情を持っていなかったのではないかとオオツカは推測している。

収容所から戻ったオオツカの母は、学力の遅れを克服してカリフォルニア大学バークレー校を卒業、実験助手として働き、やがて、徴兵を二週間差で免れて終戦を迎え、渡米してスタンフォード大学で電気工学を学び、パロアルトの電子機器会社で人工衛星の部品デザインの仕事に就いていた群馬県大間々町出身の男性と結婚。1962年、パロアルトで、ジュリー・ヒデコ・オオツカが生まれた。インタビューアーのトム・イケダによると、日系人のあいだでミドル・ネームに日本名が使われるようになったのは60年代以後のことだという。

オオツカは幼少時、週末の日本語学校へ通わされたことがあるが興味を持てず、両親はそれ以上強制しなかった。日本文化に触れることはあまりなく、また、キャンプ(収容所)という言葉は家庭のなかで、〇〇さんはキャンプの頃からの知り合い、といった具合にごく当たり前に使われてはいたものの、その体験がことさらに語られることはほとんどなかった。

1980年、オオツカはイエール大学に進学、絵画に打ち込み、卒業後は西ベルリンへ行き、一年間ドイツ語を学んで大学入学に必要な語学力を身に着けたものの結局アメリカへ戻り、インディアナ大学ブルーミントン校大学院に入学。だが深刻なスランプに陥って数か月で退学し、絵画をあきらめ、87年にニューヨークへ行った。秘書養成学校でタイプを学んで建設管理会社に就職するが、描きたいという意欲が戻ってきたため、夕方から勤務して日中は美術学校に通うという生活を始める。本が売れるようになるまで、この夜間の仕事が生活の糧だった。やがてまたスランプに陥り、27歳で絵筆を捨て、日中はカフェでそれまであまり手に取らなかった小説を読むようになり、物語の面白さに目覚めて、ほぼ3年間ひたすら読みふけった。

ライターだった当時の恋人を題材としてコミカルな短篇を書き、当人に見せたところ、大うけ。書く楽しさを知ったオオツカは、創作クラスを受講し始めたが、自分の感性は人を笑わせることに向いていると思っていた。32歳のときにコロンビア大学大学院に出願し、書き溜めたコミカルな短篇が評価されて入学。2年目に、ふと思いついて「強制退去命令十九号」を短篇として書いたところ、アドバイザーのモーリーン・ハワードに称賛され、このテーマで書き続けるよう勧められた。続いて「列車」が、またも心の奥深くからひょっこり現れた。このテーマを追求しようと決めたオオツカは、日系人強制収容に関するリサーチを開始。祖父の手紙も改めて読み返した。認知症の症状が出始めた母の記憶はあまり頼りにならなかった。このころ、叔父の友人が、報道写真家ドロシア・ラングが撮影した写真のなかにタンフォランに到着したばかりのオオツカの祖母と二人の子供の姿を発見してくれる。本書刊行後、ユタ州に招待されて初めてトパーズを訪れたオオツカは、ニューズウィーク日本版2012年10月31日号に、この貴重な写真を添えたエッセーを寄稿している。

「列車」を書き終えたオオツカは、このまま書き進めてひとつの小説にしようと決意。「強制退去命令十九号」がアンソロジーに収録されたことでエージェントを紹介してもらい、2002年に本書が刊行された。

当初オオツカは、本書がこれほど読まれるとは思っていなかった。読者の興味を引くテーマではないと考えていたのだ。ところが、各紙誌の書評で絶賛され、翌年アレックス賞、アジア系アメリカ人文学賞を受賞。さらに、9・11後のアメリカ社会でアラブ系住民に憎悪や偏見の眼が向けられるなか、見つめ直すべき過去の汚点として日系人強制収容政策がたびたび話題となったため、本書にもいっそうの注目が集まった。2015年のパリ同時多発テロ事件のあとシリア難民受け入れを拒否すべきだとの声がアメリカで高まったときにも、そして最近ではトランプ政権の移民政策に関連して、このアメリカ史の汚点はたびたび引き合いに出され、たとえばローラ・ブッシュ元米大統領夫人はワシントン・ポスト紙への寄稿で、「第二次世界大戦中の日系米国人強制収容を彷彿とさせる」と現政権の政策を糾弾している。こんな状況もあり、本書は多くの大学や地域の読書会でテキストとなっている。

画家志望だったオオツカは、まずイメージが浮かぶらしい。本書の場合は、掲示を読む女の姿から物語が始まったという。書きながら作り上げていくスタイルのようだ。平易だが詩的で端正な言葉によって淡々と綴られる物語では、登場人物が内面を語ることはなく、情景と事実の提示で展開していく。綿密なリサーチに基づくディテールは正確で、情景描写には画家の感性がみなぎり、ときにはっとするほど鮮やかだ。

強制収容をテーマにした小説はいくつも書かれているのだが、オオツカの作品はその独特のスタイルで際立っている。まず、登場人物に名前がない。女、男の子、女の子とされているだけだ。父親が逮捕されて母子三人となった一家が住み慣れた家を離れる前日から戦後戻ってくるまでを描く物語の第一章「強制退去命令十九号」は、三人称の語りで女に視点が置かれ、出立の様子を綴る。ユタ州へ向かう「列車」では、視点人物は女の子。早熟で頭の良い思春期手前の少女の姿がくっきりと浮かぶ。砂漠の収容所での生活を描く「あのころ、天皇は神だった」では、視点は少年に置かれる。オオツカはこの章にいちばん苦労し、9か月のあいだ最初の一節を書いては消ししたあげく、ふと少年の姿が浮かび、書き進むことができたという。父はおらず、友だちからは離れ、母はふさぎがち、姉は大人の世界に足を踏み入れかけている、そんな孤独な少年が目にする収容所の日常が綴られる。「よその家の裏庭で」は一人称複数、子供たちの語りで、戦後家に戻ってからの暮らしが描かれる。そして最後の「告白」は一人称。これまでの抑制の効いたトーンとはうって変わって切りつけるような口調のこの語りの主は、老け込み痩せ衰えて帰ってきた寡黙な一家の父親のようだが、読み進むうちに、害獣、アメリカ女性への脅威とみなされ、武装蜂起やスパイ活動といった身に覚えのない疑いをかけられて逮捕勾留、尋問された日系人の男たち全員だとわかる。一人称のなかに数多くの「私」が潜むこの語りには、二作目の『屋根裏の仏さま』(新潮社)の一人称複数の語りに通じるものが感じられる。

本書は、母方の祖父母一家をモデルにしているのは明らかながら、登場人物に名前がないことや心情の吐露を避ける書き方により、出来事全体の抽象的、象徴的な要素が読み手に強く印象づけられるように思う。ある特定の家族の物語ではなく、強制収容の憂き目にあった日系人全体の物語、それどころか、特定の民族の血を引いているということだけを理由に生活を根こそぎにされ排除された、すべての家族の物語としても読めるのではないか。

なお、タイトルについてだが、普通に訳せば『天皇が神だったころ』となるが、天皇は神とされていたという事実は、本書ではあの時代のエピソードのひとつとして登場するのみで特に重点が置かれているわけではないので、なんとなく違和感があり、このようにした。

本書刊行後のブックツアーで、母が、祖母が「写真花嫁」だったという話を何人もの日系人読者から聞かされたオオツカは、20世紀初頭、写真と手紙のやりとりのみで結婚を決め、異国で暮らす見知らぬ夫のもとへ船でやってきた日本の娘たちの話にすっかり魅了され、膨大なリサーチののち、8年の歳月をかけて『屋根裏の仏さま』を書きあげた。こちらは一人称複数ながら、核となる「わたし」のいない「わたしたち」の語りという、これまた一風変わったヴォイスで綴られている。女たちがさまざまな苦難を乗り越え、やっと生活の目途がたって子供たちの将来を楽しみにするようになった矢先、戦争が始まり、築き上げたすべてを捨てて収容所へ向かうまでを描いたこの作品は、2011年度全米図書賞候補となり、2012年度PEN/フォークナー賞とフランスのフェミナ賞を受賞2013年に国際IMPACダブリン文学賞最終候補となり、2014年にはドイツのアルバトロス賞を受賞している。

次作について、オオツカは、認知症や水泳に関する話になるかもしれないと語っており、文芸誌グランタの2011年秋号に“Diem Perdidi”と題した短篇が発表された。これは『すばる』2016年12月号に柴田元幸さんの訳で掲載されている。これが長編となるのだろうか、それともべつの作品が書き進められているのだろうか。

2002年にアーティストハウス社より邦訳刊行されたものの長らく絶版となっていた本書の復刊を企画されたフィルムアート社と担当編集者の山本純也さんには、深く感謝したい。また、翻訳を担当させていただいたことも望外の喜びだった。2014年12月に亡くなられた岩本正恵さんのお仕事を私が引き継ぎ、2016年に刊行された『屋根裏の仏さま』に繋がる本書の復刊を、岩本さんもきっと喜んでくださっていることと思う。

2018年8月、73回目の終戦の日に

小竹由美子

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。