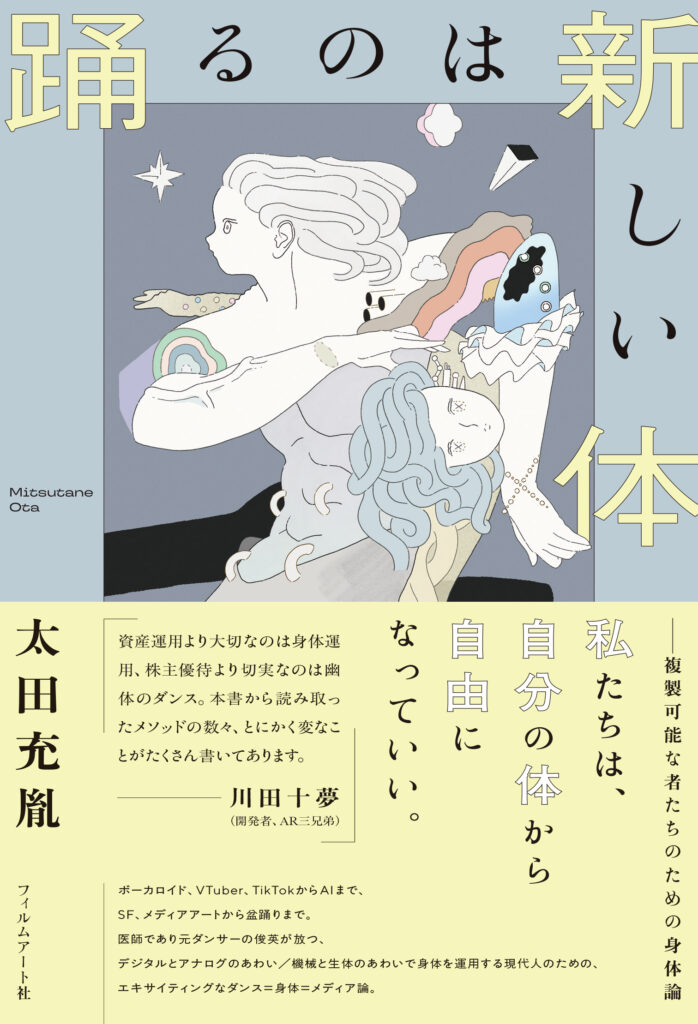

はじめに

「新しい身体論」を書いてみませんか、という企画のご提案をいただいたのは、2019年の暮れのことでした。

私は1989年に生まれて、デジタルネイティブと自称してもギリギリ許されるくらいの時代に育ちました。インターネット上にテキストや画像しか存在しなかった少年時代から、身体が氾濫している今日に至るまで、その劇的な変化を我が身で経験してきた世代です。加えて、たまたま仕事(医師をしています)も趣味(昔ダンスをやっていて、今もよく観ています)も、どちらも身体にかかわることだという背景もあります。そういうわけで、身体については色々考えることがあったし、それまでにもいくらか文章として世に出したこともありました。こうした背景をもつ私がまとまった量の身体論を書けば、なにかしら目新しく画期的なものになるのではないか。これが提案いただいた企画の主旨だったと思います。

ああそうか、と思い出したことがありました。

私がストリートダンスを始めた2000年代の前半、ダンスを始めとする身体芸術は、基本的にはまだ「その場」でしか成立しない一回性のパフォーマンスだったと思います。映像が出回るときは、まだモノとして流通するのが常でした。深夜のダンス番組『少年チャンプル』をVHSに録画したり、仲間内でダンスバトル映画『ユー・ガット・サーブド』(今見てもかっこいいのでおすすめです)や教則DVD『ダンススタイル』を回覧したのもいい思い出です。ところがその後、状況は瞬く間に変わりました。動画共有サイトやスマートフォンなど新しい技術の登場によって、ダンスは記録・複製・伝播可能なデジタルデータとなり、時空を超えて流通するようになりました。さらに近年のTikTokに代表されるように、ソーシャルメディアではダンスの断片的なミームが爆発的に拡散し、ユーザーの体を媒介として増殖を続けています。

こういう変化の中で私が直観的に抱いていたのは、人間の体とモノの体との境目が、どんどん曖昧になっていくという感覚でした。というのも、ネット上で踊っているのは生身の人間だけではなかったからです。生身の人間と架空のキャラクターが画面の中で同じ振付を踊っている光景は、もう珍しいものではなくなりました。いってみれば、こうしてダンスが流通することの影響は、生身の人間にも無生物にも等しく及んでいるわけです。

ご提案を受けてあらためて周りを見回すと、私が育んできた身体感覚を言葉にして語っている人があまり見当たらないことに気がつきました。そもそも、ダンスをめぐる言葉は世の中に多くは出回っていません。舞踊評論という分野はもちろんありますが、そこでTikTok とかロボットとか、「初音ミク」とかの話がでてくることは基本的にありません。

しかし直観的には、これは同じ時代の変化を生きてきた人が多かれ少なかれ感じていることではないか、とも思われました。そういうことを書いてみようと思いました。たしかにこれは、誰かがまとまった分量で書いておいたほうがいいことだと思いました。書かれたものが誰にどう読まれるかわからないけれども、とにかく書いてみようと思って書き始めたのが「踊るのは新しい体」という連載でした。2020年から2023年にかけて、途中1年半ほどの休載をはさんで続いたこの連載に、改稿を加えてまとめたものが本書になります。

本書には、身体をめぐるありとあらゆるトピックが登場します。目次を開いて興味のあるトピックから始めていただいても構いません。馴染みのある話題があれば、そこから手を付けていただくのがいいでしょう。おおまかに言って、第1章「MMDからVTuber へ」は問題の所在について、第2章「人形にみる非生命の神秘」は道具立てについての章になっています。また、最後の第8章「プロキシたちのサイファー」、第9章「「踊らせるもの」の諸相」が思考の着地点にあたります。お時間のない方はこのあたりから手をつけてみてください。もちろん、一緒に試行錯誤を楽しんでいただける方は、頭から順番にお読みいただければ幸いです。

世界観をつかんでもらうという意味では、本のおわりに収録した「幽体の群れはいかにして踊るか」から読んでいただくのも結構です。これは批評誌『ヱクリヲ』に2018年に掲載された文章で、本書の企画が立ち上がるきっかけとなった論考でもあります。今読み返すと拙いところや書き直したいところもありますが、思考の出発点として、そのままの形で掲載することにしました。

場合によっては、それは身体とは関係のないことではないか、と思われるトピックも並んでいるかもしれません。しかし私の見立てでは、これらはいずれも身体にかかわる事柄です。本書は生身の身体をめぐる本であると同時に、身体が複製され、流通するという事態についての本であります。踊ることについての本であると同時に、踊る体が消費され、媒体となることについての話でもあります。

これらの状況においては、ある種のモノたちもまた身体と見なされるべきポテンシャルを持つのです。あるいはまた、これはすでに過ぎ去った十数年についての本であり、私たちの行く末についての本でもあります。本書を通じて、いま・ここにある世界と私たち自身の体が、すこし違った見え方に変わればいいなと思います。