美術の世界でこれまで顧みられることのなかった画商という存在。美術品を売ることに対して自身の想像力と創意工夫と、そして説得力の限りを捧げた一群の魅力的な男たち(そして女たち)が登場します。

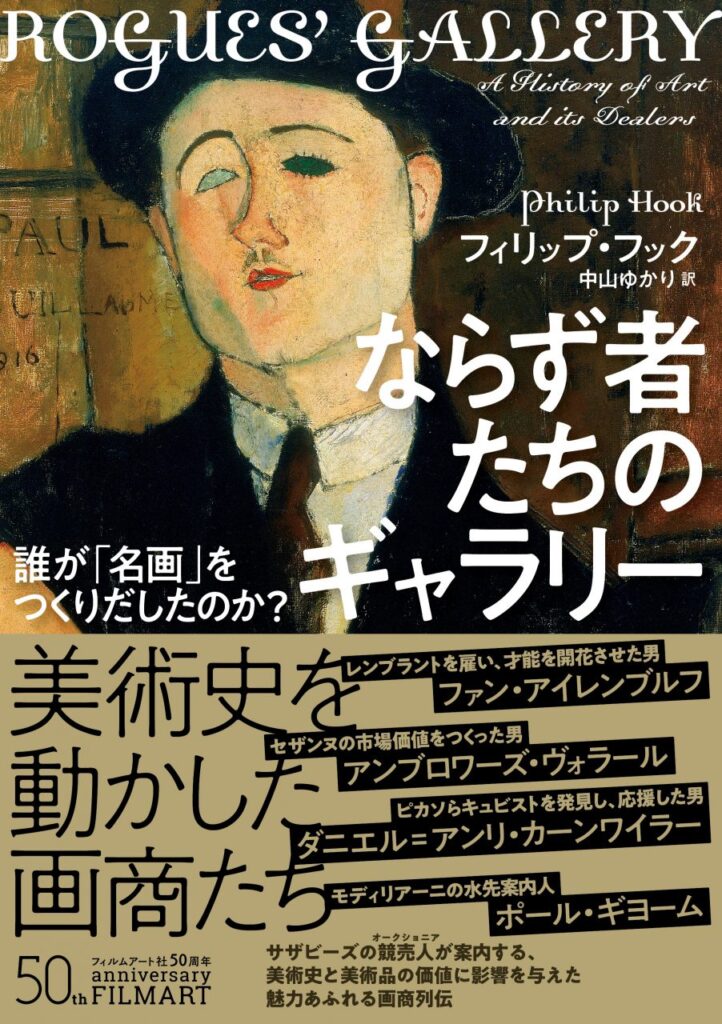

美術史に新たな角度から光を投げかける画期的な作品『ならず者たちのギャラリー誰が「名画」をつくりだしたのか?』。

オークション会社サザビーズのディレクター、フィリップ・フックが今度は「画商」について語ります。

今回の「ためし読み」では、本書の「はじめに」の全文を公開いたします。

はじめに

1920年代、美術品を売るためであれば、どんな微妙な兆しですら決して見逃すことのなかった英国の伝説の画商ジョゼフ・デュヴィーンは、「階段下の諜報(ちょうほう)活動」とでも呼ぶべき水面下の情報収集戦略を効果的に用いていた。より裕福な顧客については、その召使いたちにいわゆる〝袖の下〞をこっそり贈り、主人たちに関して役立つ情報を引き出していたのだ。この方法を用いたデュヴィーンは、気むずかしくて横暴なことでは悪名高い大収集家のモーリス・ド・ロッチルド男爵が、慢性の便秘に悩まされていることを知った。美術品を買うか否かは科学で判断できる問題ではなく、むしろ肝(きも)の問題だ。したがって男爵との商談を考える場合には、前もって部屋付きの近侍(きんじ)に電話をかけ、その朝に男爵の胃腸がしかるべく動いていたかを確認するのは実に賢明な行為だった。些細なことにもこんな具合に注意を払えるというところが、偉大な画商たちの特徴だ。

こうした画商たちの粘り強さと創意の豊かさには、まさに英雄的なところがある。そして彼らはまた開拓者でもあった。「征服者のように行動する男、評論家のように判断する男、使徒のように情熱をもつ男」という言葉は、フランス印象派の画家たちを擁護した画商ポール・デュラン= リュエルについて、美術評論家でコレクターでもあったアルセーヌ・アレクサンドルが情熱的に述べた言葉だ。一方、20世紀を代表する芸術家マルセル・デュシャンの画商に対する見方はもっと簡潔で、「アーティストの背中についたシラミだ」というものだった。

征服者なのか寄生虫なのか、あるいはその中間のどこかしらにいるのかはともかくとして、画商というものが存在しなければ、美術史はもっとずっと違ったものになっていたであろうし、またもっとずっと(文字通りの意味で、そして同時に比喩的な意味で)貧しいものになっていただろう。画商という職業のもつ面白みと危険性は、彼らが取引をしている美術品という商品がもつ特有の性質に由来するものなのだ。

美術品には、機能的な価値はごくわずかしかない。何か本当に差し迫った緊急事態が起きた場合には、アメリカのポップアートの巨匠ロイ・リキテンスタインの大きなカンヴァスの四つの角を四本の柱に水平につるし、日光や雨を避けるためのシェルターとして使うことはできるかもしれない。あるいは、20世紀の英国を代表する彫刻家ヘンリー・ムーアが作品制作に先だってつくる雛型のマケットを、ドア・ストッパーとして使うこともできるだろうか。私の友人のなかには、お湯の煮立った鍋にアスパラガスを立ててゆでようと思ったときに縛る紐が手許に見当たらず、近くにあったフランスの画家ベルナール・ビュフェの絵の額の裏から針金を拝借したという者がいる。だがこれは、美術品が精神的な糧をもたらすだけでなく、(間接的にではあるが)物質的な役にも立った稀有なる例だった。

もちろんこうした物質的な役割は、美術品が売られる本来の目的ではない――たとえ、それがビュフェであったとしてもだ。それどころか、美術品の価値というものは、数量でははかることの難しい領域にあり、美や質や稀少性といった概念によって左右されている。そしてこれが商品の価値に当惑するほどの弾力性をもたらしている。なぜならその価値を決定づける基準というものは、精神的で、知的で、そして美学的なものであり、またしばしば社会的地位や上昇志向とも混然と混ざり合っているからだ。というわけで美術品を売ることに携わる者たちは、ファンタジーが王位についている輝かしくも自由放任な領域に棲まうことになる。そこでは、ある文脈では10万ドルの価値だったものが翌日に別の文脈に置かれると、20万ドルの価値をもつこともありうる(あるいは、ひどくがっかりすることだが、ときにはたった5万ドルになることもある)。こうしたことはすべて、誰がその作品を売っているのか、そしてそのセールストークにどれぐらい魅力があるのか次第なのである。

画商とは、ファンタジーの調達人だ。ここで私はこのファンタジーを、「虚偽」という意味で言っているのではない。むしろここで意図しているのは、想像力の飛翔や精神的な高揚をもたらし、またきわめて有利な投資であることを効果的にちらつかせて人を刺激するという類いのファンタジーである。このファンタジーは画商にとっては、仕入れの際の購入価格と売却の際の販売価格(あるいは現代の婉曲的な言い方をすれば、貴重な作品の出所を見いだしたときの価格と、しかるべき場所にお収めしたときの価格)の幅、いわば「永遠の幸福をもたらす領域」にある。そしてこの両価格の間の金額の幅が広いほど、画商が感じる幸福感は大きくなる。19世紀フランスのロマン主義の巨匠ウジェーヌ・ドラクロワは、美術品の売却が成功を収める場合には常にファンタジー的な要素が介在していることを認め、画商を「神秘を売る金融家」と呼んでいた。人は誰もが、自分自身についての神話を生み出している。画商はとりわけこの神話づくりが得意で、合理的であるよりもむしろ情熱的である市場において、ファンタジーという魅惑的なブランドをつくって提供している。そしてファンタジーはまた、伝染するものでもある。ときおりそのファンタジーは、その売っている品物から売り手自身へと浸透する。彼は自らがつくった神話を信じ始めるのだ。実際のところ、最も大きな成功を収めた画商のなかには、自身の素晴らしさを極限まで確信していた者もいる。

美術品の取引は、人々がほしいとは思っているが、必要ではないものを買うように説得することだ。もちろんそれは、贅沢品を扱うすべての産業が直面している難問ではある。だが、美術品をほかのものから引き離しているのは、何か単なる技術を超えたものを売りこもうとしているということだ。画商が売りこんでいるのは、何か漠然とした、はかり知れない、だが無限の値打ちをもったものだ。すなわち芸術家の天賦の才能である。これは神秘的な成分であり、ルネサンス以来、芸術を理解するに際してそこに本来そなわっているものとされてきた。だが、最初にそれが何であるかが特定され、効果的に用いられるようになったのは、芸術家個人の感性を重視したロマン主義運動によってだった。そして芸術がそうした天才の問題として最も明確に感じられ始めた19世紀という時代が、画商たちが最も著しい活躍を見せ始めた時期と一致しているのは偶然ではない。なぜなら、天才とは、数量ではかることのできない付加価値を華々しくもたらしてくれるものだからだ。

「美術品の価格は、純粋で不合理な欲望の指標である。そして欲望ほど扱いにくいものはほかにない」と、美術評論家のロバート・ヒューズは書いている。ポスト印象派の画家ポール・セザンヌの最高傑作《赤いチョッキを着た少年》は、1958年、オークション会社のサザビーズで開かれたゴールドシュミット・コレクションのセールで記録破りの高価格をつけたが、のちにその購入者はアメリカの資産家で大コレクターのポール・メロンだったことが明らかになった。支払った額があまりに高額すぎたのではないかという質問に対する彼の答えは確信に満ちたものだった。「こんなふうに、絵の前に立つことができる。だったらお金がなんだというのです?」

確かに、金がなんだというのだろう? 偉大な芸術は、文字通り価格を超えたものとして認められてきた。それは信仰ともたとえられるものの延長にある。アートは、21世紀の社会にとって、新しい宗教なのだ。美術品を買うことは、宗教的な信仰のようなものだ。それは、信念のなせるわざをともなうものだ。素晴らしい美術品に支払われる額を客観的に分析することによって、そのプロセスを合理化しようとすることは、超自然的な宗教体験に科学的な根拠を適用するのと同じくらい無益なことだ。ポール・メロンが断言するように、それは意味がないことなのだ。世界的な富裕層のなかでもさらにトップリーグに位置する重要かつ評判の高い大立て者によって断言された「金なんて意味がない」という言葉は、画商たちにとって、最高傑作の価格を自分たちが設定することを正当化する際の素晴らしい弁明となっていた。美術市場を研究している英国の歴史家ジェラルド・ライトリンガーが述べていたように、「純粋な天才にどのような価値を付すかは、利用可能な流動資本がいくらあるかによってのみ制限される」のだ。「こんなふうに、絵の前に立つことができる。だったらお金がなんだというのです?」。これはサザビーズやクリスティーズが、オークション・カタログに掲載するすべての傑作の横に、セール前の予想落札価格(エステメート)のかわりに印刷してもいい引用文だろう。

美術品の取引の歴史は、美術市場の歴史とは異なる。美術品取引にとって鍵となるのは、そしてその最も重要な主導者たちの歴史にとって鍵となるのは、美術品を商う画商や美術商の個性である。それこそが本書のテーマだ。美術品を売ることに対して自身の想像力と創意工夫と、そして説得力の限りを捧げた一群の魅力的な男たち(そして女たち)について研究することだ。美術品取引の歴史はまた、コレクターたちの収集の歴史とも異なるものである。だが、コレクターたちの収集の歴史についてもそれなりの認識がなければ、美術品取引の歴史を検討することはできない。コレクターたちは画商たちの顧客だ。画商が直面する難題の数々や、その難題に応えるために画商たちが工夫してきた手法を理解するためには、彼らが美術品を提供している相手がどのような理由や動機をもっているのかを理解することが必要だ。主に投資を目的としているコレクターもいれば、知的かつ美学的なものに一番の価値をおくコレクターもいる。同じ基準が、画商を定義する場合にも存在する。一方には金のための商人がおり、もう一方には本来は商売などで手を汚したくはまったくないのだが、自身の収集のための資金が必要だから商いに手を出す学者タイプの人々がいる。画商はすべて、この両者を結ぶライン上のどこかの位置に立っている。それから、(物故の芸術家によって生み出された)古い美術品を扱う画商と、同時代を生きるアーティストを売り出し、その作品を扱う画商との間にも違いがある。それは、前述した画商デュヴィーンと、二十世紀初頭にピカソらの前衛的なキュビスム(立体主義)の作品を扱った画商ダニエル= アンリ・カーンワイラーや、あるいはアメリカのポップアートを売り出したレオ・カステリの間にある違いだ。

画商は、コレクターが買う作品にとれほどの影響力をもち、その結果、その同時代の人々の趣味にどれぐらい影響を与えているのだろうか? そして画商は、画家が実際に描くものに対して、どれほどの影響を及ぼしているのだろうか? あるアーティストやある芸術運動をプロモートすることにおいて、美術史、そしてとりわけ近現代の美術史は、画商たちによってどれぐらい左右されてきたのだろうか? 本書は、こうした疑問に答えようとするものだ。執筆に際しては、美術品の取引に携わるこの職業の発展に最も重要な貢献をしてきた画商たちにテーマを絞って掘り下げようと努めたが、この領域の研究においては回避不可能な省略や、強調の仕方の不手際があるだろうことを前もってお詫びする。ここで取り扱う人々は、主に絵画を扱う画商である。そして私は美術界の私自身の同僚たちと良好な関係を維持することを尊重しているがゆえに、現存する画商について書くことはここでは可能な限り避けている。しかし、こうしたことすべてにもかかわらず、これから記す美術品取引の展開についての所見が、美術史に新たな角度から光を投げかけるであろうことを希望する。

(このつづきは、本編でお楽しみ下さい)

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。