はじめに

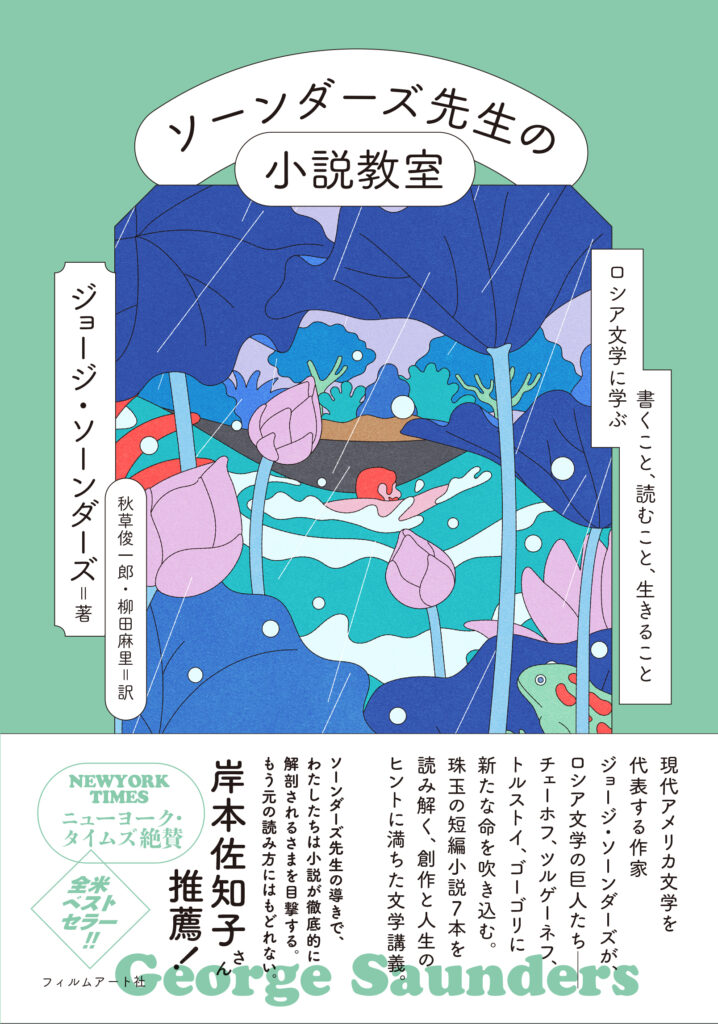

ここ二十年間、シラキュース大学で短編小説の授業を受けもってきた。十九世紀ロシアの短編を、英訳を使って教えるのだ。学生にはアメリカ最良の若手作家もいる(六、七百人の希望者の中から毎年六人、新しい学生を選ぶのだ)。学生はすでにすばらしいところにいる。そこから三年をかけて、学生が「イコンの場所」(と私が呼ぶもの)に辿りつけるよう私たちは手助けする。その場所では、自分にしか書けない小説を、自分を自分たらしめているもの──強さ、弱さ、執着心、個性といった一切合切──を駆使して書くのだ。このレベルでは、よく書けることは前提になる。ゴールは、学生が堂々と、そして活き活きと、自分らしく書くためのスキルを修得する一助になることだ。

このロシアの短編小説の授業では、短編という形式の物理法則を理解するため(たとえば「これっていったいどうなっているの?」と考えたり)、一握りのロシアの大作家たちがそれをどう使っているかを見てみる。私はときおり冗談で(なかば本気で)盗めるものを探すために読むんだ、と言っている。

数年前、授業のあとで(そうだな、描写するなら、チョークの粉が秋風に漂い、旧式の暖房機が隅でガチャガチャ音を立て、マーチングバンドが練習しているのが遠くから聞こえる)、人生最良の瞬間──自分が世界になにか価値のあるものを提示できていると実感できた瞬間──のいくらかは、このロシア短編小説の授業に費やしているときだったと悟った。そこで教えている短編小説は常に仕事の傍らにあって、私が自作を測る上での高いハードルになっている(ロシアの短編小説が私の心を動かし、私を変えたように、私は自分の短編小説がだれかの心を動かし、変えてほしいと思っている)。こうして年月が経ったあとでは、小説のテキストは昔馴染みの友人のように感じられる──授業を教えるときはいつも、友人をすぐれた若手作家の新グループに紹介するような心地なのだ。

それで私はこの本を書くことにした──学生と私が長年かけてともに発見してきたものの一部を文章に起こすことで授業の一端をお見せできればと思ったのだ。

実際の授業では半期で三十本の短編小説を読む(毎回二、三本)。だが、この本の目的に鑑みて七本に絞った。私が選んだ短編は多士済々のロシア作家の全貌を紹介するようなものではないし(チェーホフ、ツルゲーネフ、トルストイ、ゴーゴリだけ)、それらの作家の最良の作品ですらないかもしれない。これらは私が好きで、長年格別教えやすいと思ってきた七本の作品というだけだ。私のゴールが読書家ならざる人を短編小説の虜にすることならば、これらの作品は私が推薦する小説に入る。これらの作品は──私の考えでは──短編小説という形式の絶頂期に書かれた傑作だ。だが、その傑作度合いはみな同じというわけではない。ある種の傷が認められるにもかかわらず傑作だというものもある。その傷がゆえに傑作だというものもある。なかにはいささか説明が必要なものもある(よろこんで説明させてもらう)。私が本当に話したいことは短編小説という形式そのものについてなのであり、これらの作品はその目的によくかなっているのだ──簡潔で、明晰で、本質的なのだ。

若手作家がこの時期のロシアの短編小説を読むのは、若手作曲家がバッハを学ぶようなものだ。短編小説という形式の根本原理がみな揃っている。物語はシンプルだが琴線に触れてくる。そこで起こっていることから目が離せない。それらは異議を申し立て、敵意を煽り、憤慨させるために書かれた。そして──遠回しには──慰みを与えるために書かれてもいる。

ひとたび小説を読みはじめれば──作品のほとんどの部分は静かで、内向きで、非政治的なので──こうした意見は奇妙に映るかもしれない。しかし、これは抵抗の文学なのだ──抑圧の強い文化において進歩的な改革派が書いたのだ。政治色を出せば追放、投獄、処刑につながりかねない時代に、絶え間ない検閲の恐怖のもとで書かれたのだ。小説における抵抗は静かで、迂遠なもので、おそらくは史上もっとも過激な理念に由来するものだ。つまりは、あらゆる人間は注目に値し、宇宙のあらゆる善悪の起源は、たったひとりの、ごくごくつまらない人間とその心の動きを観察することでわかるかもしれないという。

私はコロラド鉱山学校の工学部の出なので、小説に出会ったのは遅く、小説の目的についてある種特殊な理解をした。ある夏、強烈な体験をした。夜、ジョン・スタインベックの『怒りの葡萄』を読んでいたときのことだ。場所は、テキサス州アマリロの両親の家の前の私道に停めた、古いRV車の中だった。連日、油田で下っ端の荷物もちとして日がな一日働いたあとのことだった。同僚の中には、草原のど真ん中で定期的にハイになり、ラジオMCのものまねの「アマリロのみなさん、こちらWVORラジオです!」を突然大声でわめきちらすベトナム帰還兵や、毎朝、職場の作業場まで乗っていくバンの中で、前夜に自分と自分の「女」が試みた新たな変態行為についての情報を話してくれる釈放されたての前科もちなんかがいて、そのイメージが──哀しいことに──以来ずっと頭にこびりついている。

そんな一日の終わりにスタインベックを読むと、小説はまさに息づいていた。そう、私はまさに小説と地続きの世界で働いていた。場所は同じアメリカ、数十年後。私はくたびれ、トム・ジョードもくたびれていた。私は巨大な富の力によって酷使されていると感じていたし、ケイシー師もそう思っていた。資本主義の巨獣が、私と新しく知りあった仲間たちを押しつぶそうとしていた。それはまさに一九三〇年代にオクラホマ州の農業労働者たちを押しつぶしたもので、それでオーキーたちは同じ回廊地帯を抜けてカリフォルニアに向かったのだ。私たちはどちらも資本主義の生んだ出来損ないの廃棄物であり、ビジネスに必要不可欠なコストというわけだった。つまり、スタインベックは私がいる世界を書いていたのだった。彼は私がいま辿りついたのと同じ疑問に辿りついていて、それがのっぴきならないものと感じていた。そして私も同じく、それがのっぴきならないものと感じだしていた。

その数年後に見つけたロシア人たちも、同じような作用を私におよぼした。どうも彼らは、小説をごてごてと飾りたてたものとしてではなく、生きるために欠かせない、倫理・道徳的な道具と見ていたようだ。彼らの作品を読むと、それまでの自分ではいられない。世界はいままでとはちがう、より深い話を語っているように感じられる。その話のなかで自分は、なにかしらの役目をもち、責任を負っているのかもしれない。

おそらくはお気づきのとおり、私たちは劣化した時代に暮らしている──あまりにも速やかに拡散する、軽薄で、浅薄で、偏った情報の洪水に曝されている。私たちがこれから時間を過ごすことになる領域は、偉大な(二十世紀の)ロシアの短編小説家の巨匠イサーク・バーベリが「どんなに頑丈な鉄であっても、時宜をえた句点ほどには冷たく人の心に食い入りはしない」と言った場所なのだ*。私たちが入っていくのは、ある目的をかなえるため綿密に組みあげられた七つの世界の模型なのであり、その目的とは現在ではまるごと是認されるようなものではないかもしれないが、作者らが当時芸術の目標と暗に見なしていたものなのだ。つまり、以下の大きな疑問を問うことだ。ここでどうやってやり過ごせばいいのだろう? なにを為すためにここに配されたのだろう? なにに価値を置くべきか? とにかく真実とはなにか、そしてどうしたらそれがわかるのか? 一方がありとあらゆるものをもち、もう一方がなにももっていないという状況で、どうして平穏を得ることができるだろう? 互いに愛しあうように求められていそうなのに、最終的には酷く離れ離れになってしまうと決まっているこの世界で、どうしてよろこびを感じて生きていけるだろう?

(ううむ、なんとも愉快な、ロシア的な大疑問だ。)

小説がこうした疑問を問うためには、こちらがまず小説を読み終わらなくてはならない。小説は私たちを引きずりこみ、先へ先へと歩を進ませる。そう、本書の主たる狙いは分析である。小説がこちらを引っぱりこみ、頁を繰らせ、あたたかさを感じさせるのなら、いかな手段が駆使されているのだろう? 私は批評家でも文学史家でもロシア文学の専門家でもなんでもない。私の作家人生の目的は、読者が巻を措く能わずという感動的な小説を書く術を学ぶことにある。私は自分のことを学者というよりは喜劇俳優だと思っている。私の教授法は学術的なもの(「この文脈で復活は、ロシアの時代精神では目下の関心事だった政治革命のメタファーである」とか)というよりは、技法的なものだ(たとえば「なぜ村に二度も帰ってくる必要があったのか?」とか)。

私が提示する基本のドリルは以下のようなものだ。小説を読み、それから自分がいま感じたことを思いかえしてみる。とくに心を動かされた場所はあるだろうか? つっかかったり、よくわからなかった箇所があるだろうか? 涙を流したり、いらいらしたり、なにか思いついたりした瞬間があっただろうか? 小説について、納得がいかないことがあればなんでもどうぞ。どんな回答でもかまわない。あなた(わが心優しき勇者である読者)が感じたのなら、それはありだ。わからないことは口に出してみる価値がある。退屈したり、いらついたりしたら、それも重要な手がかりだ。あなたの感想を文学的な言葉で飾り立てたり、「テーマ」だか「プロット」だか「キャラクター造型」だかそんなので言いあらわす必要はない。

もちろん、小説はロシア語で書かれている。本書に収録した英訳は私が一番気にいっているものか、場合によってはずっと前にはじめて入手して以来ずっと教えているものだ。私はロシア語を読めも話せもしないから、翻訳が原文に忠実かどうかの保証はできない(とはいえ本書が進むにつれその点についても少し考えてみるが)。私の方法は、原文のロシア語のもつ魔法とロシアの読者が感じるニュアンスが失われていることは念頭に置きつつ、もともと英語で書かれたものであるかのように短編にアプローチするというものだ。原文のもつよろこびに欠けた英語で読んでみたとしても、これらの作品には学ぶべき世界がある。私がいっしょに問うてほしいのは主に次のことだ。なにを感じたのか? そしてどこで感じたのか?(筋の通った知的営みというものはみな、噓のないリアクションからはじまる。)

あなたが小説を読み終わったら、私は自分の考えをまとめた文章を提示する。そこで私は順を追って自分の反応を示し、小説についての意見を述べ、どうしてそこでそう感じたかについて技術的な説明を加える。

ここで言っておかねばならないのは、私の文章は対応する小説を読んでいなければあまり意味がないということだ。私は自分の文章を、小説を読み終えたばかりでまだ感想がうずまいている人に目がけて投げてみたわけだ。これは私にとっては、普段より技術色の濃い内容の、新しいタイプの文章だった。もちろん自分の文章を楽しんでもらいたいと思っているが、書いているあいだ「ワークブック」という言葉が浮かんでいた。これは一仕事、ときに大仕事になるが、最初に一読したときよりも小説に深く入り込もうという気もちがあれば、ともにこなしていけるだろう。

つまり言いたいのは、この小説とじっくり取り組めば、自作に取り組んでいるときよりも、小説についてよくわかるようになるということである。小説とのそのような密な、(こう言ってよければ)無理やりな出会いは、書くということの現実のかなりの部分を占める、瞬間瞬間の筆のすべりやとっさに出てくるものについて教えてくれるだろう。

そう、この本は作家のための本であるのと同時に、読者のための本でもある(そうだといいと思っている)。

この十年間、私は世界中で朗読会や講演をし、何千人も熱心な読者に会う機会に恵まれた。読者の文学への情熱(フロアからの質問、サイン会のテーブルでのおしゃべり、ブッククラブでの会話によくあらわれている)は、世界には善意のための広大な地下ネットワークが存在するのだと私に信じさせるに足るものだった。そのネットワークは読書を生活の中心に据える人々からなっている。なぜなら彼らは経験上、読書をすればより心の広い、おおらかな人間になれ、人生はより意義深いものになると知っているからだ。

この本を書いているとき、浮かんできたのは彼らの顔だった。彼らが私の作品を受けいれ、文学への探求心をもちつづけ、それを信じてくれたから、私もここで少しだけバットを思いきりよく振ることができるような気がしたのだ。必要に応じて技術的な側面を論じたり、オタク的に論じたり、率直に論じたりして、創作のプロセスが実際にどういったものかを探求しようとした。

読むことの研究とは、頭の働きの研究である。ある主張が真実か、どうやって判断するのか。住む時代も場所もちがう他人の(つまり作者の)頭との関係においてどう振るまうのか。ここでやろうとすることは、本質的には、自分たちが本を読んでいるところの観察である(いまこうして本を読んでいるとき、どう感じるのかを再構成しようという)。なぜそんなことをしたいのだろう? そう、小説を読むときに働く頭の部分は、世界を読むときに働く部分でもある。私たちを欺きもするが、正確さを期すよう訓練もできる。使われなくなってしまうこともあれば、怠惰や暴力、目先の利益を求める力に私たちを染めてしまいもする。だが私たちを生に立ちかえらせ、より潑剌として好奇心旺盛で、目ざとい現実の読者に変えることもできる。

本書を通じて、私は小説について考えるうえでのモデルをいくつか提示する。そのどれも「正解」だとか必要十分だったりするものではない。これは、一種の観測気球のようなものだと思ってほしい(「ある小説をこう考えてみたらどうだろうか? それは役に立ちそうか?」)。モデルにぐっとくれば、使えばいい。そうでないなら、無視すればいい。仏教では人にものを教えることを「月を指ゆびさせば指を認む」と言う。月(悟り)が大事なもので、指はそれを指しているものなのだが、指と月を混同してはならないのだ。作家である私たちがいつの日か書きたいと思っている小説とは、自分が好きで、気もちよく入っていけた小説に似た小説であり、つまるところいわゆる「現実」よりもリアルに感じられる小説だ。その私たちにとって目標(「月」)とは、そういう小説を書けるかもしれないという心のありようを手に入れることなのだ。ワークショップの話や小説理論、金言めいて、賢さかしらで、創作奨励的なスローガンもみな、そんな心のありようを目ざして月を指している指に過ぎないのだ。私たちが指を受けいれるかどうかの基準は「役に立つかどうか?」だ。

私はそんな精神でこの本を書いた。

*〔訳注〕イサーク・バーベリ「ギイ・ド・モーパッサン」『オデッサ物語』中村唯史訳、群像社、一九九五年、一五二頁より、一部改変を施して引用。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。