序

若いころ、熱心に読んだ本の一冊に『友よ映画よ、わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』がある。1964年からパリに滞在し、『カイエ・デュ・シネマ』同人となった山田宏一による、ヌーヴェル・ヴァーグの映画人との交友記である。私はここに描かれたパリのシネフィルたちに憧れたからこそ、フランス語の勉強をし、パリに留学することを目指したと思う。だが、私にとって重要だったのは、けっしてこれが友情の書だからではない。むしろその逆である。

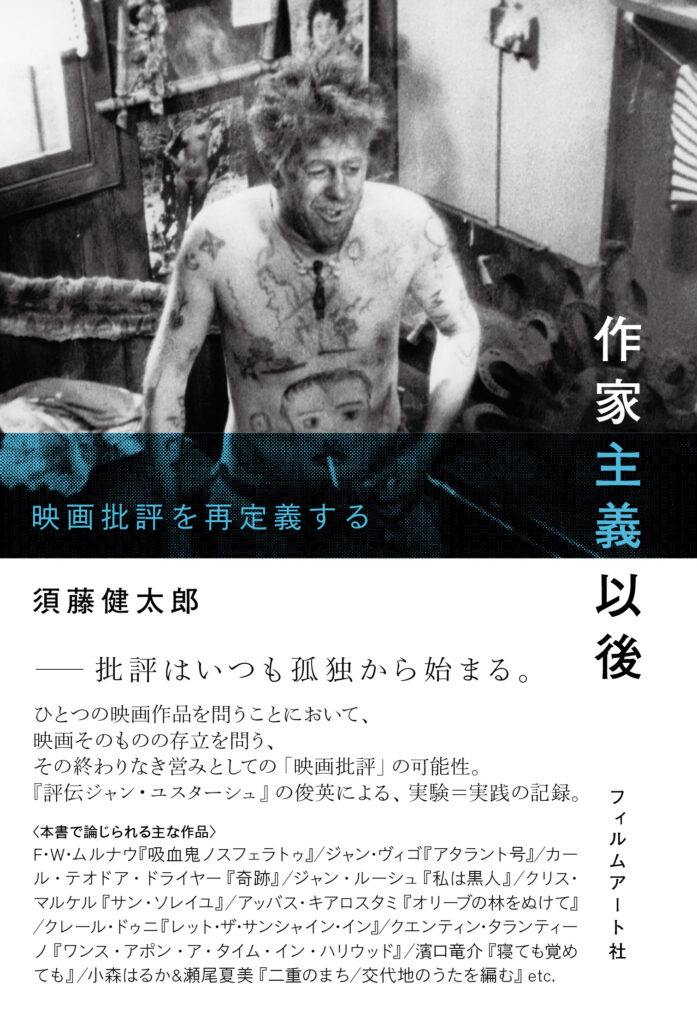

最後の一文を嚙みしめるように何度も読んだものだ。「さらば、友よ。さらば、映画よ」。68年5月の動乱のなか、山田宏一はこれまで仲良くしていた友人の輪の中に自分がいないことにふと気付く。自分はやはり日本人でしかなかった。「私」は「彼ら」の一員ではない。それは映画に決別を告げるほどつらい経験だった。しかし、このとき心を襲った「なんとも言えないさびしさ」こそが出発点となり、その後の旺盛な批評活動を支えていくのである。批評はいつも孤独から始まる。この本を通して得た教訓は、秘かな信条となった。

それからしばらく経って、私はパリで学生生活を送ることになった。いろいろな人に出会い、いろいろな話を聞く幸運に恵まれながらも、つねに孤独でいることを忘れたことはなかった。思うようにいかない外国語で博士論文を最後まで書き上げるには、距離の存在を意識しつづける必要があった。限られた語彙と構文でなんとかして作り上げた文体は、自分を世界にかろうじて繫ぎとめるあるかなきかの関係を探ろうとした、その結果として生み出されたものだった。2016年に博士論文が受理されると、私は凝り固まってしまった自分の言葉を少しずつ解きほぐしていくように、ふたたび日本語で書き始めた。

それは一方で、博士論文を江湖に問うべく日本語に改稿する作業となり、『評伝ジャン・ユスターシュ』として結実した。また他方で、徐々に原稿や講演を依頼されるようになり、私はそうした求めに応じてそのつど即興的に言葉を紡ぐことの楽しさに目覚めていった。もちろん以前から書きたいと思っていた内容を発表できることもあるが、あまり詳しくない題材や作家や作品について頼まれることもある。ときには何も考えが浮かばず途方に暮れることもあり、必要な文献がすぐに手に入らないこともある。しかし、書くとは、つねに限られた条件と制約を受け入れることでしかないはずだった。そのときどきの思いつきを限りある時間の中で展開させることに賭けてみよう、私はしだいにそう考えるようになった。そうすることでもっと自分の関心を開いていくことができる、言葉が言葉として踊り出すにまかせることができるはずだ。本書はそのようにして映画批評に挑戦した記録である。個々の文章は本来自発的に書かれたものではないといっても、それらをまとめる必要性を感じたのは私である。その意味で、これはいたって個人的な書物である。

*

ここには2017年から2023年半ばにかけて発表した文章が収められている。それぞれ別個の機会に、まったく何の連関もないままに考えられたものだが、ここでは以下のように五つの章に分けることである一定のまとまりを与えることにした。あらかじめ簡単に説明しておきたい。

Ⅰ 映画の再定義

作品の制作には、その作品の存立を可能にする何かしらの発明がかならず伴っている。映画作品は――意識的もしくは無意識的に――つねに自分の依って立つ基盤を作品内に示している。個々の作品の中では、いわばそのつど映画が定義し直されている。映画のアレゴリーが作中に配されたジャン・ヴィゴ『アタラント号』(1934)からモンタージュの形象化を試みるデヴィッド・ロウリー『ア・ゴースト・ストーリー』(2017)まで、映画形式を軽やかに再発明するアッバス・キアロスタミ『オリーブの林をぬけて』(1994)から想像と活劇とを入り組ませる万田邦敏『愛のまなざしを』(2021)まで、ここで論じられる作品はいずれも映画による映画の再定義の提案であり、各文章はそれぞれの提案を言語化することを試みている。もし本書全体を貫く問題意識があるとすれば、それはこの冒頭の章に集約されている。最後に美術史家エリー・フォールの映画論を現在の視点から読み直した論考を置いたが、それはこの章に理論的な背景を与えるためである。

Ⅱ 細部への着目/Ⅲ 映画史の中で

第一章に提示された問題意識は続く第二章、第三章にも通底しているが、ここでは論述のあり方として、大きく二つのアプローチを区別している。「Ⅱ 細部への着目」では、濱口竜介『寝ても覚めても』(2018)の一人の登場人物に関する疑問について論じたものや、クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)のタイトルの意味だけを考えたものなど、取りあげるまでもないような細部から作品の輪郭を描き出す文章を集めている。他方、「Ⅲ 映画史の中で」では、それぞれの作品を超えたより大きな歴史の流れが強く意識されている。F・W・ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922)を1979年にリメイクしたヴェルナー・ヘルツォークの試みを取り上げ、映画史における継承や更新の問題に焦点が当てられる場合もあれば、ジャン゠リュック・ゴダールが同時代のドキュメンタリーの潮流をいかに受容したかを考察した論考「ゴダールとシネマ゠ヴェリテ」のように、映画史上の出来事を再考する場合もある。

Ⅳ 映画時評の方へ

ここには2021年夏〜2023年夏までの約二年間の劇場公開作(外国映画、計164本)の短評が集められている。『キネマ旬報』誌で担当した外国映画レビュー(通称「星取レビュー」)を再構成したものだが、評価の点数として機能する星の数を削除し、作品の公開日の順に月ごとにレビューだけを並べている。星取レビューから星を取り去れば、もともとあった遊戯性がなくなって面白みに欠ける。また星取レビューはそもそも三人の論者からなるクロスレビューであって、単独で読まれるものではない。しかし、こうして装飾が取り払われたこの寸評の連なりこそが自分の現在地を示している。書き手が現在の流れに身を任せて即興的に思考していくのが批評の本来的なあり方と思うからである。

Ⅴ ジャン・ユスターシュとその仲間たち

本書には主として作品評を集めたが、掉尾を飾るのは一人の映画作家とその周辺をめぐる言葉である。2023年、ジャン・ユスターシュの全作がついに4Kデジタルリマスターされ、世界中でレトロスペクティヴが開催されている。新しい観客たちのことを思いながら、この章を最後にもうけることにした。

これら五つの区分はもちろん厳密なものではない。異なる章に属する文章同士が呼応することもあるだろう。通読したときにある流れが生まれることを意識して文章を配置したが、この本の性質上、そもそもすべてを読む必要があるわけではない。各自の関心にしたがって、好きな箇所から読んでもらえれば幸いである。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。