イントロダクション

「最も回復力のある寄生虫は? バクテリア? ウイルス? 回虫? 違う、アイデアだ。回復力があり……感染力が強い。一旦アイデアが脳内に巣食うと、根絶はまず不可能だ」

――コブ(『インセプション』)

クリストファー・ノーランは不可解だ。そして、その「不可解さ」こそが、彼の好むやり方である。25年間、12作の映画を通してノーランは、驚くほど独創性に満ちたジャンル作品を生み出すことにより、ハリウッドの法則に逆らってきた。彼の作品は、複雑極まりない展開や難解な設定を嬉々として観客に突きつけ、できるだけ幅広い層にアピールしたいと願う映画スタジオの基本理念を揺るがす。なのに、「幅広い層にアピールする」という部分も、ノーランはやってのけてしまう。映画館側は、ノーランの次なる監督作の可能性で頭がいっぱいだ。新作がどのような類いのものであろうと構わないのだ。

ノーランは決して、勝利を得るためにひとまず折れる――迎合や譲歩をする――タイプではない。彼は観客を信じている。自分がスクリーンに投じる壮大な試練の旅に、観客なら立ち向かえるはずだ、と。(いろいろな人々がいる中で、彼の作品を待望し、挑んでやろうという)最大公約数的な観客の存在を信じているのだ。

別の言い方をしてみよう。ノーランは不可能なことを成してきた――個人的かつ独創的で、大概の場合、素晴らしい、見事に一貫したスタイルを、映画スタジオシステムの「内側で」ずっと追い求めている。あるいはもっとシンプルに表現するなら、彼は決して妥協をしない。声を荒らげる必要もなく、冷静かつ慎重で、何よりも威厳のあるアプローチで「ハリウッド」に対処してきたのだ。芸術表現の道を必死に掻き分けて進んできた他の監督たちの壮大な歴史とは、大違いである。では、彼に反論する者などいるのだろうか? もしかしたら、自身の映画で本当は何が起こっているのかを正確に知っている人物は、それを作ったノーランだけなのかもしれない。

本書のためにこの映画監督の基本的な説明をまとめるだけでも、将来期待の物書きの前に、難題という壁を作り上げることになってしまう。彼をカテゴリーにきちんと当てはめるのは容易ではない。国籍さえも、だ。イギリス人の父とアメリカ人の母のもとに生まれ、両国の国籍をもつ彼は、正確には、イギリス人ともアメリカ人とも言えない。成長期は、英国の寄宿学校の古風な習慣と、アメリカはシカゴの実家の自由さを行き来しながら過ごしている。(彼の映画の中だけではなく)当の本人が、「時間帯」の移動を経験してきたわけだ。芸術家と科学者、エンターテイナーと工作員、一匹狼とクールなセレブのひとり、それぞれのグループを股にかけるノーランは、新ミレニアム千年紀が到来した2000年以降のハリウッドを代表する監督ではあるが、大勢の同世代映画人からは一線を画す存在である。

目立ちたがらないイコン的存在――2018年のカンヌ国際映画祭でカメラの前に立つクリストファー・ノーラン

ノーランの同輩として分類される、スティーヴン・ソダーバーグ、デヴィッド・フィンチャー、ダーレン・アロノフスキー、キャスリン・ビグロー、そしてウォシャウスキー姉妹といった、1990年代に大きな評価を得たシリアス派で、用意周到に己のビジョンを映像化してきた監督たちと比較しても、彼をめぐる大きなミステリーは、その人気ぶりだろう。

もちろん、「ダークナイト・トリロジー」と言われる『バットマン ビギンズ』(2005)、『ダークナイト』(2008)、『ダークナイト ライジング』(2012)の「バットマン」3部作は、彼のこれまでのキャリアで成し遂げた重要な業績だ。3作とも、コミックブックが原作の映画らしい一般大衆向けの体裁を取りつつ、全編がずっしりとした重厚感に満ちていた。ハリウッドでは、アメコミの実写化映画にやり過ぎかと思うほどのアクション、あるいは爆発などの視覚効果を盛り込むのが習慣となっているが、ノーランはそれには従わず、スーパーヒーローとスーパーヴィラン〔超人的な能力をもつ悪役〕たちが、現実世界からどのように生まれたのかを追求したいと考えたのだ。彼は、大予算の超大作映画の領域に足を踏み入れても、己のアイデンティティを埋没させることすらなかった。それどころか、映画業界全体を再定義してしまう。

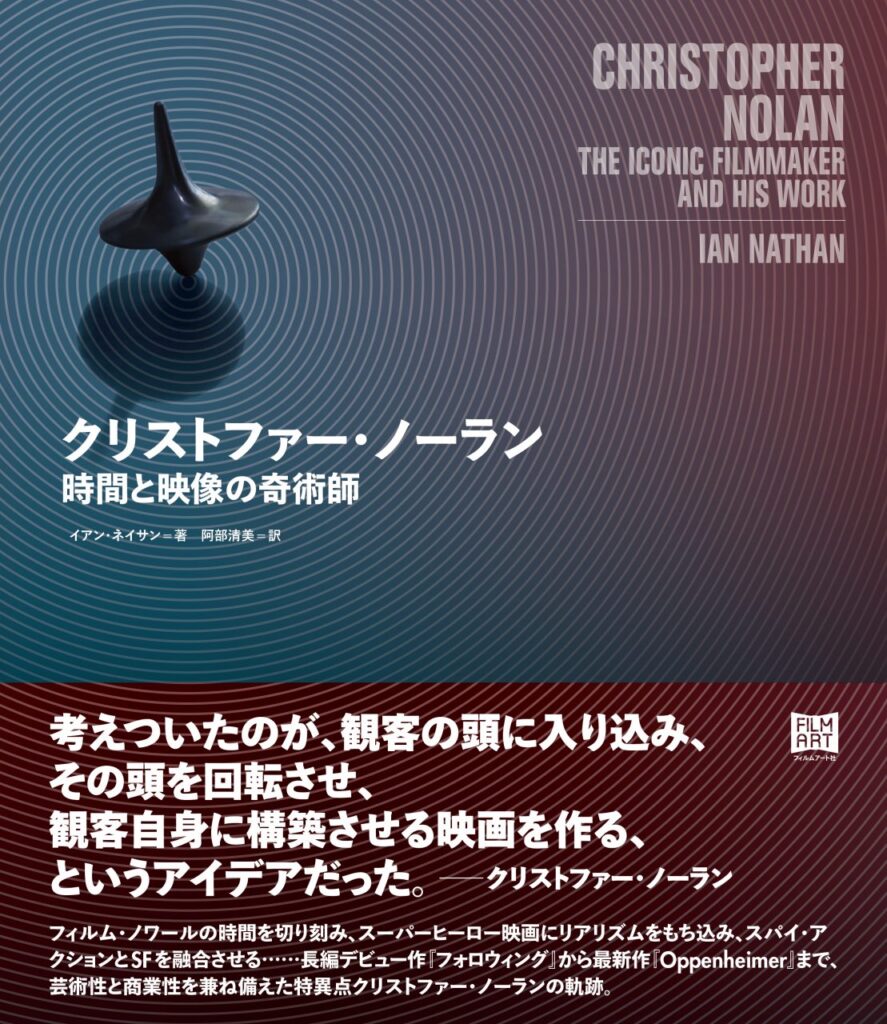

ノーランが仕掛ける謎の裏側にある真実――『メメント』(2000)の核となる記憶、『インセプション』(2010)のラストに出てくる回転するコマ、『TENET テネット』(2020)で正確に何が起こっているのかなど――を本人に問い詰めてみても、彼は口を固く閉ざすだけ。彼の微笑みは、まるでモナ・リザのそれだ。謎を謎のままにしておくのが何よりも大切で、答えを知らないことにこそ喜びがあると主張する。我々は、彼が答えを知っていると信じるしかない。しかし、ここに、とんでもなく楽しい矛盾が存在する。ノーラン作品の多くのキャラクターがそうであるように、我々も真実を見出そうと駆り立てられるのだ。「頼むから、映画館の座席に座って黙って観ていてくれ」と言わんばかりに彼が自作をスクリーンに投じている間でも、観客である我々は、ノーラン・ワールドの迷宮さながらのプロット(実際に迷宮が登場する場合が多い)の解読に挑戦し、胸を躍らせる。インターネット上では、熱心な「ノーラノロジスト(ノーラン学者)」らによる、グラフや図表、哲学や科学の難解な領域に対する参考資料、広範囲にわたる解説が急増中だ。この監督が何年もかけて入念に脚本を練っているのなら、ノーランが作り上げたものを解き明かすのには、同等の歳月がかかることになる。

次々と新たな層が露呈する幾重にも構築された階層ワールド、偏執狂的欲求の増幅と複雑に絡み合う陰謀論、もっともっと貪欲に何かを知ろうとする果てしなき衝動。そんなデジタル時代の映画監督が、まさにノーランだ。

しかもそれらは、ノーラン作品の見た目、サウンド、さらには質感についても当てはまる。彼は映画を「没入体験」だと捉え、観客が巨大スクリーンに映し出される世界に取り込まれて逃げ出せなくなるように、大のお気に入りのIMAXカメラで撮影することが多い。とはいえ彼は、伝統主義者でもある。セルロイドフィルム、映画館での上映、デジタルでの解決より人の手で作り出すエフェクトの選択といった昔ながらのやり方を手放さない。現実をひっくり返すのに、ノーランはとてつもないセットを建てる。物語の世界に直に触れた役者たちから素晴らしい演技を引き出せるのも、街路で画期的な臨場感あふれるスタントが可能なのも、そうしたセットのおかげなのだ。

ノーランは、過去に受けたインスピレーションを誇らしげに自分の作品に纏わせる。映画界の巨匠らが、彼に手本を見せ、進むべき道を示してきた。フリッツ・ラングの革命的精神、スタンリー・キューブリックの知的な厳格さ、リドリー・スコットの精密な視覚言語、スティーヴン・スピルバーグの胸躍らせるストーリーテリング術、マイケル・マンの催眠術のようなモダニズム。ノーランの創作意欲を刺激してきたのは、何も映画監督だけではない。他にもたくさん存在する。いかなる映画も、映画史という歴史のタペストリーに彩りを添えるわけだが、とりわけジャンル映画に彼は魅力を見出した。フィルム・ノワール、SF、コミック、時代物といったジャンルを融合させ、彼は新たなジャンル――我々が「ノーラニスク」と呼ぶもの――を創造する。完璧に定義するのは不可能であるにもかかわらず、彼の作品の視覚言語、映像の質感、そしてサウンドに触れるなり、「紛れもなく、これぞノーラニスクだ」とわかるのだ。サウンドは、映画全体を俯瞰的に捉える彼の全体論的なアプローチにとって非常に大切な要素であり、音楽が音響効果と映像に絡み合うことで、緊張感と高揚感の両方が生み出される。

手本となった人物─映画界の伝説的存在であるスタンリー・キューブリック(左/1972年の『時計じかけのオレンジ』の撮影時)とスティーヴン・スピルバーグ(右/1977年の『未知との遭遇』の撮影時)は、クリストファー・ノーランの映画観を方向づけるのに大きな影響を与えた

チャールズ・ディケンズから、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、レイモンド・チャンドラー、グラハム・スウィフト、カール・セーガンまで、世界を違った視点で捉え、長く愛され続けている小説家たちも、ノーランの発想力の源だ。さらに彼は、ノーベル物理学賞を受賞した理論物理学者のキップ・ソーンなどの科学者たちの力を借りて宇宙の性質を学び、宇宙の法則に従って己の想像力をさらなる高みへと確実に飛躍させようとする。

本書は、監督作ごとに、ノーラン・ワールド――インスピレーション、熱意、飽くなき挑戦の連続である撮影法、そして成功への軌跡――を解説し、彼が編み出す物語に秘められた核心に迫っていくという構成だ。ゆえに、映画のネタバレがあることを警告すべきなのだが、実は、ノーラン作品のネタばらし自体が不可能に近いと言っても過言ではない。というのも、映画で何が起きるかを説明することでさえ、本書の著者兼、彼の映画の暗号解読者である私に、他の映画監督作品ではあり得ない難題を突きつけてくるからだ。

基本的に、彼の作品はどれも、「知覚と時間の探求」であるという点で共通しており、キャラクターの主観的な問いかけ、あるいは観客が主観的に物語を見て抱く疑問――最終的に我々は何を現実として受け入れるのか?――に熱量が割かれ、ストーリー展開がその方向に引き寄せられていく。ノーランは、我々が文明と呼ぶものの表面下を覗き込み、この世界を駆動させている秘密の機械の場所を突き止めようとしているのだ。そして目を凝らせば凝らすほど、彼の作品がある程度、映画の本質─このメディアが、『メメント』や『インソムニア』(2002)の実存的な不安、『インセプション』の夢の世界、『ダンケルク』(2017)の膨張する恐怖を表現するために、どう構成されるのか─について触れていることがわかるだろう。ノーランの妻であり、プロデューサーでもあるエマ・トーマス、彼の弟で脚本家のジョナサン・ノーラン、撮影監督のウォーリー・フィスターやホイテ・ヴァン・ホイテマ、プロダクションデザイナー(美術監督)のネイサン・クロウリー、作曲家のハンス・ジマー、そして、ノーラン監督作の多くに出演しているマイケル・ケインに代表される常連の俳優たちといった熱心な協力者とともに、彼は、我々がてっきり「これが映画のストーリーテリングだ」と考えているものを改革してきた。

カメラ越しに世界を見つめ、探索する─『TENET テネット』のオペラハウスでのシークエンスでIMAXショットの準備をするノーラン

私はノーランに会ったことがある。几帳面なまでに礼儀正しく、話し上手で、立派な身なりの彼は、見せかけではなく、偉ぶったものでもなく、シンプルに彼の人となりを語る知的なオーラを纏っていた。構想過程にある企画からでも、完成したらどれだけ素晴らしい映画になるのかと想像できるように、まだ成し遂げられていない映画的偉業を果たす彼の姿が透けて見える気がした。彼の一部は、常に映画の中に存在している。ノーランはかつて、「スクリーンは、無限の可能性への跳躍点だ」と言った。そして、時間はいくらあっても足りないのだ。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。