第1章 ケータイを失くす/菅谷規矩雄の『詩的リズム』【前編】

2019年の夏、二回続けて紛失したことをきっかけに携帯電話を解約し、外出先でも「ケータイ不携帯」で暮らすようになってすでに三年余り。やっぱり不便になるかな? と、当初は心配していたけど、いまのところまったく問題ありませんね。

もともと携帯での通話も約束の時間に遅刻する時に使うくらいで(すいません……)、持っていた機種はパカパカ開いて操作する、いかにもまだ電話然としたいわゆる「ガラケー」だったので、みんながフツーにやってる液晶の画面をクルクル指で触ってスクロールさせる作業にはいまだに若干の抵抗感というか、うっすらとした恐怖心すら覚えてしまう。いまどきめずらしい古い種族の生き残りの一人である。

現在、知人のミュージシャンで携帯不所持なのは、ぼく以外に某N氏&U氏二人だけだ。みんなスタジオでのリハの録音など、その場でネット上にアップして共有している模様だが、ぼくの場合はこういう作業は家に帰ってから自室のデスクトップPCでおこなうことになる。

メイン・マシンはいまのところ2017年末に購入のiMacで、音楽制作用のオーディオ・インターフェイスとミキサーとスピーカーと鍵盤が繋がれており、メールのやりとりやネット情報の検索ももっぱらこの一台で管理している。原稿制作もこのPCだ。作業中は常時自動的にインターネットに接続されているので、原稿を書いている時にもメール受信の通知表示が入ってくる……が、それくらいで、ネット上の情報は自分で探さないと基本見ないままで居られる状態である。

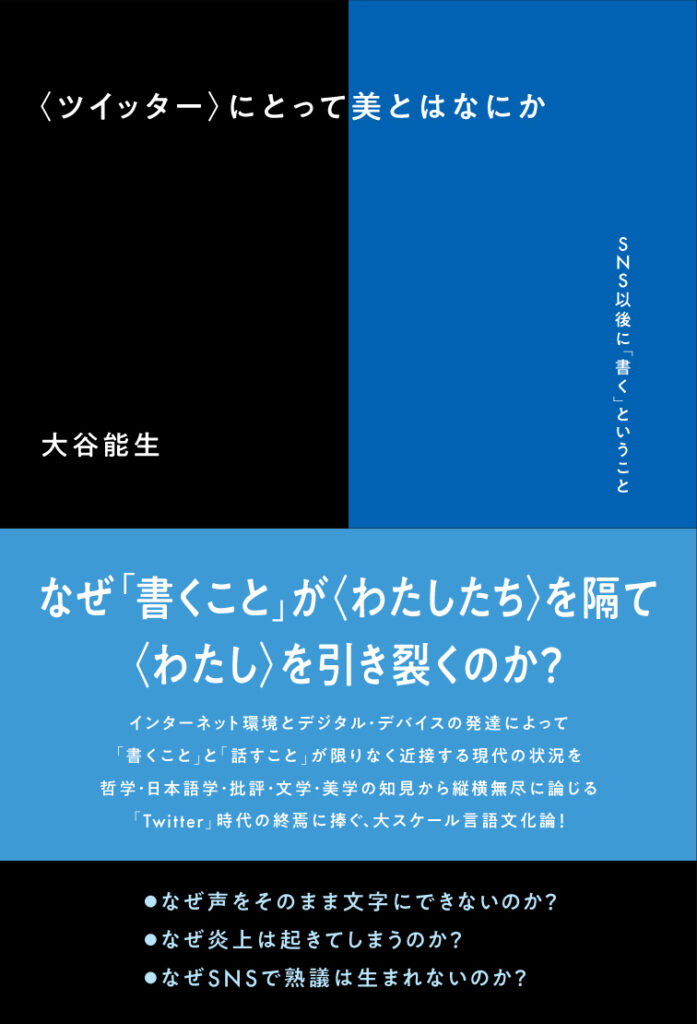

参加しているSNS系のプラットフォームはツイッターだけで、それ以外の登録はナシ。ツイッターをはじめたきっかけは、自身のライブ予定や出版情報を告知するホームページの更新の代わりに……というきわめて消極的な理由からで、なのでもっぱら「今月または今週の仕事情報」だけを発信するために使っている。日時と場所と時間、イベントのタイトルとチャージ料金などを書いてリンクを貼って投稿するという、まあ、ほとんど備忘録程度の使い方だ。ちょいと二〜三分アクセスするだけで不特定多数の人が読める場所に情報を開示出来る、という簡便さがこのサービスの利点だと思う。

DMを送る都合からこれまでにフォローした知人は「5」、フォロワーは、えーと、いま確認したところ2023年の新春現在で「2775」とのこと。まあこういう数字は秒単位で変わるものなんだろうけど、自分のライブ後などにいくつかのキーワードで検索をかける、いわゆる「エゴサーチ」という行為を時々やってみることもあり、21・5インチのデカいモニター上に流れて来る書き込みをぼんやりと辿って、しかし、それ以上のことは特に何もせず、「リツイート」(「X」になってからは「リポスト」と言うそうですが……)とか「いいね!」とかの機能にはノータッチ。別に何か強い意志で持ってやらないということでは全然なくて、自分としてはきわめて自然な成りゆきでこうなったという「SNSとの距離感」なんですが、あらためてこれはかなり消極的なネット情報との関わり方ということになるだろうと思う。

なんと言ってもケータイ持ってませんからね! 「携帯」と言っても現在の、iPhoneに代表されるいわゆる「スマートフォン」は、通信機能付きのオーディオ/ヴィジュアル複合デバイスであって、一台でクレジットの支払いから対戦ゲームへの参加、スポーツ観戦から株価の確認までおこなうことの出来る、掌上の総合情報処理装置である。

先日、久しぶりに電車に乗って席に座り、読みかけの本を出して読み始め、ふと目を挙げると、寝てる人以外の車内のほぼ全員がケータイを弄っていて、このギアの急速な普及に、なんだろ、憮然というのが一番近い感情だろうか、みんな人目も気にせず人前で、自分の好きなものの読み書き視聴に熱中していて、この装置を操作することの何がここまで人を夢中にさせるのだろうか? と、あらためて考えた。横浜から神保町・美学校へと向かう電車でのことである。その時に読んでいた本が、菅谷規矩雄の『詩的リズム─音数律に関するノート』(1975)だった。

菅谷規矩雄という詩人・批評家のことを、ぼくは不勉強ながらこの本を読むまでまったく知らなかった。プロフィールによると「60年代から詩人として活動」「天沢退二郎らと詩誌『凶区』に参加」「大学紛争時に東京都立大学を懲戒免職」「1989年に53歳で逝去」とのことで、1972年生まれのぼくがモノを読み始めた頃には彼は亡くなっていたのだった。その後、90年代から現在に至るまで、ぼくの世代に限ってなのかもしれないけれど、彼が残した著作の内容について教えてくれるような文章にぶつかる機会は皆無だった。

しかし、この本は素晴らしいのである。菅谷は「序」において、これまでの自身の読書経験や詩作について振り返りながら、〈じぶんの詩に七五調が入りこむことを、ほとんど生理的に拒んできた〉と自省する。自身の詩の創作における、無言の領域から〈発語〉にまで辿り着くための起動力と、発語された言葉が詩作品へと仕立て上げられてゆく過程を振り返りながら、菅谷は、「自分の詩作を否定的に支えている日本語の定型性」について、さらにつっこんで考えることをこの本において試みている。

日本語の詩において定型とはなにか? たとえば、万葉集から現代の口語自由詩までを一貫して支えているような「型」というものを(否定的にであれ、肯定的にであれ)見いだすことは可能だろうか?──このようなきわめて大きな問いに対して、『詩的リズム』において、菅谷はまず、「日本語を成立させるリズムの原理」について考えるところから取り組みはじめる。形式的には「音韻(言葉のもつ音)」と「音律(リズム)」に二分割して捉えることが出来るコトバの様相の、その音律的要素にフォーカスを当てて考えてみること──そして、彼が展開してゆく「日本語表現におけるリズム原論」は、ぼくたちが現在スマホ上で展開している多種多様な書き込みに対しても適用可能な広がりが備わっている論なのであった。

日本語のリズムがもつ三つの特性

日本語における言語活動の基盤に置かれている「リズム」について、菅谷はさまざまな先行研究を参考にしながら、大きく以下の三つの特性に依拠することで、自身の論を展開してゆく。

一つは、日本語のリズムは、語に対する強弱アクセントやストレス、または長・短音節のコンビネーションではなく、一音に一拍を与えて表現する「等時拍音形式」をその基盤とする、という論である。

たとえば「大谷」は英語では「Oh/Tani」の二拍・二音節のリズムで表現されるが、日本語においては「おおたに」=「O/O/Ta/Ni」という四拍・四音節の単語であって、これは「おお」が「おー」と長音化されても、「ー」に一音が与えられることでキープされる。

日本語においては、語を構成する音は原理上すべて明確に一拍を与えられて、たとえばタクシーに乗って運転手さんに「み・な・と・く、あ・か・さ・か、の、TBSまでお願いします」みたいに行き先を伝える時のように、母音オンリーの「あいうえお」も含め一音=一拍を前提として、コトバのやりとりは進められてゆくのである。

日本語における母音の連続は欧米諸国の言語ネイティヴたちにとって厄介な部分だと聞くことがあるが、ぼくたちは「青い海の上の大いなる愛」という発音を、その一音ずつをそれぞれ切り離して聞き取ることで、「aoiuminouenoooinaruai」を一つの文章として理解するための状態を用意するのだ。

そして、第二点として、この等時拍を前提にして作られる複数音による「語」=「音節」は、その前後に「無音の拍」=「休止」の時間が挟まれることによってグルーピングされ、この分節に沿って「音」は「言葉」へと変換されてゆく。たとえば、前述の「aoiuminouenoooinaruai」は、実際にはその中に「aoi / umino / ueno / ooinaru / ai」という「/」=休止が内在しており、この「無音の拍」の存在が、聞き取った音を意味へと変換するためのポイントを聞き手に指し示すことになる。そしてもう一つ、このようにしてフレージングされた一節は、そのカタマリがまた再び「一拍」となって、「等時拍のリズム」は文章の次元にまでその原理が拡大されて、ここに「リズム」=「律」によるコトバの統合という構成原理があらわれることになる。

リズム定型としての七五調

つまりどういうことか? たとえば、なんでもいいんだけど、えーと、日本語における定型詩の代表である俳句の、さらにその代表である松尾芭蕉の代表作(?)である〈閑さや岩にしみ入る蝉の声〉をあらためて詠んでみよう。

〽︎〈閑さや岩にしみ入る蝉の声〉……実際に口に出してみるとわかると思うけど、冒頭、「や」という切れ字によって「無音の拍」を内在化させた「閑さや」という五音の情景・情感が提示され、そして次の「岩にしみ入る」は七音で一節なのだが、この部分でちょっとスピードが上がるというか、最初の五音で示された時間の単位にそのスピードを寄せるようなかたちでこのフレーズは詠まれるのではないかと思う。つまり、ここで詠みのテンポは若干加速され、そしてまた無音の拍が挟まり、今度はもう一度最初のテンポに戻って、あるいはさらに減速した状態で、最後の「蝉の声」が登場する……つまり、五・七・五とグルーピングされたこの詩・句の音節は、それぞれが一対一対一、「一音節:一拍」の時間比率になるように、いわば弾性的にその速度を引きつけ合いながら詠まれてゆくのである。

「等時拍」「無音の拍によるグルーピング」「音節数の組み合わせによるテンポの変化」……菅谷の論の画期的な点は、このような日本語了解におけるリズム的原則から、あるコトバが「詩」としての表現を得るために必要とされる「構成力」としての「リズム」の存在を明らかにしたことである。

たとえば、俗謡「高い山から谷底見れば・瓜や茄子の花盛り」は、「タカイ/ヤマカラ/タニソコ/ミレバ/ウリヤ/ナスビノ/ハナサカリ」という三・四・五音のグルーピングによって作られており、無音の拍によって区切られたこの三つの音価は、詩句の中でそれぞれが「一拍」になる状態へと調整されながら、つまりそれらの言葉を互いにリズムによって結び付ける作業を通して一文へとまとめ上げられる。このような減速と加速によるコトバのリズム化を「定型化」したものが、いわゆる日本の伝統的詩型である「七五・五七」の音律なのであった。

定型音律とは、言葉によって伝えようとする「意味」以前に存在している、コトバを了解するために必要とされる「言語活動におけるリズム的領域」を提示するためのきわめて有効なシステムである。そのもっとも原始的な例は、たとえば、知人に何かを伝える際にまず放たれる「あのねー」といった、それ自体はほとんど無意味な一言だ。ぼくたちはこのような「あのねー」を共有することによって、これから音が意味へと変換されてゆくだろうリズムの中へと互いに入り込むのである。ぼくたちは誰かと言語活動をおこなうにあたって、まず、その言語独自のリズム的原則の中に身を沈める。日本語におけるそのもっとも深い層が「等時拍」であり、一音から一節へと拡張されてゆくこの機能に従って音を言葉へ、言葉を文へとグルーピングしながら、ぼくたちは互いの言語活動を了解してゆくのだ。

この作業は会話においては、話し手と聞き手が交互に互いの発している言葉を確認し合いながら、聞き取れなかった=相手とのリズムにズレが生じた、または、そもそも聞き覚えのないコトバについての知識を確認・修正しながら進めてゆくことが可能である。

しかし、このような作業は実際は、長い付き合いのある人間同士の会話においても毎回手探りに成らざるを得ない部分もあって、そしてたとえ相手の話が分かったとしてもその内容に納得するかどうかはまったく別な事柄であって、つまり、リズムの共有は言語活動における最低レヴェルの前提であるわけだけれど、七五調の定型音律はまずそのラインを外付け的に引いてしまうことで、ぼくたちの「表現」としての言語活動を容易にするシステムなのであった。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。