現代アートについてやさしく理解を深めることができる世界的ベストセラー『みんなの現代アート──大衆に媚を売る方法、あるいはアートがアートであるために』。

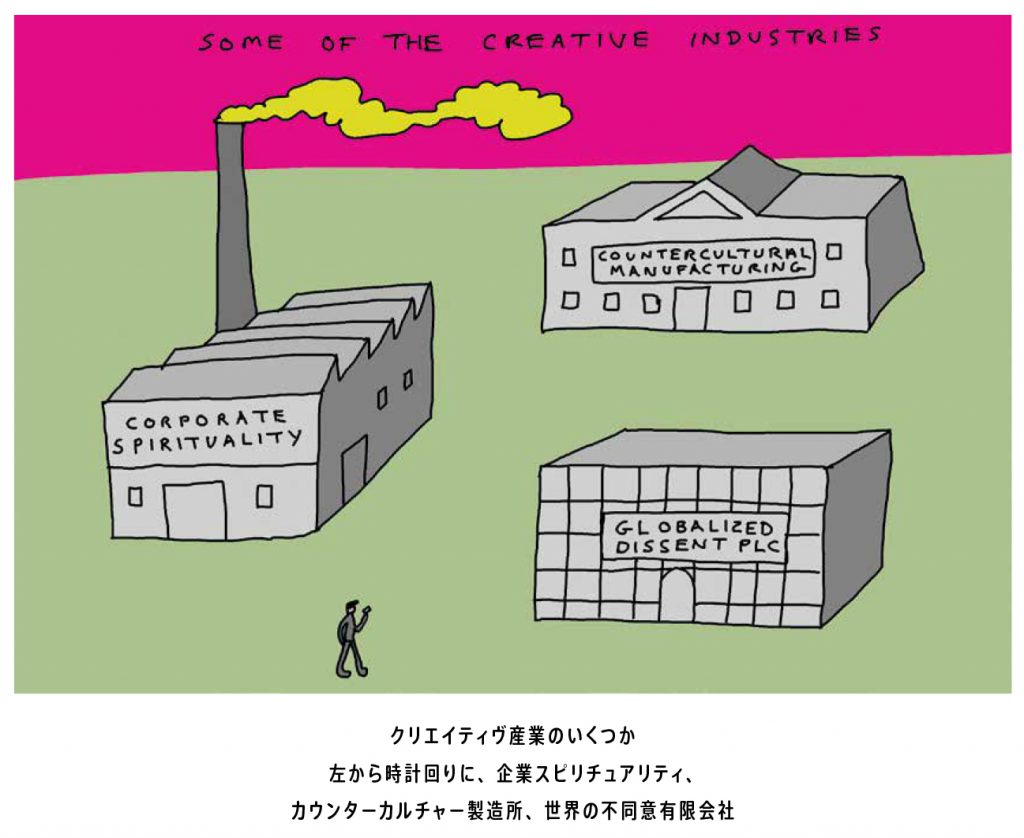

大衆の人気、権威たちの評価、マーケット論理などが渦巻く現代のアートワールドを、ターナー賞作家グレイソン・ペリーがユーモアたっぷりに御案内。アーティストとしての個人的経験を交え、またキュレーターやコレクター、画商などが動かす業界の仕組みも踏まえながら、現代アートの分かりづらさを読み解いていきます。

今回のためし読みでは、著者によるまえがき「おいくら?!」を公開いたします。

おいくら?!

大衆文化としての現代アート

現代アートがいまや大衆文化となったことを私に知らしめたのは、BBCのRADIO4で60年以上放送され続けている、アヴァンギャルドを育む土壌もないイングランド中部の地を舞台にしたソープオペラ『The Archers』だった。

転機を感じさせたのは、舞台となる架空の村アンブリッジの文化大使的役割を自ら引き受ける村人リンダ・スネルが、トラファルガー広場のフォース・プリンス〔第4の台座。広場にある4つの台座のひとつで、他の台座とは違い何も設置されていない〕で進行中だったアントニー・ゴームリーの《One and Other》〔参加型のパフォーマンス作品。フォース・プリンスにひとり1時間ずつ、参加者を立たせた。1日24時間、100日間にわたり続けられた〕に、村の誰かを立たせようと試みたことだ。リンダ・スネルが現代アートの「ファン」だったとして、それが意味するのは勝利か敗北か、それは見方次第だろうとその時私は考えた。参加型パフォーマンスアートの作品が、どちらかといえば保守的な大人気ラジオドラマで大きく取り上げられたのならば、現代アートはもう遠い僻地のカルトではない。大衆文化の一部に他ならないのだ。

アートとそれを鑑賞することに関して、豊かな教養と歴史的知識がないと楽しめない作品があるのではないか、そのような不安を覚える人も多いだろう。しかし、ここであなたに覚えていてほしいメッセージがあるとしたら、それは誰もがアートを楽しめるし、誰でもアートの世界に生きることができるということ……。そう、こんな私ですら、エセックス出身でトランスヴェスタイト〔女性の服に身を包む男性であるペリーのように、文化的・社会的なジェンダーの服装規範や慣習に当てはまらない人〕の陶芸作家である私ですら、アート界のマフィアは受け入れてくれたのだから!

いくつか疑問を投げかけてみよう──そして私が答えよう! それは私たちがアートギャラリーに入った時に思い浮かべる基本的な疑問でありながら、人によっては聞くのは無作法ではないかと思えるようなものだ。そんなことはないのに! それらは的外れな疑問で、すでにすべて回答済み、あるいはみんながすでに答えを知っている、そんな風に思うかもしれない。それも違う。アートの世界は人びとからの疑問を常に必要としており、そのような疑問をもつことこそ、アートを楽しみ理解する助けにもなるのだ。誰もがアートを楽しみ、そしてアーティストになれると私は強く信じている──どんな間抜けも貧民も、誰かと共有したいヴィジョンさえあれば。社会の認定も、所属すべき階層も必要ない。実践と、励まし、そして自信があれば、あなたもアートとともに生きることができるのだ。そのために、本書で私はその基本を提示できたらと思う。それは簡単に、あっという間に達成できるようなことではないけれど。ショッピングとは違うのだから。

アート界とは何か

金儲け目的でアートの世界に入る人などほとんど存在しない。その多くは作品をつくり出したいという衝動に駆られていたり、それらを鑑賞すること、他のアーティストに出会うことが好きだったりする人びとだ。つまり彼らは多くの場合情熱的で好奇心旺盛、そして繊細な部類の人間。親しみやすい人たちに見えてきたでしょう! アートの世界は過ごしやすい場所なのだ。ほら、どうぞこちらへ! しかし、そこには困難もある。富とセレブリティとタダ酒ばかりの世界ではない。途方もない時間と労力、そして心痛が必要とされるが、それに見合う、わくわくするような世界でもある。過去20年ほどで、大衆の多くもそのことに気づきはじめた。テート・モダンを見ればわかる。年間530万人もの来場者が足を運ぶ同美術館はイギリスにおいて1番、あるいは2番目に高い集客力を誇る観光地であり、世界第4位の人気を得ている美術館だ。リオのセントロ・カルチュラル・バンコからマドリードのソフィア王妃芸術センター、ブリスベンのクイーンズランド近代美術館に至るまで、世界中の美術館で開催されている現代アートの展覧会は常に数十万ものアートファンを集めている。アートはこんなにも人気があるのに、それでも私たちの多くはギャラリーに入ることに関して二の足を踏んでしまう。特にコマーシャルギャラリーは、私ですらいまだに威圧的に感じる場所だ。受付には恐ろしいほどに上品なお嬢様たちがいて、輝くほど高級なコンクリートがどこまでも敷き詰められ、謎めいた物体の数々を取り囲むうやうやしい沈黙がある。そしてもちろん多くの場合大仰すぎて不明瞭な、アートにまつわる言語のことも忘れてはならない。

初めて現代アートのギャラリーに足を踏み入れ、すぐにすべてを理解しようなんて、クラシック音楽について何も知らない私がクラシック音楽のコンサートを聴いて、「うん、ただの騒音ですね」と言うようなものだ。作品に困惑し、怒りを覚えることもあるかもしれないが、ふさわしいツールをいくつか身につければ、それを理解し楽しめるはずだ。理解しはじめる域に到達する過程は、しかしながら少々複雑で、頭ではすぐに理解できたとしてもそれを感情的に、そして精神的に受け入れるには長い時間を要する。大事なのは、ともに過ごすこと。そのことを忘れないでほしい。

毎日のように白紙や陶土の塊に対峙し、「さてどうしようか」と文字通り自問し続ける現役のアーティストである私が現代アートに対してもつ疑問は、アート界のコメンテーターたちがもつ疑問とは別種のものだと信じたい。私が働く場所は文化の採掘場そのものだから。とはいえ、私たちの時代はすっかりサービス経済に支配されており、私は実のところ文化のコールセンターで働いているだけなのかもしれない。

また、私は広い意味では熟練者とみなされないかもしれないが、ひとりの実践者として、多くの研究者たちが罪悪だと考えるであろう自叙的な語りも、本書では分析に取り入れたい。私自身の個人的な経験の記憶から、アートの世界について、ある種の普遍的な考えを導き出すために。そうすることで、ここで語られることが近代・現代アートに遭遇したことがある人だけでなく、自分たちのスタジオでひたすら塗ったり削ったりを繰り返す他のアーティストにとっても有益なものになるはずだと願っている。

最後に、私の言う「アート界」とは何だろうか。まぁ、私が「アート界」について語る時に意味することは西洋型のファインアート、つまり美学に関連した、あるいはそれが欠如した物品を取り巻く文化のことだ。私がここで語るのはビジュアルアートだが、そのすべてが視覚的なものではないことについてもいずれ触れよう。本書が取り上げるのは、テート・モダンのような美術館、あるいはロンドン中、そしてその他先進国に散らばるコマーシャルギャラリーで目にするようなものだ。皆さんもそのような作品をコレクターの家や路上、病院の中、環状交差点の中心、ライブイベント会場、時にはサイバースペース上で見かけたことがあるかもしれない。同時に、より広いアートの現場、展覧会のオープニングやフリーズ・ロンドンやアート・バーゼルといった巨大アートフェア、そして100年続くヴェネチア・ビエンナーレのような国際展で、簡単に遭遇できる儀式や人びとのことについても語りたい。

私がアート界と呼ぶ、不可解で意地悪なサブカルチャーの地が生み出したものごとに、興味をもって、あるいは偶然、一般市民が触れる機会も多くなった。35年ほどその地に身を置く部族の一員として、私が愛してやまないそれらのものごとを形づくる価値観やその行為について、皆さんに説明しようと思う。

以上が、本書を『Sucking up to an Academic Elite(アカデミックエリートにごまをする)』ではなく『Playing to the Gallery(大衆に媚を売る)』〔原題〕と名付けた理由だ。

(ぜひ本編も併せてお楽しみ下さい)

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。