今やアニメの映像美を司るセクションと言っていいだろう撮影/コンポジット。しかし撮影処理に関する解説は、言葉による説明だけではどうしても伝え難い部分が多々生じてしまいます。そのため『アニメ制作者たちの方法――21世紀のアニメ表現論入門』(高瀬康司・編)では、イメージをつかみやすいよう『キルラキル』(2013-14)や『龍の歯医者』(2017)の実際の制作素材をお借りし、撮影処理のメイキングを図解しましたが、その際も掲載がモノクロである分、重点は個々のエフェクトではなく(工程としての)コンポジットに据えました。

そこで補足記事第4回では、カラー画像を具体例に、撮影処理の基礎をあらためて紐解いてみたいと思います。ご解説くださるのは、書籍内にてスタジオカラーの撮影監督・山田豊徳氏との対談形式で、デジタル撮影表現史から具体的な撮影処理の技法までを分析的に語っていただいた、スタジオジブリ出身の撮影監督・泉津井陽一さん。

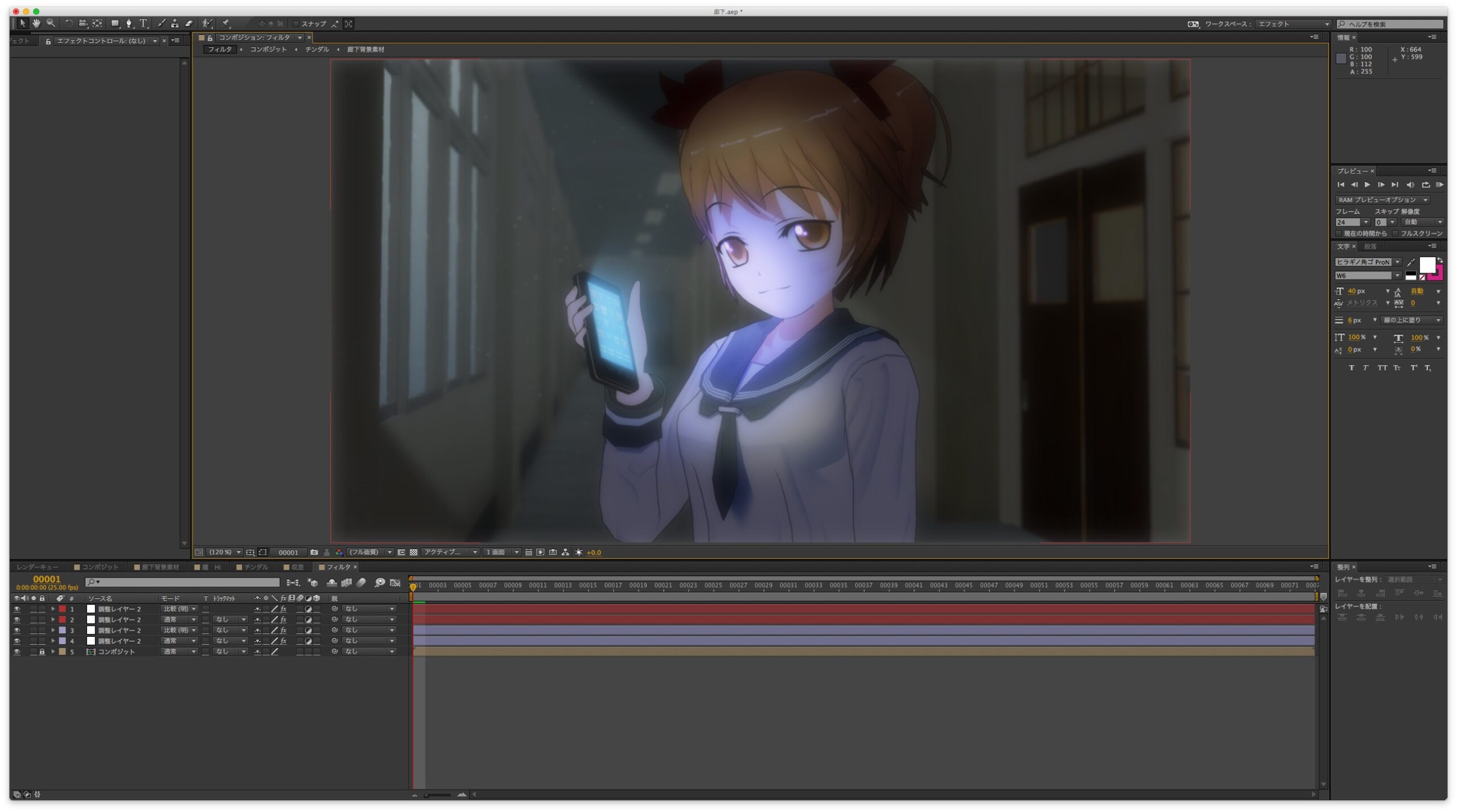

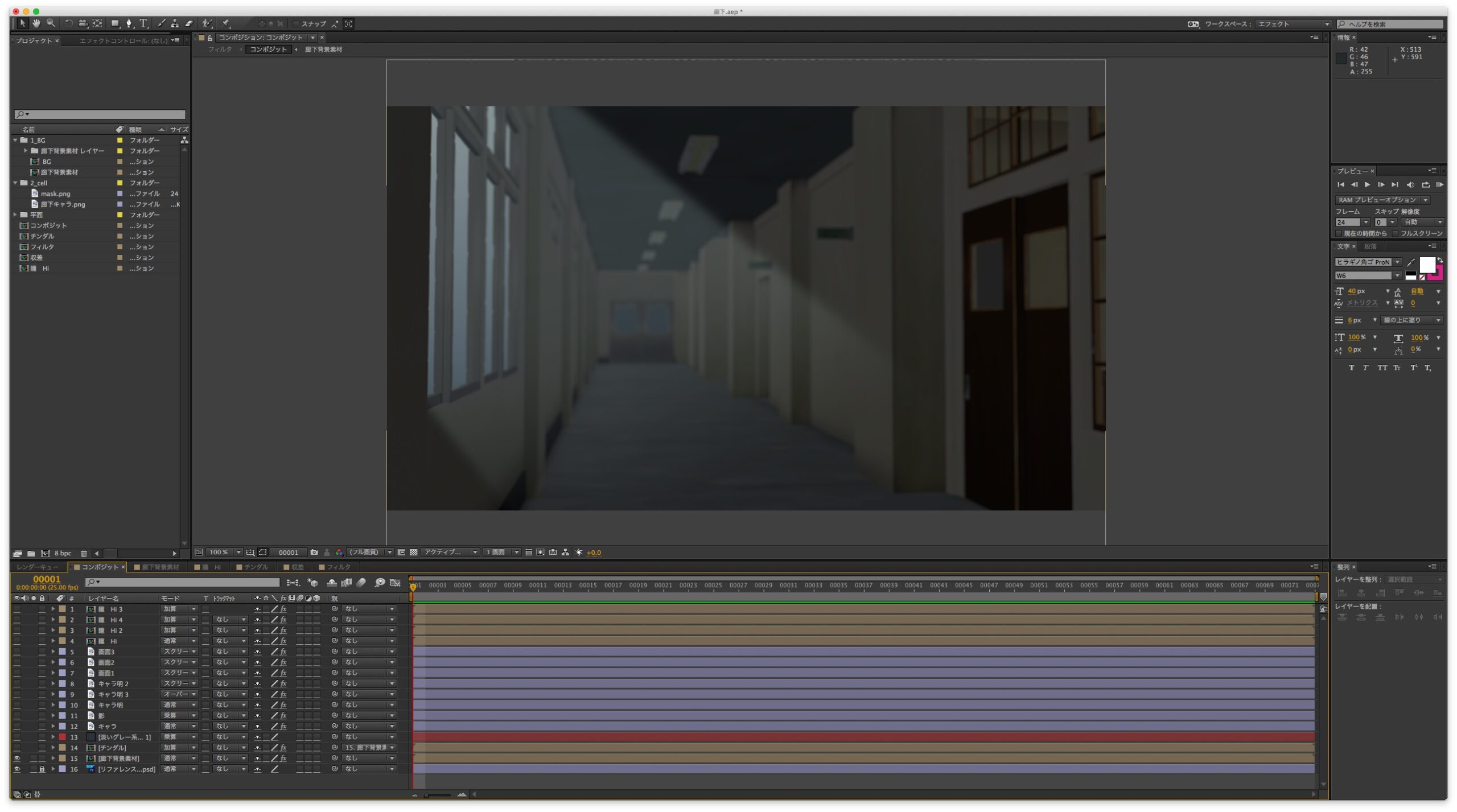

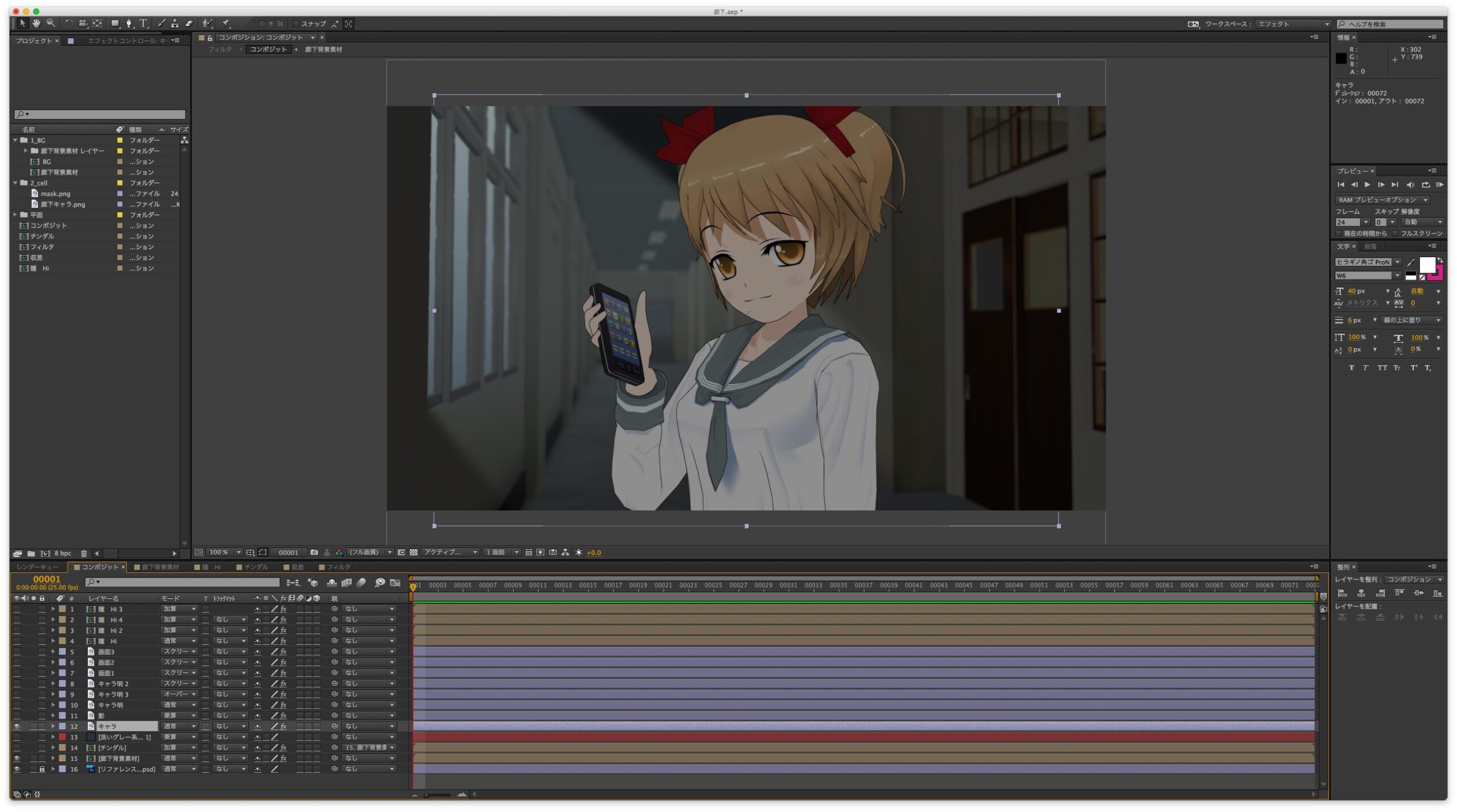

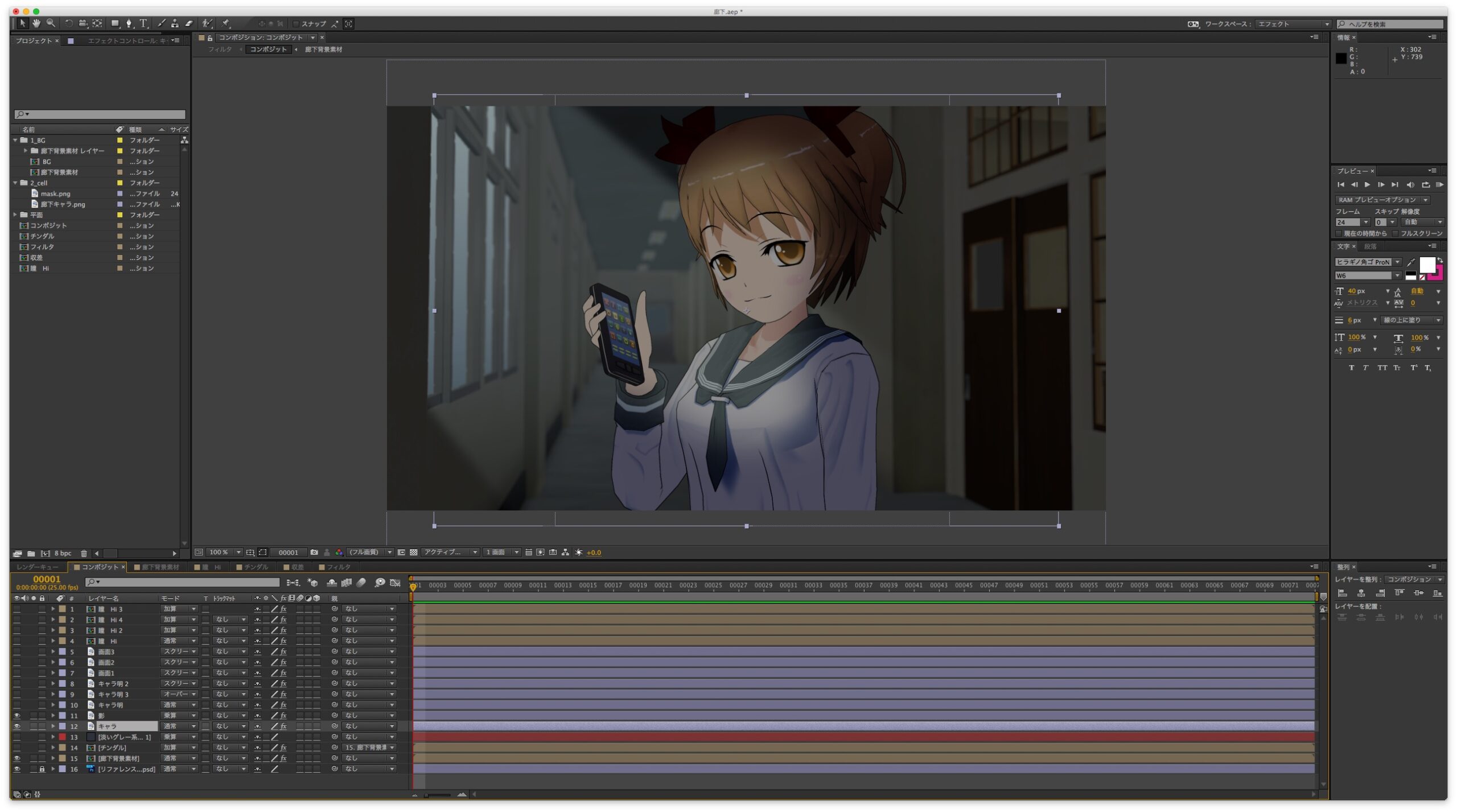

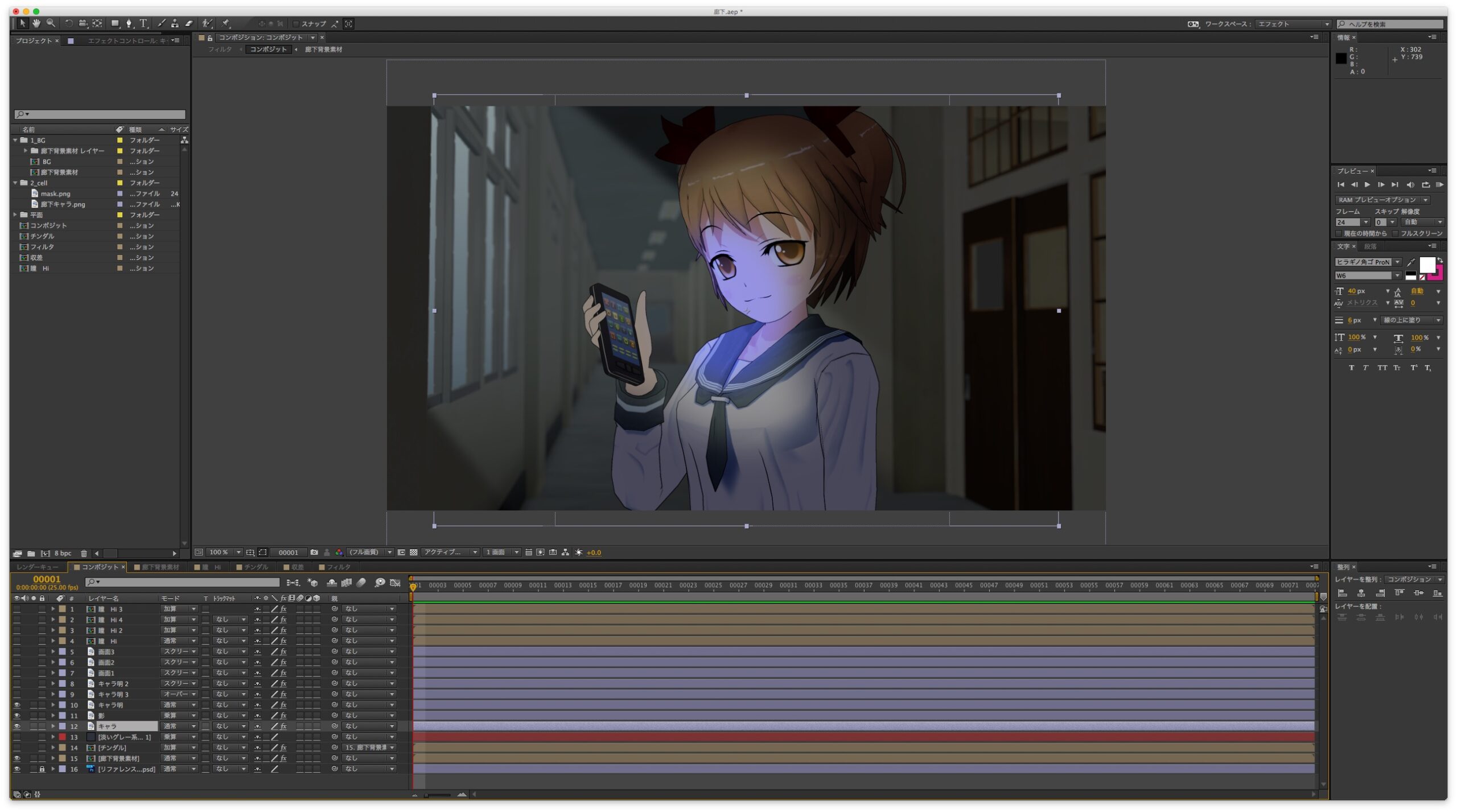

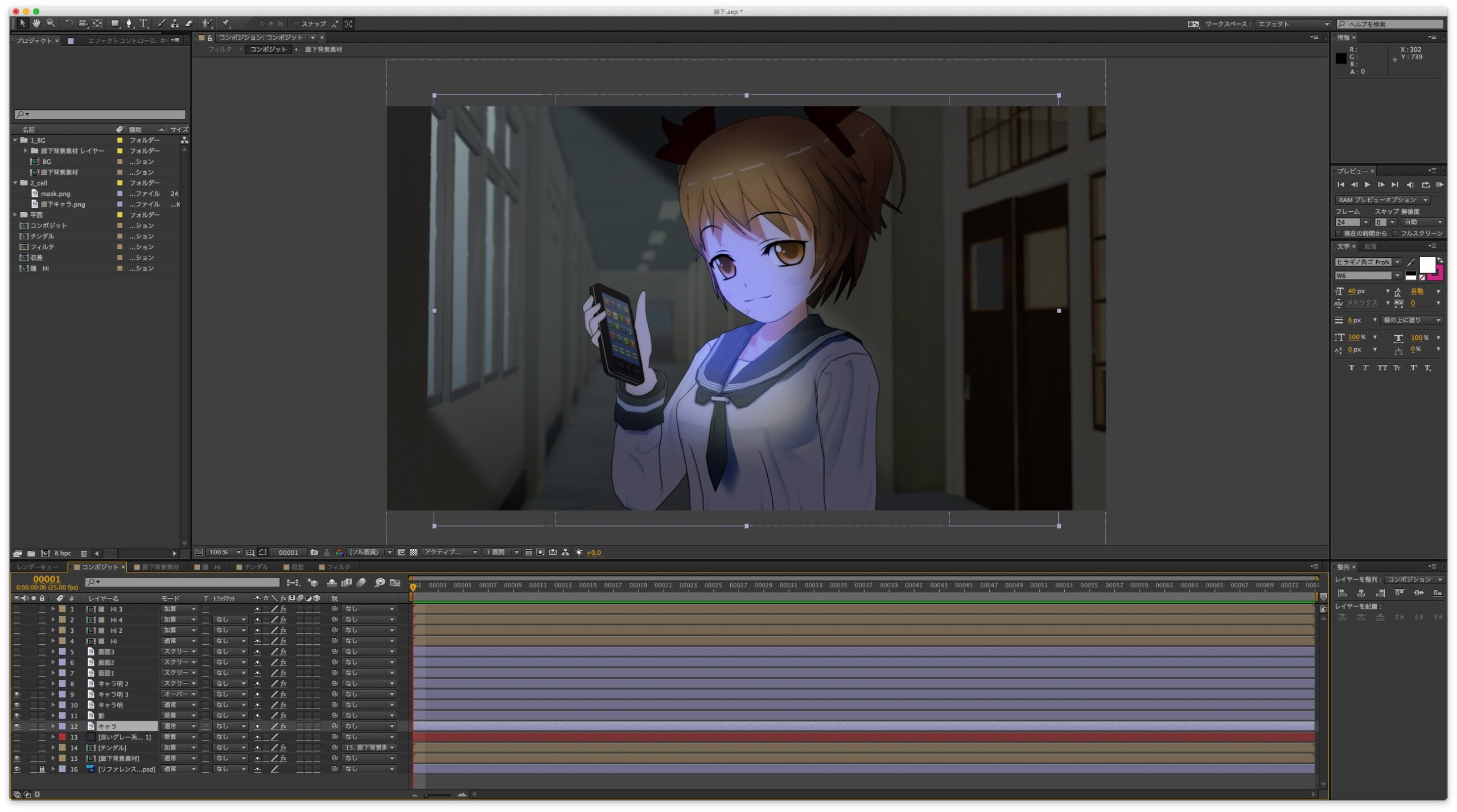

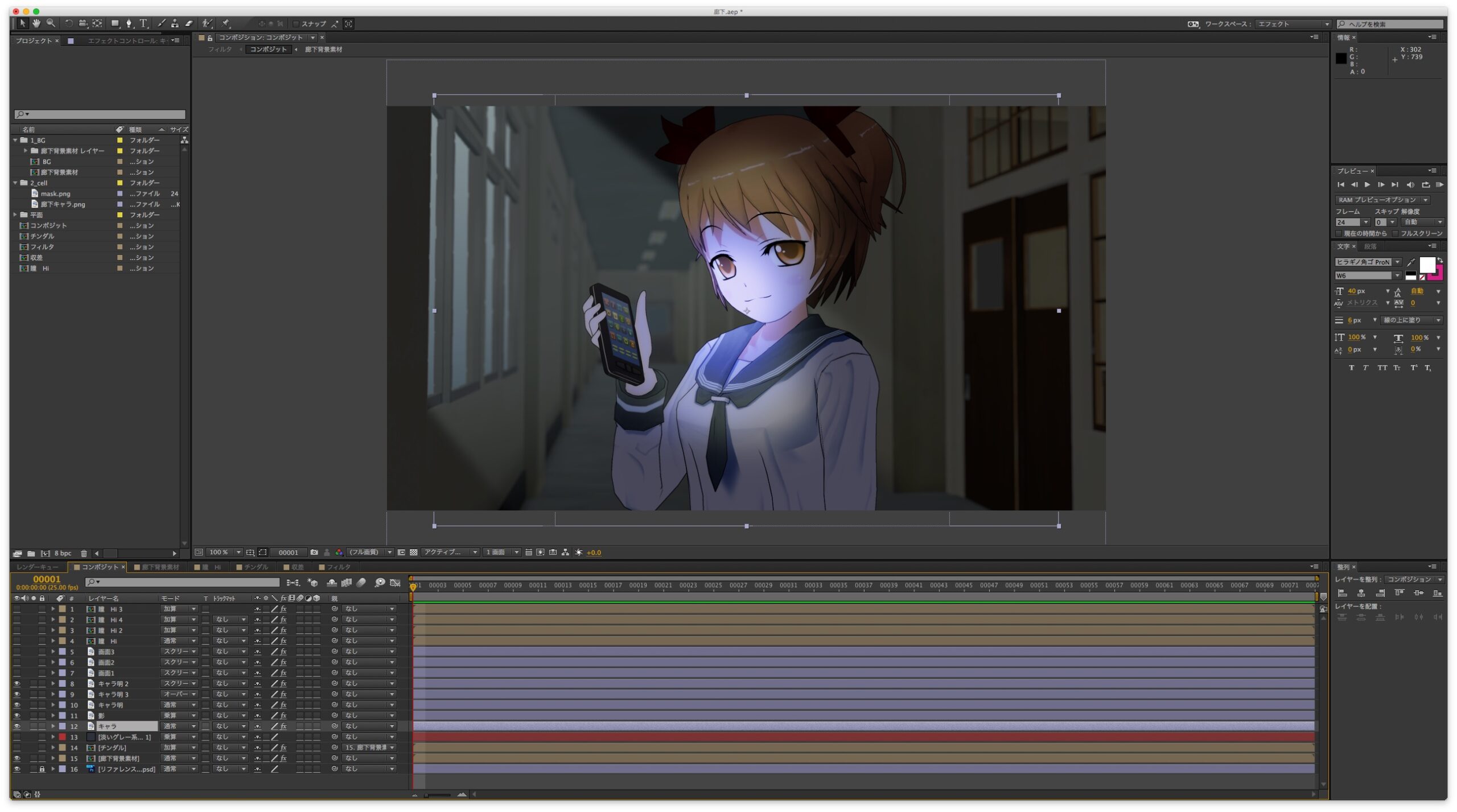

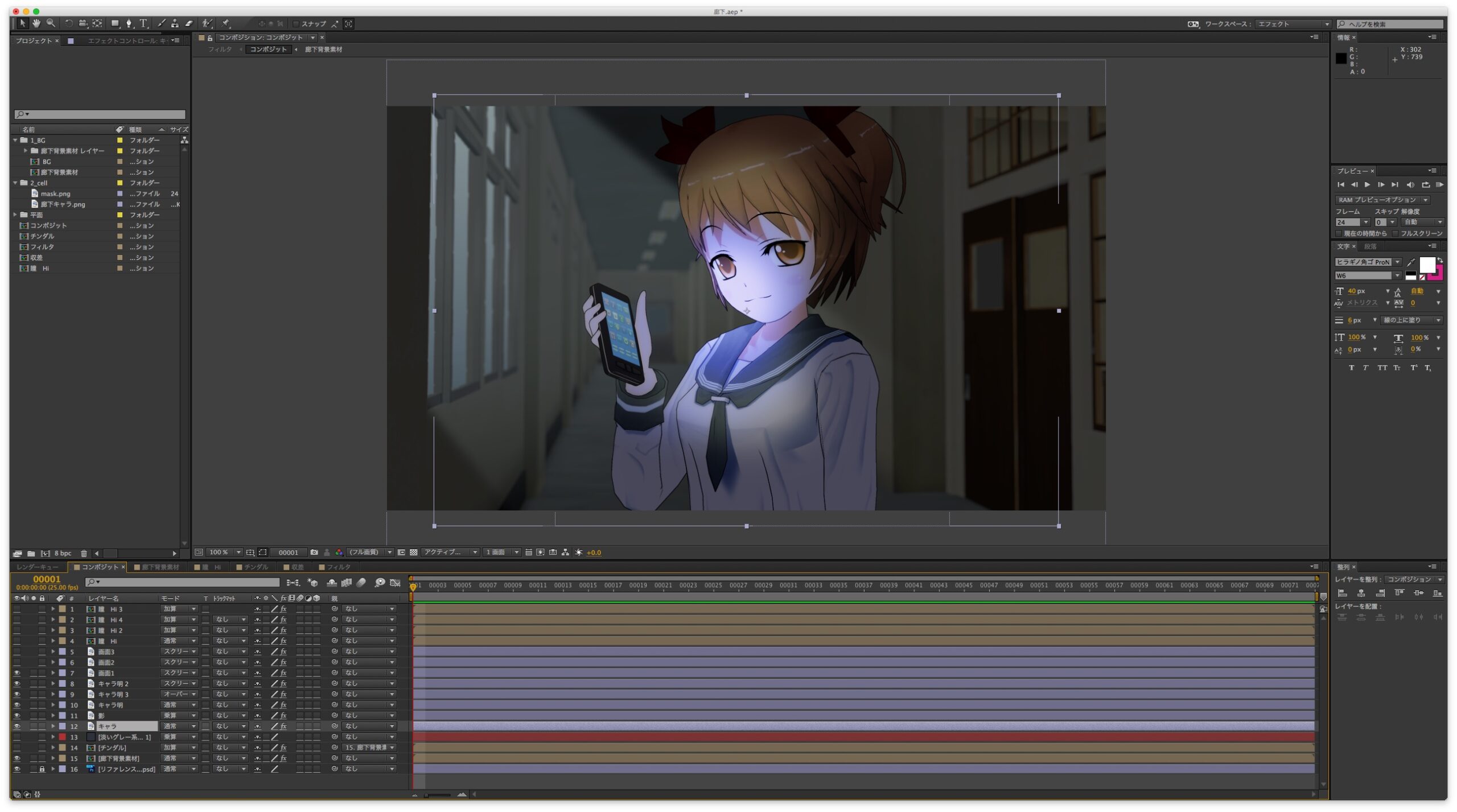

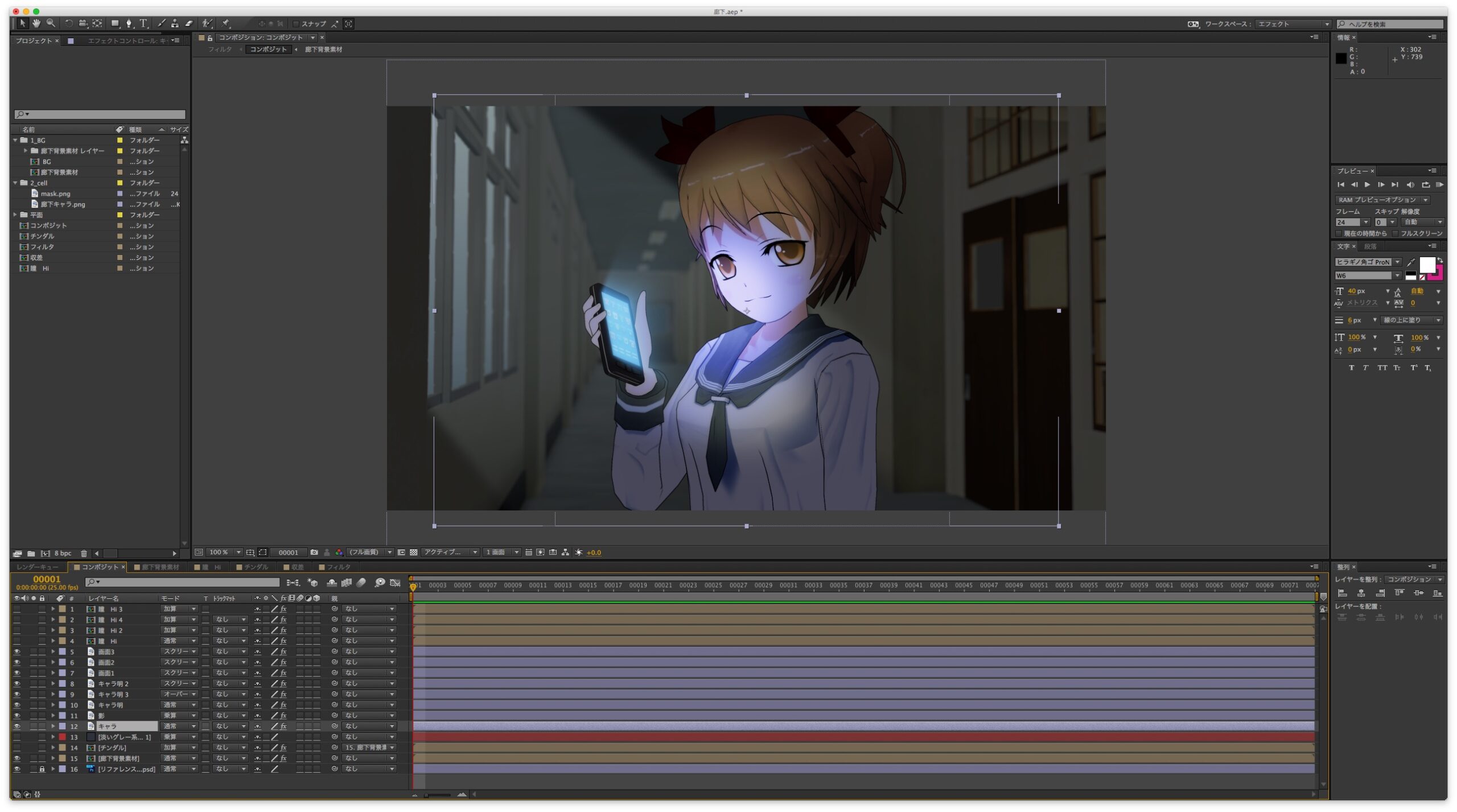

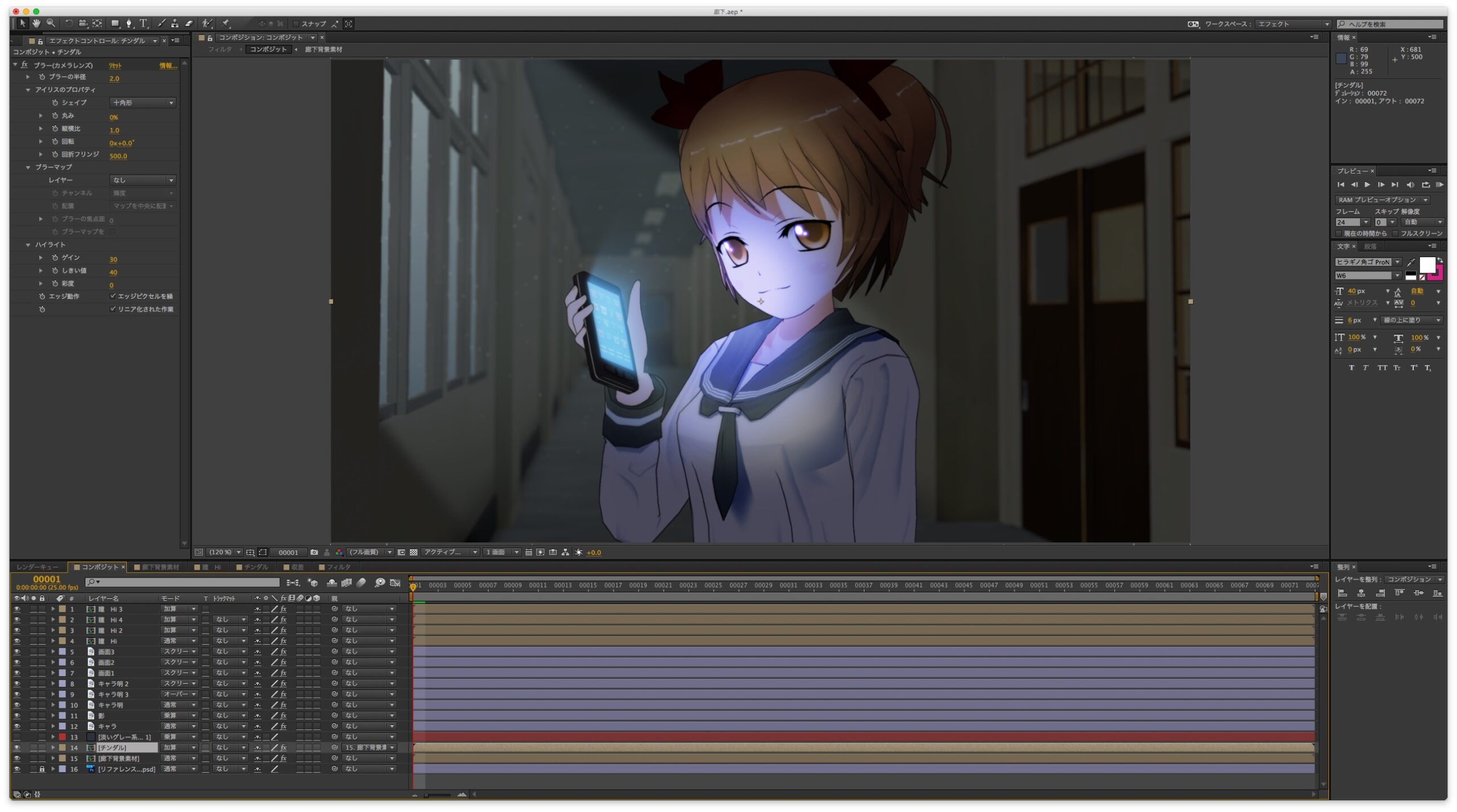

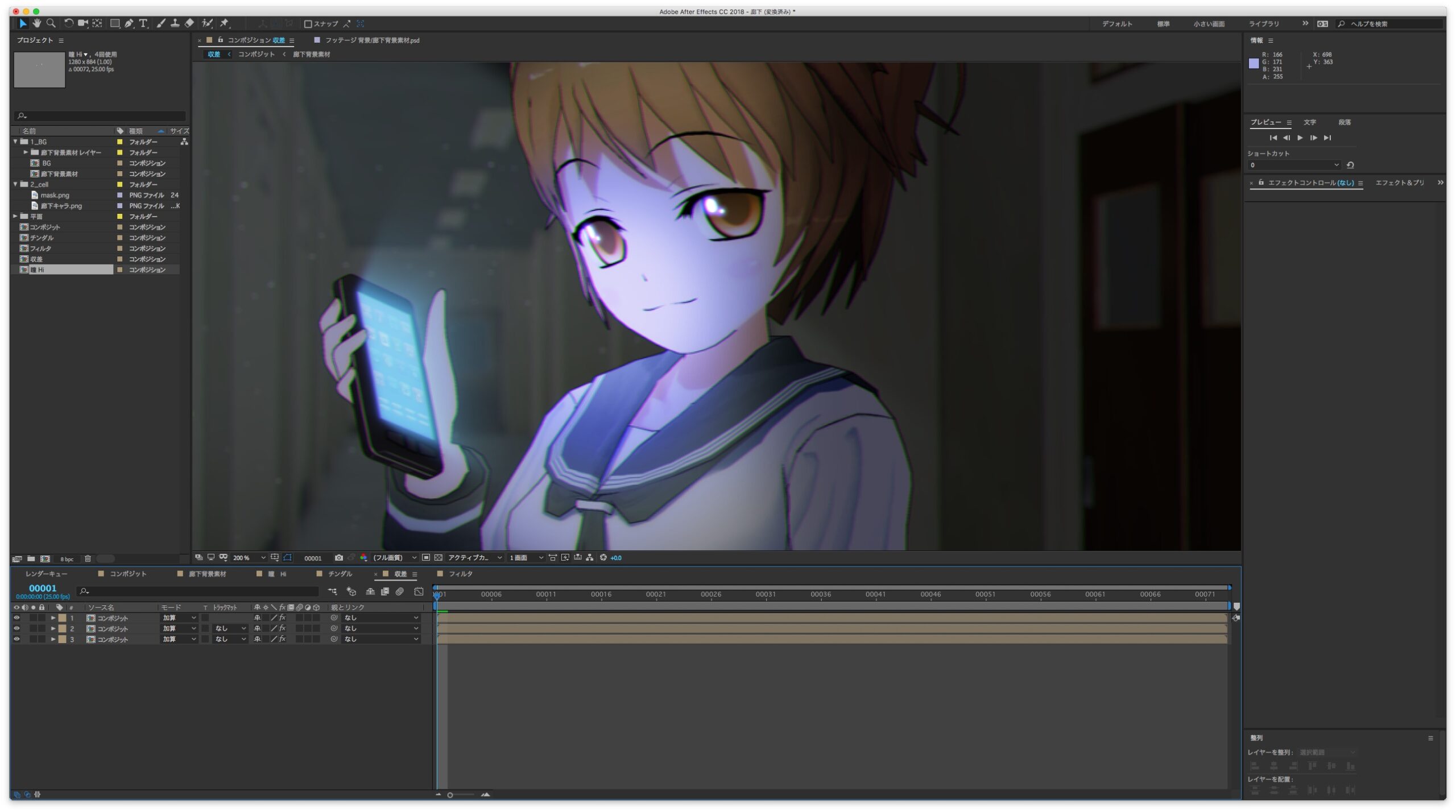

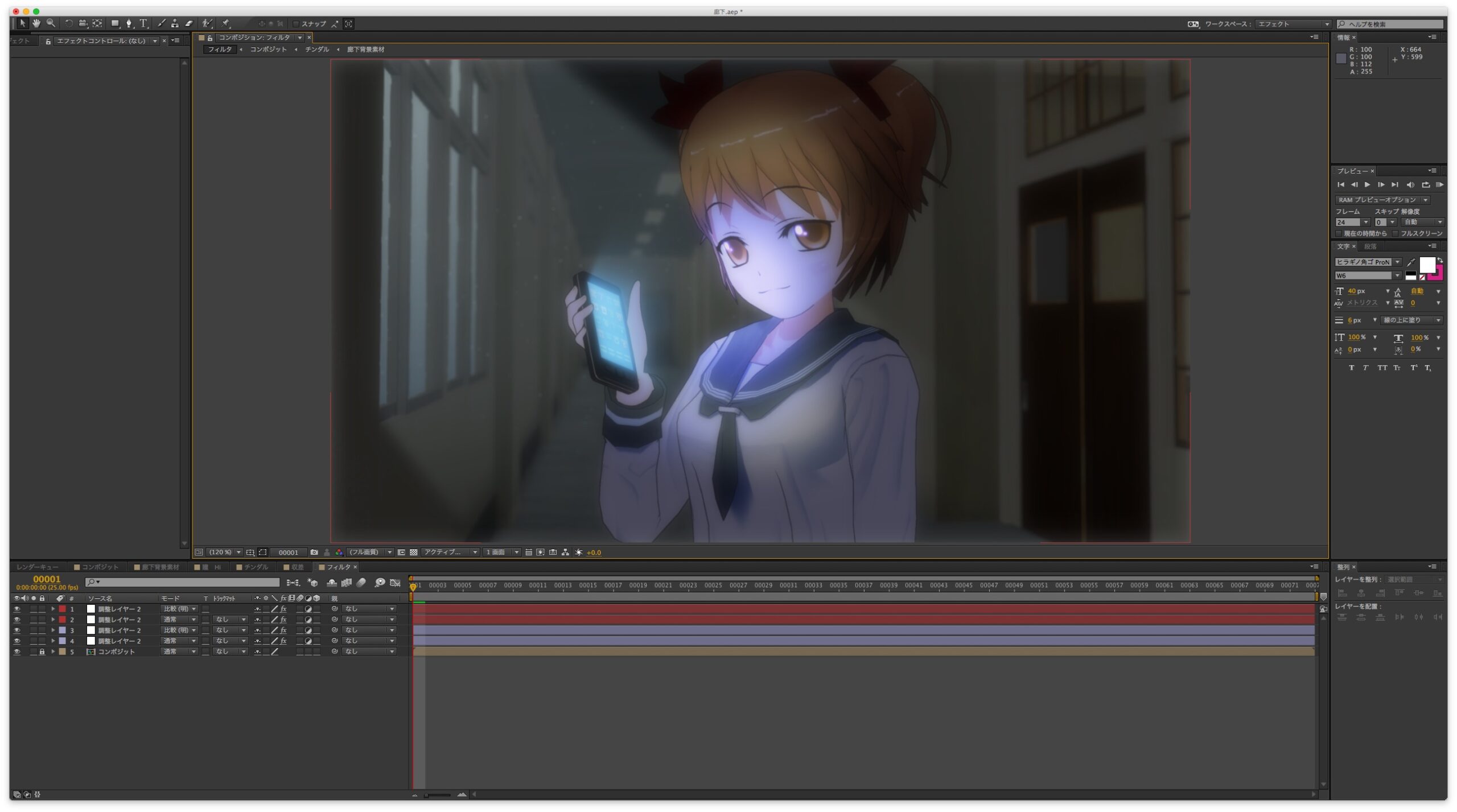

上記「夜の学校の廊下でスマートフォンを持つ女子生徒」の完成画面ができあがるまでの撮影処理を一工程ずつ、泉津井さんによる解説コメントとともに追っていきます。

本書の撮影パートを読み解くにあたっての入門編としてご活用ください。

■見てわかる、アニメの撮影の基礎

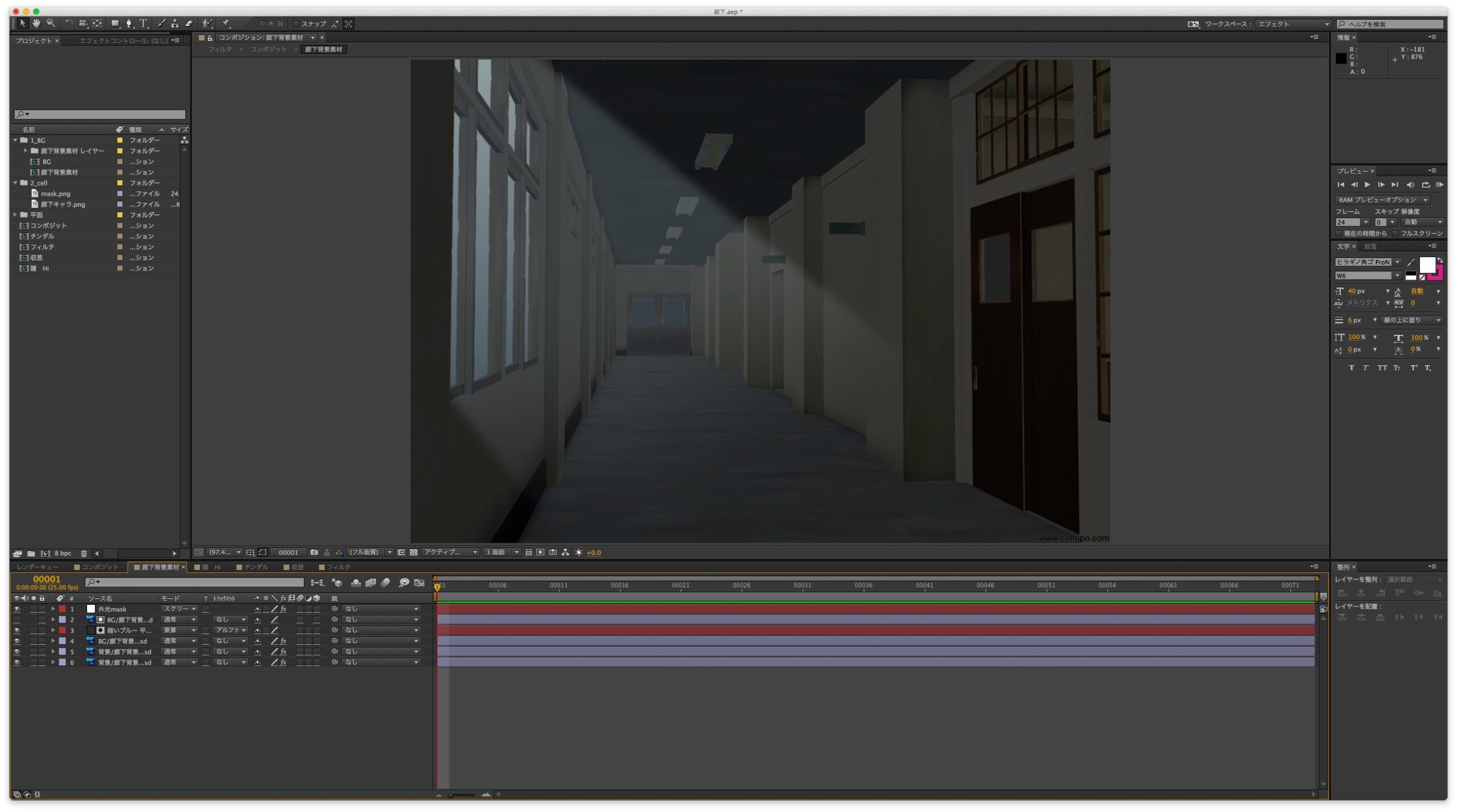

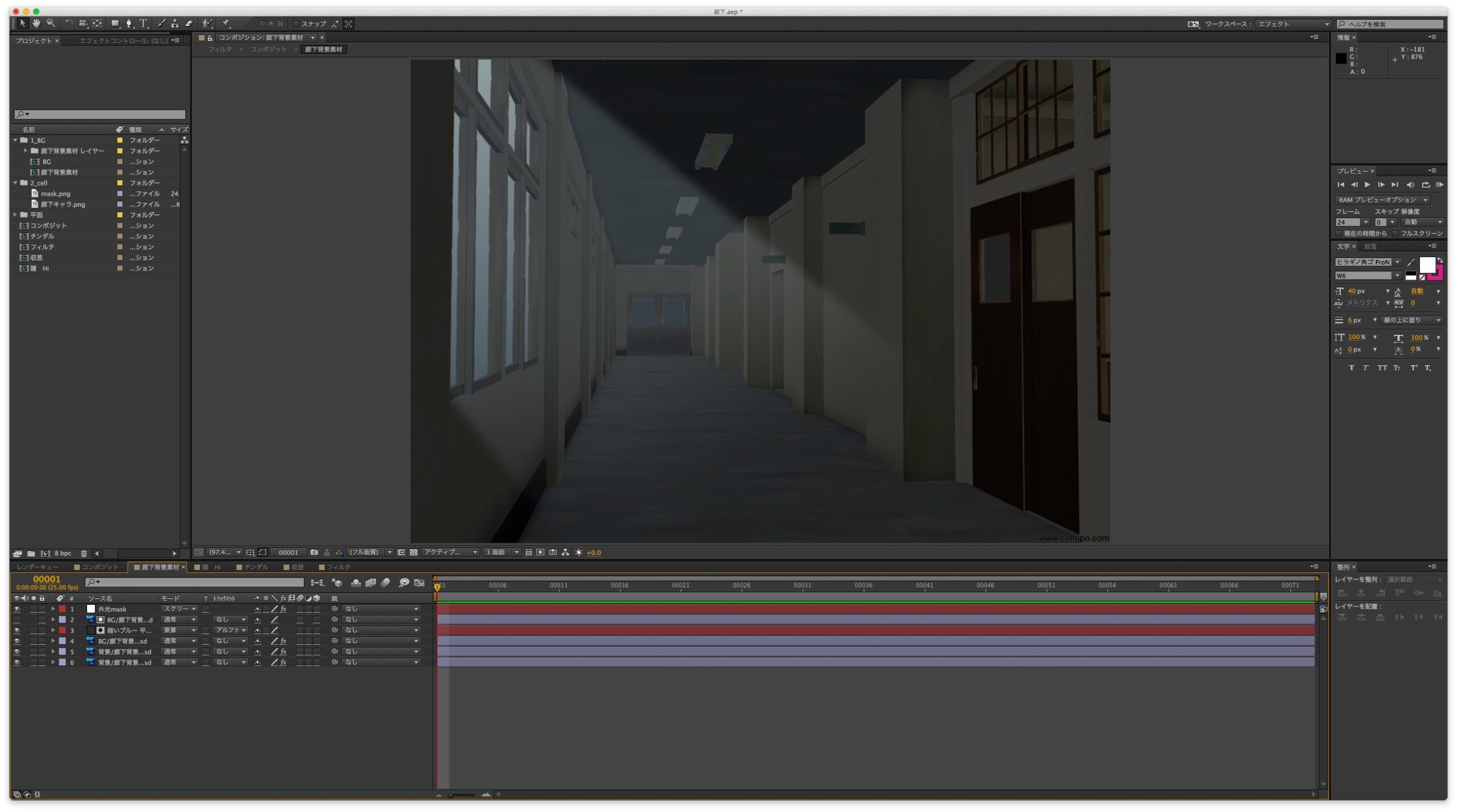

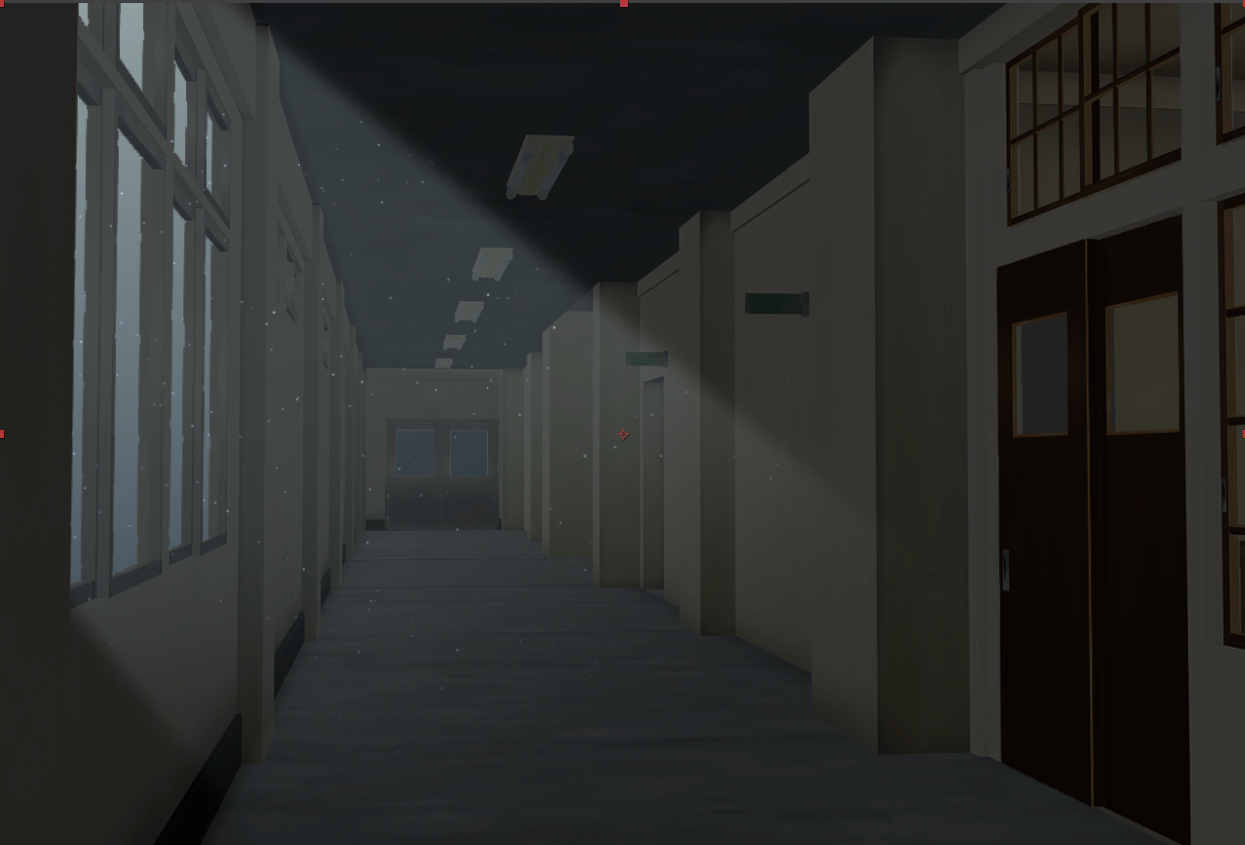

まずはじめに置かれるのが背景(BG)。昼のBG(上)と、その色味を調整して作成した夜のBG(下)。

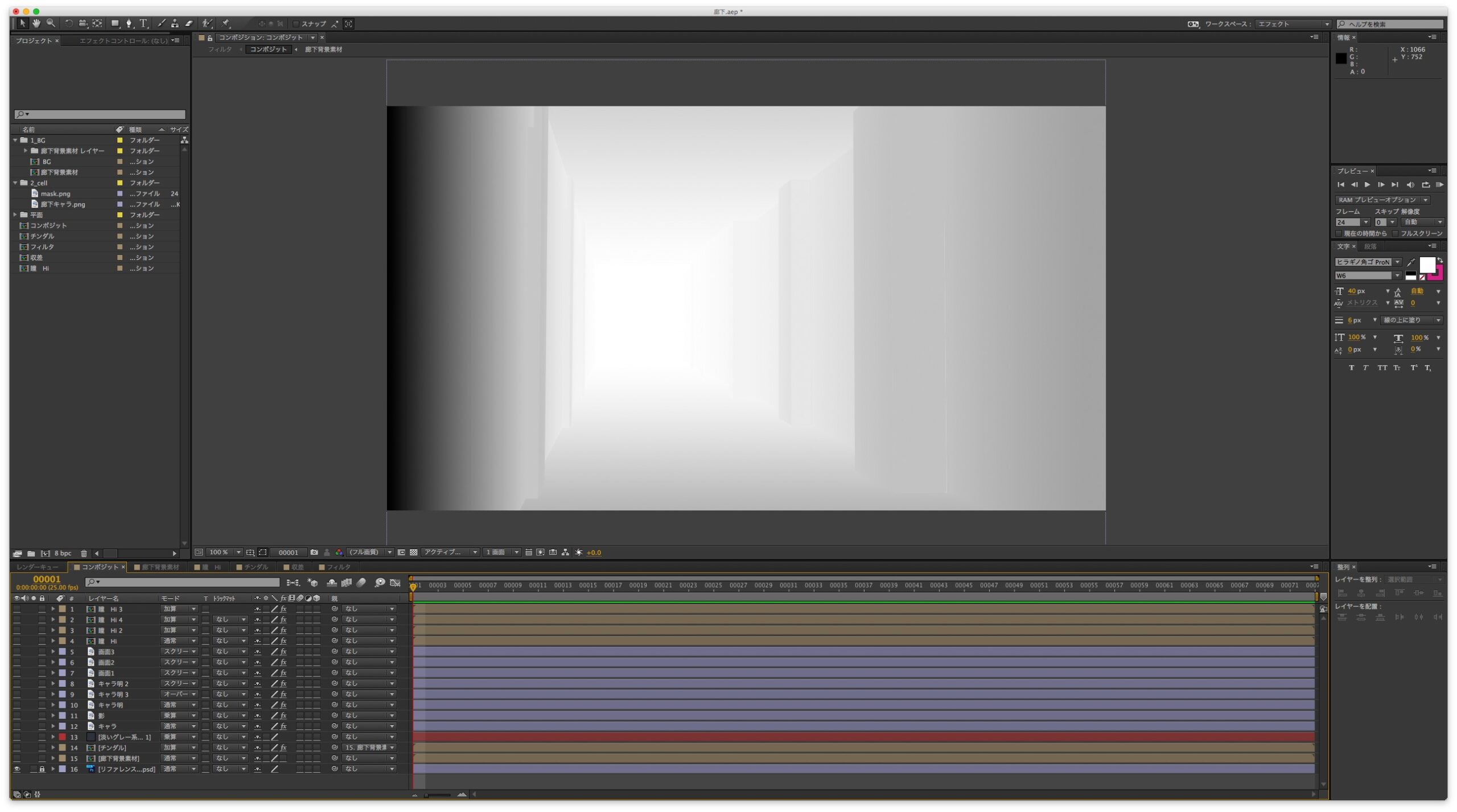

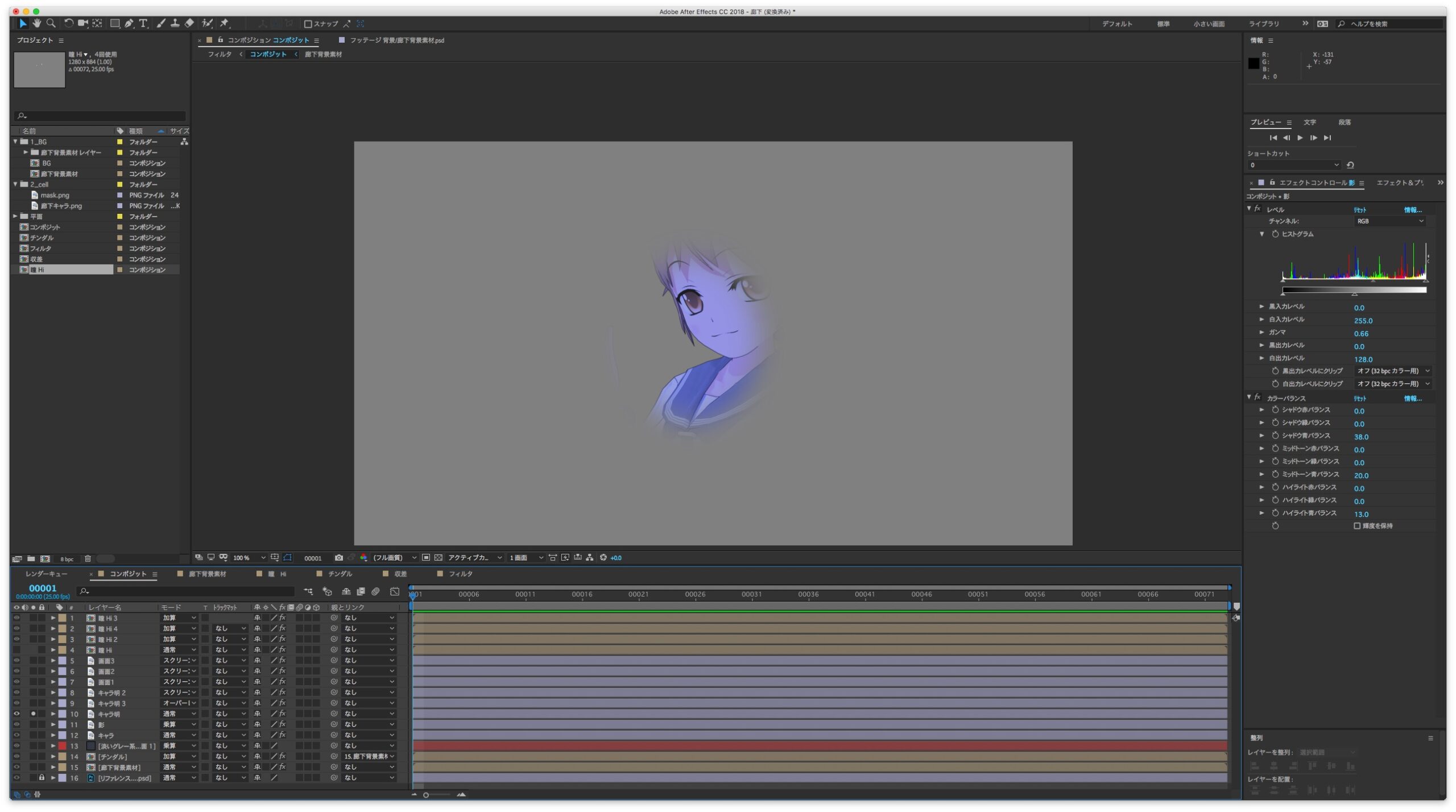

その廊下のBGから、「奥行き情報」だけを抜き出したもの。

夜のBGに対し、奥行き情報をリファレンスとして、「ブラー」というレンズフィルタでボカシをかけたもの。奥行き情報を用いることで、層(レイヤー)ごとではなく、手前から奥へ向かうにつれ徐々にボケ味が強まる処理が可能になります。

ボカした背景にキャラクターを乗せたもの。

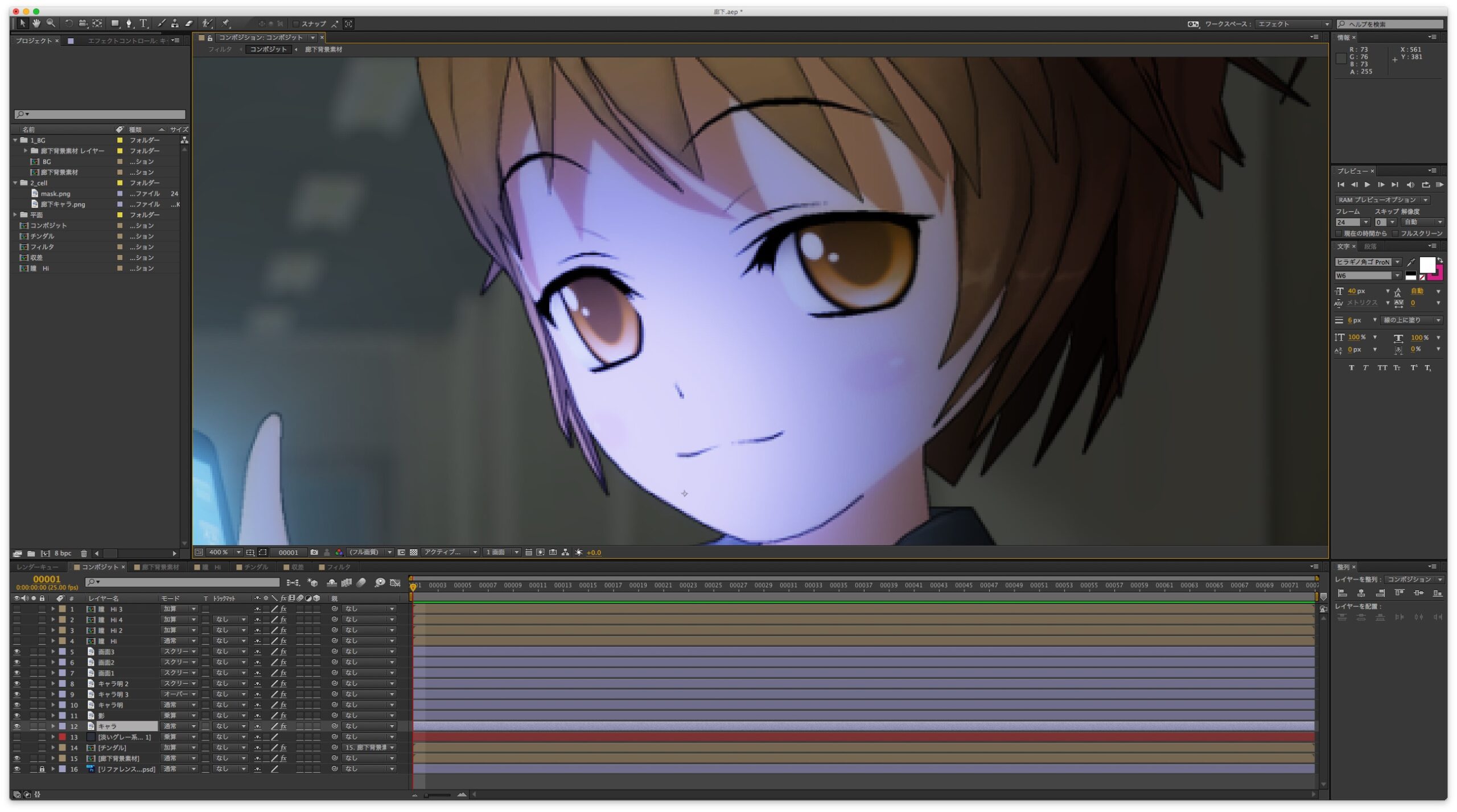

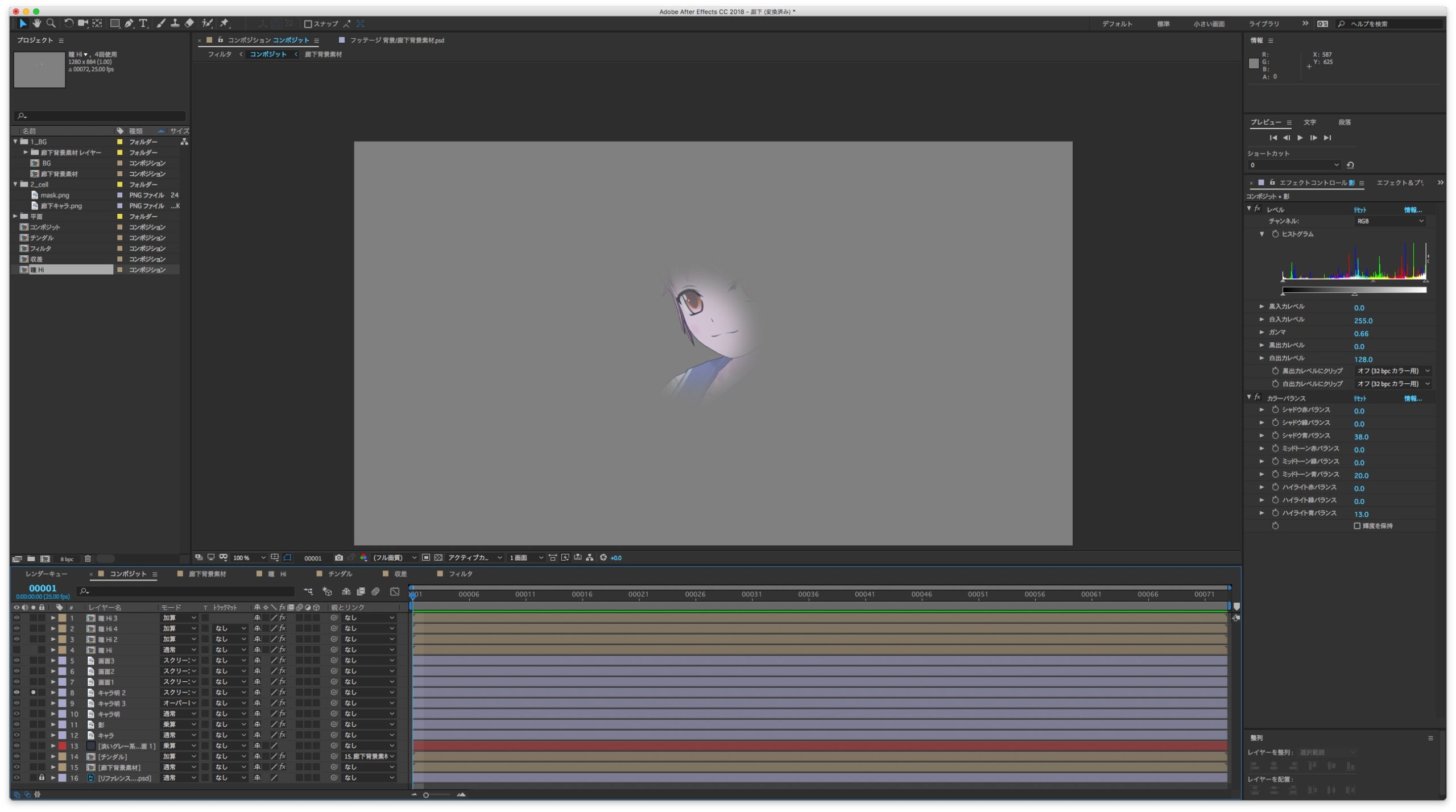

次に、手に持ったスマートフォンの光がキャラクターを照らしている状態を表現。基本的には、範囲の異なる複数のグラデーションマスクで切り抜いたキャラクターを、「比較明合成」(画像を比較し、明るい部分だけを合成する)や「スクリーン合成」(重ねた画像を明るく合成する)などのレイヤー合成モードで合成しています。範囲を変えたグラデーションマスクを用いているのは、合成したときに光が均一ではなく、中心に近づくほど強く、外側に行くほど減衰しているように見せるため。

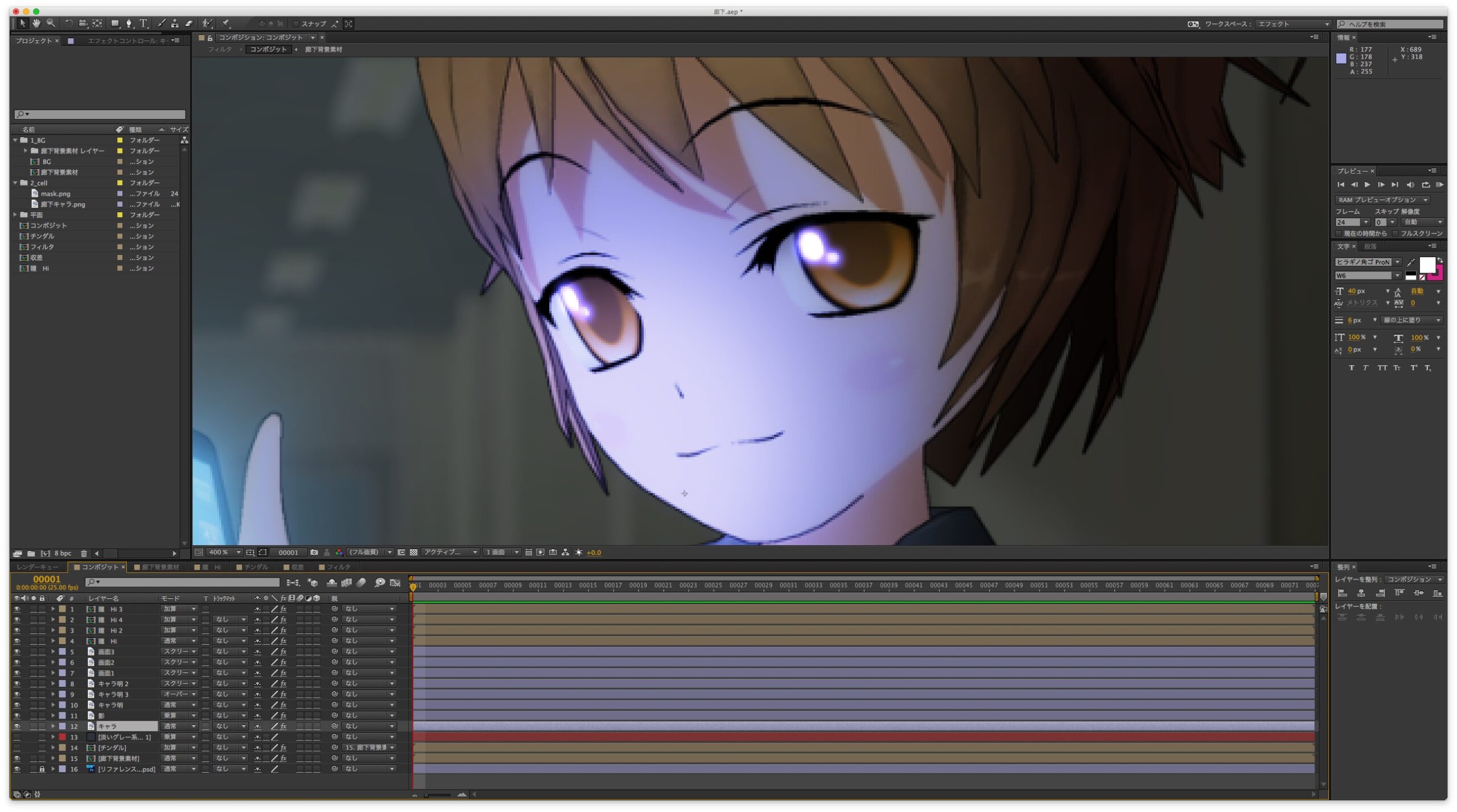

瞳のハイライト部分に発光処理を付与。キャラクターが活き活きと見えるため、近年ではほぼ必須の処理と言えます。

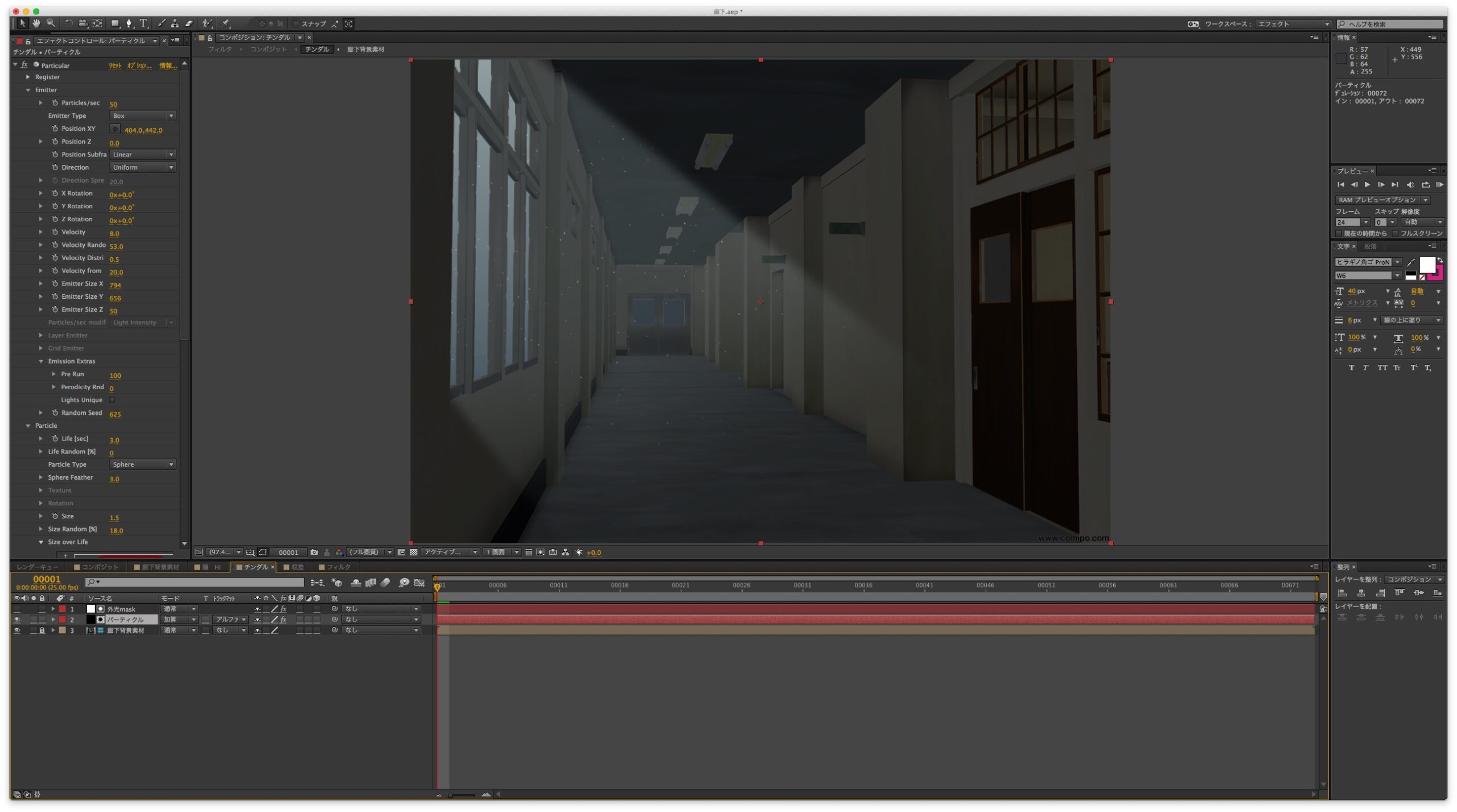

パーティクルを用いて、BG上に空気中のチリを表現。光がホコリに反射したり、水中に差し込んだりしたときに光の筋が見える現象を「チンダル現象」と呼びますが、この画面ではその中でも大きめのチリに光が反射している状態をイメージしています。なお、似た現象に「オーブ」がありますが、そちらは舞っているホコリがレンズの近くを通過した際に大きく手前ボケしたもの。「たまゆら」とも呼ばれますが、アニメの現場では「ボケ玉」と言われることが多いですね。

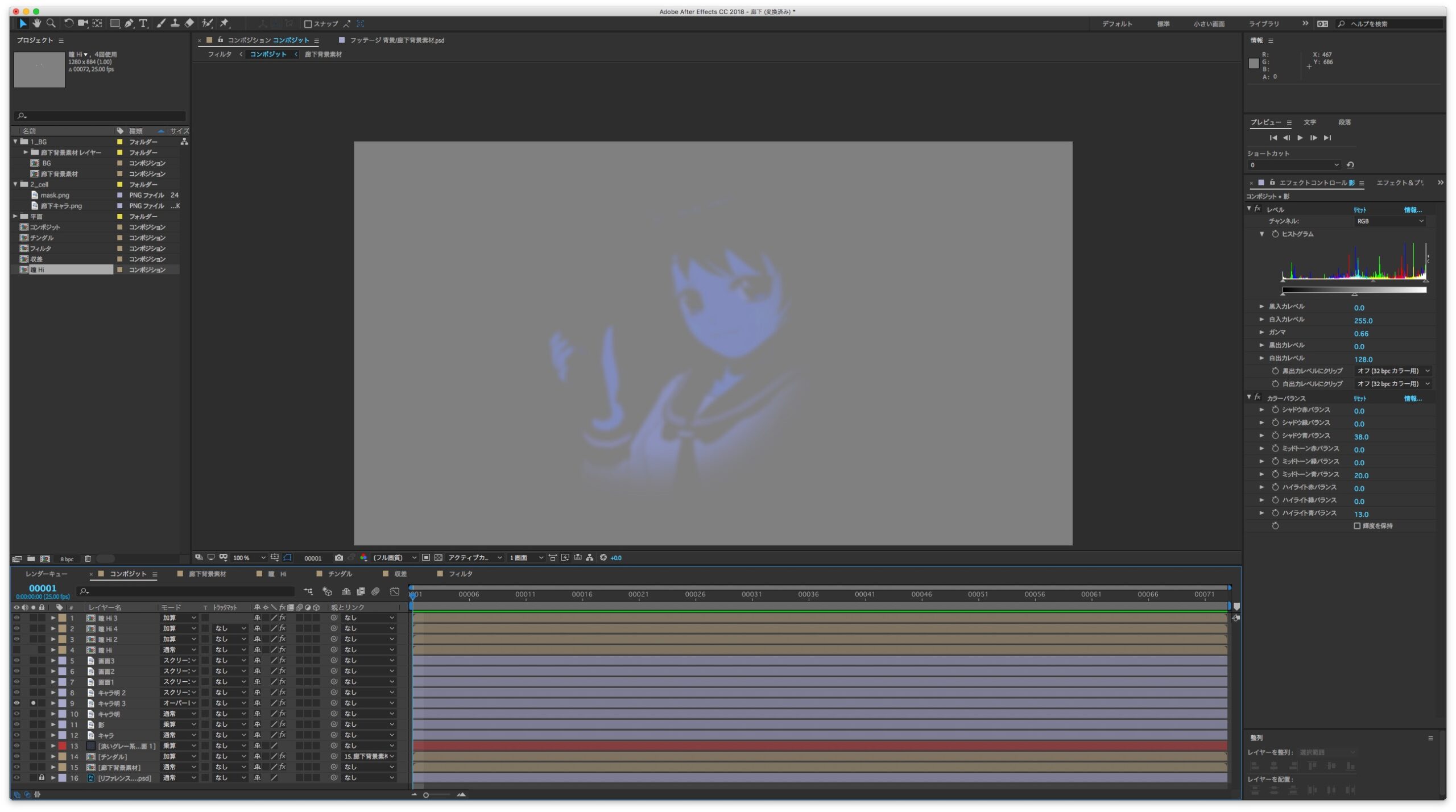

色の「レンズ収差」である「色収差」を表現しています。ここでは、キャラクターをRGBのチャンネルに分解し、その3枚の画像をX方向に少しずつずらして重ねるというシンプルな手法で作成。色収差を生み出すプラグインもありますが、この作り方であれば、外注先の撮影会社が同じプラグインを所持していなくとも表現可能になるというメリットがあります。

最後に線をにじませる処理。セルのカッチリした印象を弱め、BGとの馴染みをよくしています。

このように何気ないカットであっても、そのルックは様々な撮影処理の組み合わせによって生み出されています。そして近年のアニメの画面は通常、このサンプルよりもはるかに複雑な処理のもとで成立しています。もしアニメを観ていて、その映像に魅力を感じたときには、「撮影」という観点からも注目してみてもらえれば、そこを入り口により深く作品を楽しむ道が開けるのではないでしょうか。

(語り:泉津井陽一/取材・構成:高瀬康司)