なぜ遊びが重要なのか?

なぜわたしたちは遊びを必要としているのか?

そもそも、遊びとはいったい何なのか?

現代ゲームスタディーズの第一人者、

ミゲル・シカールによる新時代の「遊び」の哲学、待望の翻訳!

※「Chapter 1 遊び」のためし読みはこちら

※本書の原註リンク集はこちら

Chapter2 遊び心

iPhone は、金属とガラスとプラスチックでできた長方形の物体だ。 〔物体としては〕動く部品がほとんどないので、電源を切ってしまえばそれがどんな機能を内に秘めた機械なのかはわからなくなる。逆に、電源が入り、ソフトウェアがハードウェアを乗っ取ると(1)、iPhone はほとんど無限の能力を持った機械になる。ウェブブラウザ、音楽プレイヤー、動画プレイヤー、ゲーム機、リモコン、電卓、カメラ、あるいはアップルが仕込んでいるそのほかのさまざまな機能(2)。それは、こうした機能をすべて備えた小さなコンピュータだ。iPhoneは――それ以外のスマートフォンもそうだが――究極のおもちゃだと言える。それはそれ自体としてはからっぽの入れ物だが、その中身はソフトウェア次第でどんなふうにもなるのだ。

スマートフォンは、おもちゃが柔軟なやり方で使われる遊び道具であることを示す例だが、さらにそれは、遊び心あるふるまいを生み出す力を物が持つことを示す例でもある。しかし、ここでいう「遊び心」とは何なのか。遊びと遊び心――たんなるくだけたふるまい以上の何か――の関係は、遊びと遊び道具の生態系を理解するうえで、非常に重要である。

わたしたちを取り巻く現代のテクノロジーの多くは、あるものをその本来のあり方(あるいは想定されていたあり方)とは別のものに見せるために使われるという側面がいくらかある。たとえば電話は、もはや電話というよりも、感情に訴えかけるマルチメディアな道具になろうとしている。テレビは、暖炉の代わり〔としてお茶の間に置かれるもの〕以上の何かになろうとしている。それはいわば、好きなときにいつでも「寝る前のお話」を聞かせてくれるおばあちゃんのようなものを目指しているのだ。冷蔵庫はそのうち健康に気をつかってくれるようになるだろうし、コンピュータはすでに人が自分を表現するための手段になっている。いずれは、エスプレッソマシーンが恋人になることもあるかもしれない(3)。

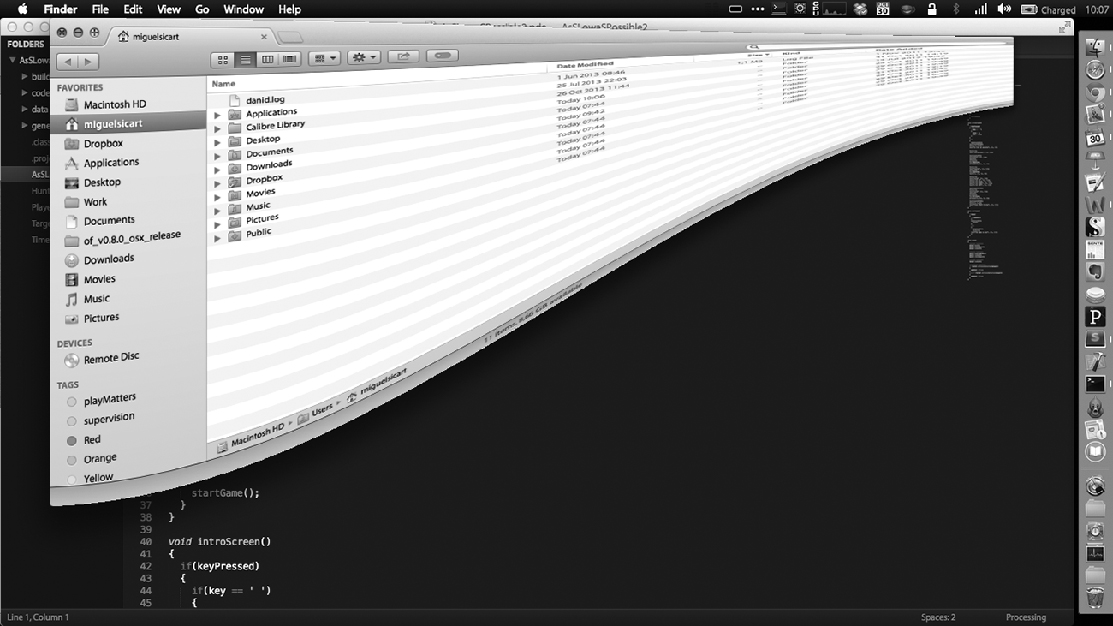

わたしたちが生きている時代は、どこもかしこもエモーショナル・デザイン――つまり〔機能というよりも〕感覚と感情に訴えかけることを意図して作られた物――にあふれている(4)。そうしたポスト機能主義的なデザインに典型的に見られるのは、テクノロジーをより遊び心あるものに見せたり感じさせたりするという工夫だ。アップルコンピュータのUI上のアニメーションの多く――フォルダを開くときやアプリケーションを最小化するときのそれ(図2-1)――は、純粋に機能的なデザインを意図してそうなっているわけではない。そうしたUIデザインの背後には、ある種のメッセージを伝えたいという欲求がある。わたしたちがやりとりしているこの機械は、まじめくさったコンピュータではなく、別の何か、奇抜で個性あふれる何かである。それは、それを使って自己表現することを否定するものではない。むしろ、創造性を引き出してくれるものである――このようなメッセージである。

図2-1 遊び心あるユーザーインターフェイス

デザインを通じて事物に対する感情的な愛着を刺激してくるというのは、デジタルテクノロジーにかぎった話ではない。どこの職場もどこのサービスプロバイダも、従業員や顧客に、自分たちがたんなる頭数や機械の歯車ではなく、ともに遊ぶ仲間だと感じてもらえるような関係を作り出そうとしている(5)。現代の企業の価値観には、よいチームメイトという理想、つまりスポーツやゲームに見られる理想が奇妙なかたちで漂っている(6)。わたしたちは、自分の人生が、ダイナミックで、魅力的で、遊びが持つ表現力に満ちたものになってほしいと思っている(7)。一方でわたしたちは、自分の人生が、実利的で、成果を生み出し、まじめで、有益なものであってほしいとも思っている(8)。ようするに、わたしたちは遊びを必要としてはいるが、遊びのすべての側面を必要としているわけではないのだ。必要なのは遊びが持つ魅力的な側面、物作りに役立ったり成果につながったり人を引き込んだりする側面だけであって、全部入りの遊びは必要ないのである。

わたしたちが求めているのは、遊びの活動ぬきの遊びの態度だ。わたしたちは、遊びの最中にとるのと同じ態度を、事物に対して、世界に対して、あるいは他人に対して、とるように迫られている。とはいえ、わたしたちは、そこで本当に遊んではいけない。むしろ、わたしたちがしなければならないのは、当の(まじめな)文脈のなかで、当の(まじめな)物を使いながら、遊びをしているときのようにふるまうことだ。わたしたちは、遊びぬきの遊びを――つまり遊び心を――求めている。それは、遊びの文脈の外側で遊びを使う能力のことだ。

(このつづきは、本編でお楽しみ下さい)

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

[原註]

(1)ソフトウェアがハードウェアを乗っ取るという考え、およびそのことが潜在的に持つ政治的・法的・倫理的な含意については、Lessig(2000)の説明を参照。また、ソフトウェアとハードウェアの関係についてのより的確な分析については、Bogost and Montfort(2009)、Wardrip-Fruin(2009)を参照。とはいえ、ソフトウェアとハードウェアの関係についてのもっとも興味深い洞察は、科学技術社会論にしばしば見られる(Latour1992;2005)。Kittler(2010)も参照。

(2)ここでは場ちがいな論点だが、一言述べておこう。遊びとデジタルの関係を考える際に取り上げるべき興味深い論点として、遊び心あるテクノロジーの形成においてゲートキーパーが果たす役割という問題がある。〔訳者註:固有名の「Gatekeeper」はMac OSのセキュリティ機能で、信頼できない(とアップルが見なす)ソフトウェアがデバイスにインストールされるのを防ぐもの。ただし、ここでは「gatekeepers」と一般名詞で書かれており、Mac OSの Gatekeeper だけでなく、それと同等の機能一般を指していると思われる。〕たとえば iPhone は〔そのデバイス自体としては〕無限の可能性を秘めてはいるが、あるソフトウェアが iPhone 上で実際に動くことを許可しているのは、最終的にはそれを生産した会社、つまりアップルである。このように背後に機関があるという事実が遊びに本来備わる自由さにどう影響するかについて、デジタルな遊びの作り手や研究者は関心を持つべきだろう。

(3)たとえばマツダの Zoom-Zoom キャンペーン(http://zoom-zoom.mazda.com/, accessed December 9, 2011〔アクセス不可〕)のように、スポーツカーがこの手のエモーショナルで遊び心あるアイテムとして売り込まれることはよくある (この見解はマーク・J・ネルソンに負う)。同様に、キッチン用品に色を使うことは、それを食料生産のためのさえない道具から感覚的な料理経験の一部に引き上げる(たとえば、デンマークのブランドであるボダムを参照。https://www.bodum.com/dk/da/, accessed December 9, 2011)。マーケティング理論家は、「遊び心ある消費」について、またそれが市場でどう利用できるかについて、広範かつ適切に論じている。Holbrook and Hirschman(1982)、Holbrook et al.(1984)、Grayson(1999)、Molesworth and Denegri-Knot(2008)を参照。

(4)マーケティング、デザイン、感情の関係については、Blijlevens, Creusen, and Schoormans(2009)を参照。

(5)2010年にゲーミフィケーションという概念が盛り上がりを見せたが、それはまさにこうした考え―遊びとその価値を通じて、ビジネスやサービスは顧客の関心をより引くことができるという考え―をあからさまに示している。ビジネス用語として持ち上げられたゲーミフィケーションは広く批判されたものの、形式化された遊び〔=ゲーム〕の領域以外のところで〔ゲーミフィケーションの発想に近いものとしての〕遊び心について考える展望はまだまだある。ゲーミフィケーションについての完全かつ綿密かつ希望のある批判は、Deterding et al.(2011a; 2011b)を参照。

(6)スポーツカーのコマーシャルは、遊び心ある方法で製品を見せることが多い。同様に、アップル(「Think Different」)、ヒューレット・パッカード(「The Computer Is Personal Again」)、ナイキ(「Just Do It」、とくに1990年代後半のエリック・カントナを主役に起用したサッカーのコマーシャルを参照。リック・カントナを主役に起用したサッカーのコマーシャルを参照。https://www.youtube.com/watch?v=egNMC6YfpeE; https://www.youtube.com/watch?v=vdhvp-iYR3s; accessed December 9, 2011)といった世界的なブランドは、遊びのレトリックを使いながら、当の商売領域(コンピュータやスポーツ)において頻繁に持ち出される価値観とは別の価値観に訴えることで、潜在的な顧客の気を引こうとしている。

(7)典型例は、カフェイン入りの栄養ドリンクの宣伝だ。その飲み物は、実際のところは現代のふつうの職場で仕事の能率を上げるためのアイテムなのだが、宣伝上は過激なライフスタイルを誇示するアイテムの姿をとっている。

(8)ここには、近代性に対するフランクフルト学派の考え方があらわれている。Adorno and Horkheimer(2010)を参照。