データを流し込めば、魂が発生する。

人間の体とモノの体との境目が曖昧になっていく──

それは人類が夢見た未来なのか?

3DCG、VTuber、アバター、ロボットなどの生命をもたないモノたちの身体運用は人類に何を問うのか?

医師であり元ダンサーの俊英が放つ、

デジタルとアナログのあわい/機械と生体のあわいで身体を運用する現代人のための、

エキサイティングなダンス=身体=メディア論の誕生。

3DCGのキャラクターが高度な振付で踊り、犬型ロボットがBTSのMVのダンスを踊る。TikTokには膨大な数のコピーダンス動画がアップロードされ、生身の体に機械の体、画面の中のヴァーチャルな体にも、ダンスは情報として等しく流通していく。

果たしてアバターは魂の器なのか? ロボットは人間のように踊るのか? 増殖する振付は一体何を踊らせているのか?

初音ミク、VTuber、TikTokからAIまで、人形論、SF、メディアアートから盆踊りまで。

身体の複製・流通そして「踊る体」の消費・媒体化をキー概念に、私たちの身体にかかわるあらゆるトピックを渉猟しながら、テクノロジーによって根本的に変質した人類とモノたちの身体運用を検討する。新たな地平を切り拓く、スリリング&画期的ダンス論。

あのとき私がたしかに感じたのは、我々はもう持って生まれた体で踊らなくとも構わないのかもしれないという、解放感にも似たなにかだった。

・2020年からweb「かみのたね」での連載を大幅加筆・改稿した待望の書籍化。こちらから連載第1回がためし読みできます。

・2018年に批評誌『ヱクリヲ』に発表された論考「幽体の群れはいかにして踊るか──肉体・幽体二元論」も収録。

川田十夢氏(開発者、AR三兄弟)推薦!

資産運用より大切なのは身体運用、株主優待より切実なのは幽体のダンス。本書から読み取ったメソッドの数々、とにかく変なことがたくさん書いてあります。

私がストリートダンスを始めた二〇〇〇年代の前半、ダンスを始めとする身体芸術は、基本的にはまだ「その場」でしか成立しない一回性のパフォーマンスだったと思います。映像が出回るときは、まだモノとして流通するのが常でした。(中略)ところがその後、状況は瞬く間に変わりました。動画共有サイトやスマートフォンなど新しい技術の登場によって、ダンスは記録・複製・伝播可能なデジタルデータとなり、時空を超えて流通するようになりました。さらに近年のTikTokに代表されるように、ソーシャルメディアではダンスの断片的なミームが爆発的に拡散し、ユーザーの体を媒介として増殖を続けています。

こういう変化の中で私が直観的に抱いていたのは、人間の体とモノの体との境目が、どんどん曖昧になっていくという感覚でした。というのも、ネット上で踊っているのは生身の人間だけではなかったからです。生身の人間と架空のキャラクターが画面の中で同じ振付を踊っている光景は、もう珍しいものではなくなりました。いってみれば、こうしてダンスが流通することの影響は、生身の人間にも無生物にも等しく及んでいるわけです。

ご提案を受けてあらためて周りを見回すと、私が育んできた身体感覚を言葉にして語っている人があまり見当たらないことに気がつきました。そもそも、ダンスをめぐる言葉は世の中に多くは出回っていません。舞踊評論という分野はもちろんありますが、そこでTikTokとかロボットとか、「初音ミク」とかの話がでてくることは基本的にありません。

しかし直観的には、これは同じ時代の変化を生きてきた人が多かれ少なかれ感じていることではないか、(中略)たしかにこれは、誰かがまとまった分量で書いておいたほうがいいことだと思いました。書かれたものが誰にどう読まれるかわからないけれども、とにかく書いてみようと思って書き始めたのが「踊るのは新しい体」という連載でした。

(「はじめに」より)

メディア掲載

目次

はじめに

第Ⅰ部 踊るのは新しい体

1 MMDからVTuberへ ──身体運用の複製・流通・再生

新しい体/魂の実装/身体運用の複製と編集/デジタルダンスの生態系/魂、身体の記憶/ヒトのかたちの魂/そして人形へ

2 人形にみる非生命の神秘 ──肉体の作成と魂の実装

人のかたちをしたモノ/『人形論』の不思議/人形は自ら動き出す/一時的な魂/動物に魂はあるのか/人間‐人形‐石ころ/人形概念の糊代/人形論の演繹

3 仮想空間と四本腕のダンス ──かたちが踊る、かたちを換える

仮想空間に生まれる/新しいかたちで踊る/データとしての人類/記号としての体/ゴーレムのかたちとはたらき/身体運用のボキャブラリー/みんなで同じ肉を得る/今日の没入様式、今日の記号的身体/不気味な身体運用

4 オルタとデジタルシャーマン ──機械をめぐる霊魂論

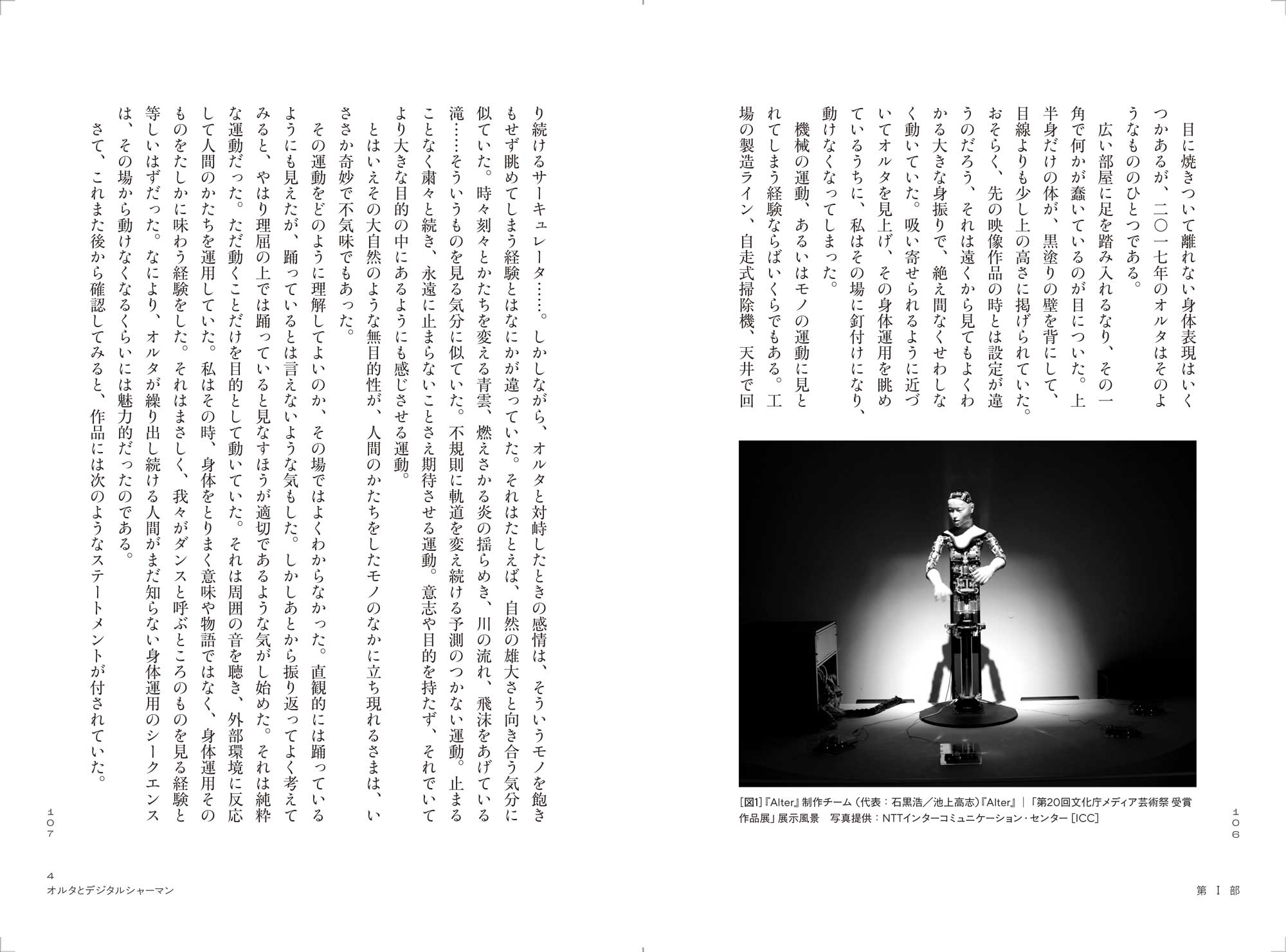

機械と対舞する/機械の生命、機械のダンス/霊魂のインストール/機械をめぐる霊魂論/内部構造と再生、魂の減衰/商業機械は二度裏切る/人間ならば裏切れるのか

5 ダンサーに魂はあるのか ──データベース・改変・再配布

魂の減衰/ダンサーに魂はあるのか/午前3時の身体/ボキャブラリーの運用、誤用/身体内外のダンス/魂の懐胎/仮想平面の身体論

6 VTuberが踊るとき ──代理する肉の流通

人形はいかにして魂を得るか/魂をめぐる技術/ポルノグラフィの成立要件/再生と生成、振付と即興/魂を鑑別する/肉体の再配布/人形化する人間たち

7 ダンス、ウィルス、TikTok ──身体運用の増殖戦略

ダンスに感染する/インターネットとコピーダンス/データベースで踊る/人形のための産業機械/現場から平面へ/断片化されたウィルス

8 プロキシたちのサイファー ──自存する時間差の鏡像

ループモーションのクラブ/「居ること」を複製する/スクリーンショットによる出席/鏡の国と通話する/鏡の中の人形遊び/ダンスは機械の仕事/鏡の国へようこそ!/プロキシたちのサイファー/力としての振付

9 「踊らせるもの」の諸相 ──その布置・流通・運動への変換

「居ること」のために踊る/身体を引き受ける/「踊らせるもの」の諸相/地球村の盆踊り/「踊らせるもの」を扱う/すべてを「踊らせるもの」化する

第II部 (補論)

幽体の群れはいかにして踊るか ──肉体・幽体二元論

おわりに

プロフィール

[著]

太田充胤(おおた・みつたね)

1989年生。医師・批評家。内分泌・糖尿病専門医。旅行する批評誌『LOCUST/ロカスト』編集部。批評家としての過去の連載に、医療実践と食の接点を論じた「〈食べたい〉をめぐって」(医学書院『看護教育』)がある。2022年より東京大学大学院総合文化研究科 科学史・科学哲学研究室に在籍。修士論文「『生活習慣病』概念の半世紀──その発生・受容・変容」で広域科学専攻奨励賞を受賞し、現在は博士後期課程。