INTRODUCTION「女性たちの映画」とはなにか

降矢聡(グッチーズ・フリースクール)、吉田夏生、田中竜輔(フィルムアート社)鼎談

田中●本書が目指しているものについて、編者のお二人にまず、率直なお話を伺いたいと思います。

降矢●まず、お話をいただいたときに、女性たちと映画をめぐるガイドとなる本があまり多くないとお聞きして、確かにそうだな、と思いました。雑誌とかの特集ではしばしば取り上げられても、ある程度の長いスパンを包括的に紹介した本というのは、今回の企画のはじめに田中さんから教えてもらって参照していた『女性監督映画の全貌』(パド・ウィメンズ・オフィス)くらいじゃないかと。これは凄まじい本で、まずこれを復刊するところからじゃないか、とも思いますが(笑)。ただ今回の書籍では、『女性監督映画の全貌』のように全映画史を網羅するというよりも、今の視点や価値観で、面白かったり重要だと感じる切り口から、映画を振り返ってみようと思いました。だから、通史的になっていない箇所もあるし、さまざまな国や年代の映画が一緒に取り上げられるような作りになっているはずです。そしてもうひとつは、よりカジュアルなニュアンスや雰囲気を持った本を作ろうと心がけました。

吉田●1960年代より昔、つまりアニエス・ヴァルダ以前の時代までは映画史に女性監督はほとんど存在していなかったという認識が、2000年代のはじめまでは一般的だったのではないかと思います。ここで踏まえておきたいのは、「映画史における(作り手としての)女性の不在」という視点自体が、ある時代まではほとんど認識されていなかったということです。70年代にフェミニズム研究が盛り上がりを見せ、それに伴って初めて焦点が当たったわけで、それまではそもそも「女性監督がいない」という問題自体に注目が集まっていなかった。ところが、この十数年で状況は大きく前進しました。世界最初の劇映画作家とされるアリス・ギイの再評価がなされたり、あるいはシャンタル・アケルマンの大規模なレトロスペクティヴやリバイバルが世界各国で開催されたり、歴史の読み直しが広がって、ムードが変わってきていますよね。映画作家の再発見という文脈だけではありません。たとえばコロンビア大学は、監督、脚本家、プロデューサーなど、無声映画期にカメラの裏側で働いた女性たちの情報・資料をオンラインで公開するプロジェクト「Women Film Pioneers Project」を2013年に立ち上げました。#MeToo運動をきっかけとしてフェミニズムへの関心は世界的にいっそう高まっていて、そうした認識の変化を踏まえても、今、このタイミングで、女性と映画をコンセプトとした本をつくることの意味は大きいと思います。 ただ、紹介する映画や人物に一定の偏りが出てしまうという懸念はあります。アメリカ・ヨーロッパがメインで、白色人種の割合が多い。その理由のひとつとして、80年代の日本に生まれた編者の私たちにとって、そのときどきに話題だった、重要とされた映画を見るという鑑賞体験を続けてくると、どうしても、白人を中心とした欧米の映画に「慣れ親しんできた」傾向がある。それが本に反映されてしまうのではないかというジレンマについては、企画の当初から編者全員で話し合ってきました。参加者の「これが好き! 面白い!」というパーソナルな愛や情熱が詰まっているのも本書の魅力なので、そうしたポイントは大切にしながらも、それぞれの鑑賞体験が抱える不均衡には常に意識的になって、制作を進めてきたつもりです。

降矢●吉田さんの言う通り、一冊の本をつくるというのはすごく恣意的な操作なので、どうしても入らない人たちというのは当然出てくる。それが結局ある種の差別に加担してしまう、という懸念はもちろん持っています。しかし何もかもを網羅することはもちろんできないし、全てわからなければ書くべきではないというようなタブー視はしたくなかったです。できることは、むしろ、差別や選別に繋がってしまうかもしれないが、それでもなにかを書くとしたらどうすればいいか、という悩みや迷いまで含めて、書くことではないかと思っています。このイントロ座談会は、そういった迷いや悩みを正直に話す場でもあるかな、と。

田中●この本では「女性映画」という表現が用いられることもありますが、もちろん現在のジェンダーをめぐるさまざまな考え方を無視しようというわけではないし、女性・男性の二元論に固執したいわけでもない、むしろ積極的にそうした議論にはかかわりたい。ただ、ひとつの判断基準として、映画史において「女性」という存在が男性優位な環境の中で目を向けられていなかった時代、あるいは特別な扱いを受けていた時代というのが歴然とある、それが現在に至るまでずっと影響を残している。その事実を踏まえてさらにその先に視座を置くために、そうした表現についても用いる選択をしました。

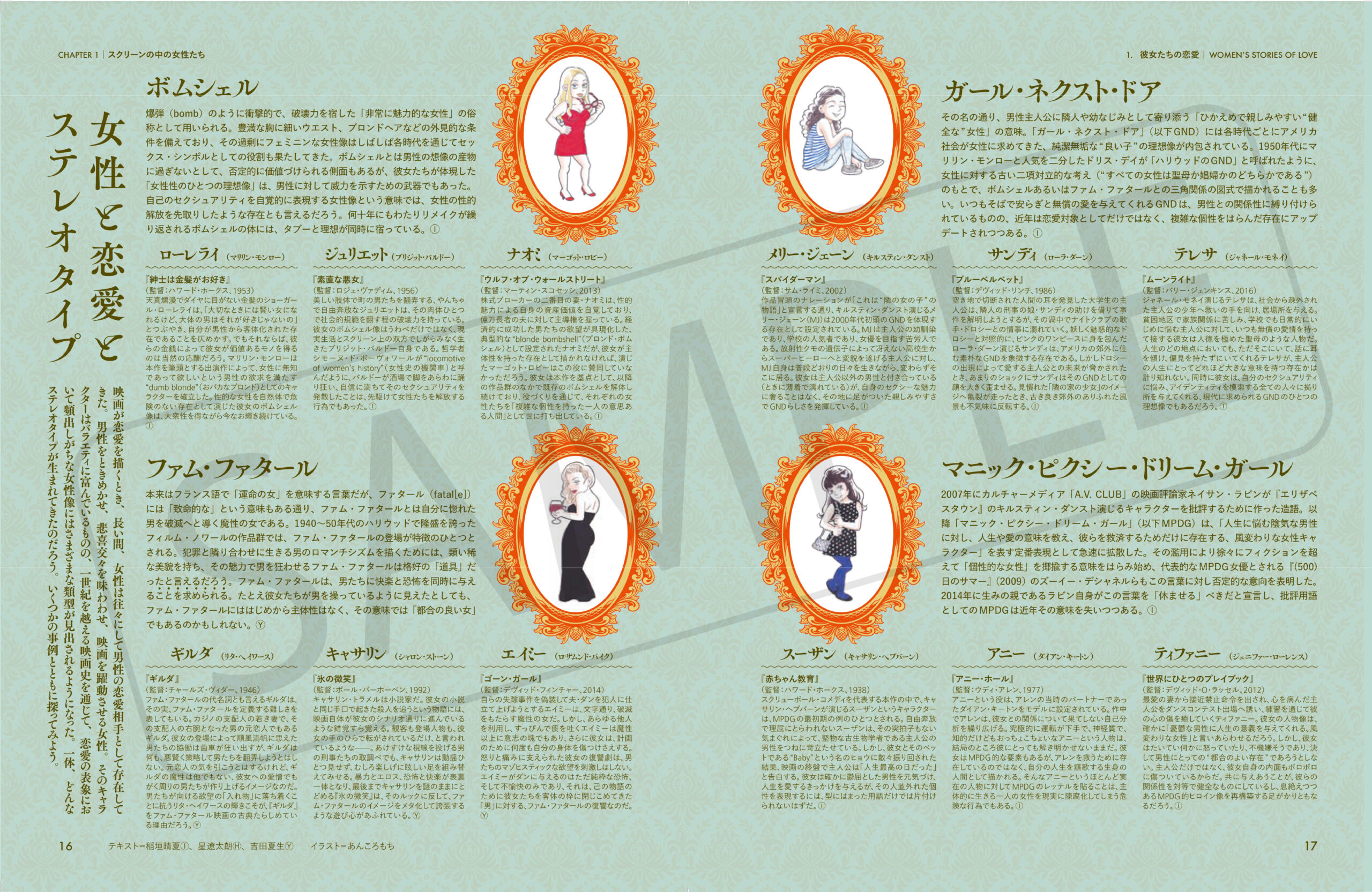

降矢●構成について話をしましょうか。まずChapter1では、映画のスクリーンの上での女性の活躍にスポットを当てています。今まであまり描かれてこなかった、そして今見て新鮮だと思える女性の描き方や女性に対する視点、あるいは物語とはどういうものだろうとまず考えました。わかりやすいところでいうと、たとえば恋愛映画における女性の描き方や映画のなかで描かれる戦う女性たちのあり方などですね。今、新しい描き方がされているように見えるということは、そこにはきっと重要ななにかがあるはずです。こうした今の感覚を出発点に、過去の映画はどうだったろう、いつから変わり始めてきたのだろうか、そもそも本当に新しいのだろうか? と探っていく。言及した映画やキャラクターは今見てももちろん面白いものもあるでしょうし、逆に今の基準では受け入れ難いものもあるかもしれません。そうしたものに伴う変化だとか面白さというものを、単に楽しむだけでなく批判的な視点も忘れないようにしながら、さまざまに見ていくセクションですね。

映画における女性のステレオタイプについてまとめたページ

田中●つづくChapter2では作り手の歴史についてさまざまな方に執筆いただき、映画史の中で女性たちのつくる映画というものがいかなる試みをなしてきたか、その系譜を俯瞰するようなパートになります。有名な作品も扱われますが、日本ではなかなか見ることのできない作品もたくさん登場します。アメリカ、ヨーロッパ、そして旧ソ連等の地域の女性たちによる映画史、その豊穣さを味わっていただき、そして今後の映画鑑賞に役立ててほしいと思います。一方、アジアやアフリカなどほとんど言及のできなかった地域もあり、その偏りを解消するには力及ばずでしたが……ぜひともそうした試みが、また新たに現れてくれることを期待しています。

降矢●Chapter1はいろんな作品を俳優やキャラクターを単位に楽しく紹介することを心がけました。これは先ほども少し話しましたが、中々シビアな話題もあるなかでタブー視したり腫れ物に触るように慎重になりすぎても良くないと感じたというのがあります。一転して、ちょっと真面目に歴史とともに勉強してみましょうというのがChapter2ですね。

田中●そしてChapter3では、映画自体を広げるという仕事に注目しました。そこではまず、高崎郁子さんによる川喜多かしこさん、高野悦子さんという映画配給・プログラミングの歴史における重要なおふたりについてのテキスト、さらには本書をつくるにあたって非常に大きな資料となった『女性監督映画の全貌』の編著者のおひとりである松本侑壬子さんへのインタビューを掲載し、そして現在進行形で映画を広げるという仕事をされる方々へのアンケートをまとめています。

「映画を広げるという仕事をめぐって」のアンケート結果をまとめたページ

吉田●川喜多さんと高野さんは、それまでは国内で見ることが難しかった外国映画を日本に届けるお仕事をされた方々で、彼女たちの活動が日本における映画文化の発展に与えた影響は計り知れません。現在も近しい現状ではあると思うのですが、当時、メジャーな映画会社の中枢は男性が舵を握っていました。そんななかで、おふたりは、全く独自のやり方でそこに風穴を開けるようなお仕事をされたわけですよね。 女性と映画の関係について考えるとき、スクリーン上の女性や映画をつくる女性に目が向きがちになりますが、私たちがある映画作品に触れるためには、当然、それを観客に届ける方々の存在が必要になります。そこにおいては、上映に関わる活動のみではなく、その作品がこれから先も適切なかたちで見られるようにする、映画の保存活動も欠かせないものです。そうした、とっても重要だけれど普段はなかなかスポットの当たらない分野もできる限り取り上げたいという思いで、さまざまな方にご協力をいただきました。

降矢●高野さんらと直接交流があり、ご自身も素晴らしい活動をされてきた松本侑壬子さんにインタビューできたのはとても有意義でした。そこでは、業界では女性が少数派だったがゆえに、男性たちの目にはとまらなかった映画たちを見つけて、届けることができたというようなお話を具体的なエピソードを交えて語ってもらい、大変貴重なものになったと思います。また、アンケートページでは、川喜多さんと高野さん、そして松本さんと同じように映画文化の発展にとって重要なお仕事を現在進行形でされている女性たちにご自身のお仕事についてお話を伺いました。ただし、当然のこと、仕事との関わりあいのなかで、女性であることを意識していない方もいるし、女性であることを強調したくない、する必要もない、という方もいる。そう思って振り返ると、話を伺う側である私たちが「女性として」という部分にこだわるのは適当ではないかもしれないという迷いはありました。松本さんのインタビューに戻れば、そこでも「女性監督」と呼ぶべきか「監督」と呼ぶべきか、というお話をされています。

吉田●アンケートページにおけるの私たちのスタンスの迷いは、そのお話と少し通ずる部分がありますね。私たちは最終的に、「女性として」という観点を必須としないよう、なるべく誘導的にならない質問をすることに決めました。もちろん、そうではない方法もあったと思います。それでも、アンケートの内容は極めて充実し、とても面白いコーナーになっています。

田中●さらに女性たちによる映画をめぐる言説、研究についてのブックガイドを掲載しました。ここでは近年ローラ・マルヴィの映画作品の上映をなされた上映団体Nowsreelの中田円凜さん、沖田航平さん、そしてフェミニズムに特化したフェミニスト批評誌『i+med(i/e)a イメディア』の小林亜伽里さんにご協力をいただきました。フェミニズム映画理論、あるいはジェンダーやクィアの理論から映画を見るという広がりは近年の日本でもますます重要性がましています。私見ではありますが、そうした理論や批評というのは、他と比べてみても、かなり率直に実作とも結びついて見えるというか、作り手も積極的にその蓄積を作品に持ち込んでいることが多いように思われます。そうした知識を学ぶことが映画を見るという体験の充実につながるという視点を持っていただけたらと考えています。 そして最後のChapter4はドラマシリーズについて、いわゆる映画というものの伝統を引き継ぎつつ、そこからはみ出ていくメディアの中での、女性たちの新しい描かれ方を軸に考える座談会を設けました。

吉田●ドラマシリーズは、劇場公開される映画とは異なる作品の広がり方を有していながらも、作り手という点では、映画との境界線がどんどん曖昧になってきています。そういう意味でも、映画を中心とした本の中で、ドラマシリーズについて話す場を設けることも意義があるはずです。昨今のドラマシリーズは本当にバラエティ豊かで面白い作品が多いので、「映画は見るけどドラマシリーズはあんまり」という方にもぜひその魅力を伝えたい! という思いが第一にありますが、読者の方がすでにご覧になっている作品であっても、そこに新しい発見ができるような読み物になっていればと思います。「文学産業」や「演劇産業」といった表現はなくても「映画産業」はありふれた言葉であるように、映画という表現形式は非常に資本主義的なものです。目まぐるしい速度で作品がコンテンツとして消費される時代にあって、グローバル企業が運営する配信サービスなしには成立し得ない現在のドラマシリーズは、その点、映画以上に資本主義的とさえ言えるかもしれません。でも、そこに資本主義の枠組みを超えた見方を探ることはできる。そういうオルタナティブな精神性は、この本の核でもありますね。

降矢●女性たちと映画を考えるうえでとっかかりとなるものを、紙面の許す限り、なるべく多く作ったつもりなので、最初に言った通り、この本がガイドとして少しでも役に立てれば嬉しく思います。

吉田●私も全く同じ気持ちです。はじめの方でもお話ししましたが、取り上げている作品・人物に偏りを感じ、違和感を持つ方もいるかもしれません。その意味で、この本はまだ道半ばにあります。十数年……いや、数十年が必要かもしれないけど、もしもこれから先に誰かが「女性と映画」というテーマで再び本を作るとなったら、そのときには、今回私たちが抱いた懸念がほとんど解消されているような、違った景色が見えていたらいい。だからこそ、この本を過去と未来をつなぐための入り口にしていただけたら嬉しい。そんな期待をこめた本です、どうぞお楽しみください!