2022年12月24日発売された『色のコードを読む なぜ「怒り」は赤で「憂鬱」はブルーなのか』では、わたしたちの身近に存在する「色」について、感情、芸術、歴史、宗教、科学、医学、政治、ポップカルチャー等々、多様な側面からひもときながら、その背景にある秘密を解き明かしていきます。

緑を「嫉妬」の代名詞にしたのはシェイクスピアだった? 英国紳士は茶色の靴を敬遠する? 画家のモネは新鮮な空気を描くのに必ずスミレ色を使った? 詩人ホメロスが見ていた海は「青」ではなかった? 「雲のダンサー」「象の息」という色名からどんな色を想像する?……などなど、色にまつわる気になる雑学が目白押しです。

今回は本書「イントロダクション」冒頭を公開します。明日誰かに話したくなるトリビアと、誰かに何かを伝えたいときにきっと役立つ知識が満載の、読んで楽しく見ても楽しい一冊です!ぜひ、お手にとってみてください。

「色は魂に直接影響を与える。

色は鍵盤、目はハンマー、魂は多くの弦をもつピアノである」

ワシリー・カンディンスキー

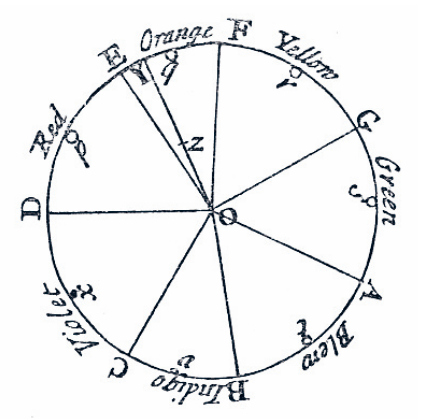

虹には何色あるだろうか? 英国の物理学者アイザック・ニュートン卿がスペクトルを体系化して以来、その答えは明白だ。7色である。赤(Red)、橙(Orange)、黄(Yellow)、緑(Green)、青(Blue)、藍(Indigo)、菫(Violet)の7色で、「ROYGBIV」という略語がある。しかし、古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、その著作『気象論』のなかで、虹の主要色は赤、緑、紫の3色だけだと示唆している。アリストテレスは、黄色が見えるのは赤と緑のコントラストが生む効果にすぎないと主張した。人類学者によれば、特定の色彩用語をもたないアマゾンの先住民であるピダハン民族やカンドシ民族にとっての虹は、「暗い/冷たい」と「明るい/暖かい」の2つのトーンしかないそうだ。実のところ、虹の色の数は特に決まっていない。それぞれの色が隣の色と微妙に混ざり合っているからだ。色に名前をつけるということは、私たちが「可視光」と呼んでいる電磁波スペクトルのうちのわずかな部分(波長がおおよそ400~740ナノメートルのもの)に、ある秩序を与えているにすぎない。

「自分自身の目は色を見分けるのにあまり優れていない」と認めていたニュートンは、7色を正しい数として判断する際に、古くから伝わる7のパターン(1週間の7日間、世界の7不思議、音階の7音、7つの教養など)や、ピタゴラス派の哲学者たちがこの数字を神秘的なオーラに包んでとらえていたことに影響されたのかもしれない。

ニュートンは著書『光学』(1704年)のなかで、色を一次色(赤、青、黄)、二次色(緑、橙、紫)、三次色(2つ以上の色名を結びつけ、英語圏ではハイフンを用いて表す色)に分類した。一次色である原色を混ぜれば、他のすべての色をつくることができる。彼の実験は、白色光が純粋なプリズム色に分離され、それを組み合わせると再び白色光になることを証明した。ニュートンは、こう結論づけている。「もし、太陽光が1種類の光のみで成り立っているとしたら、世界全体には色は1色しかないだろう」。

* * *

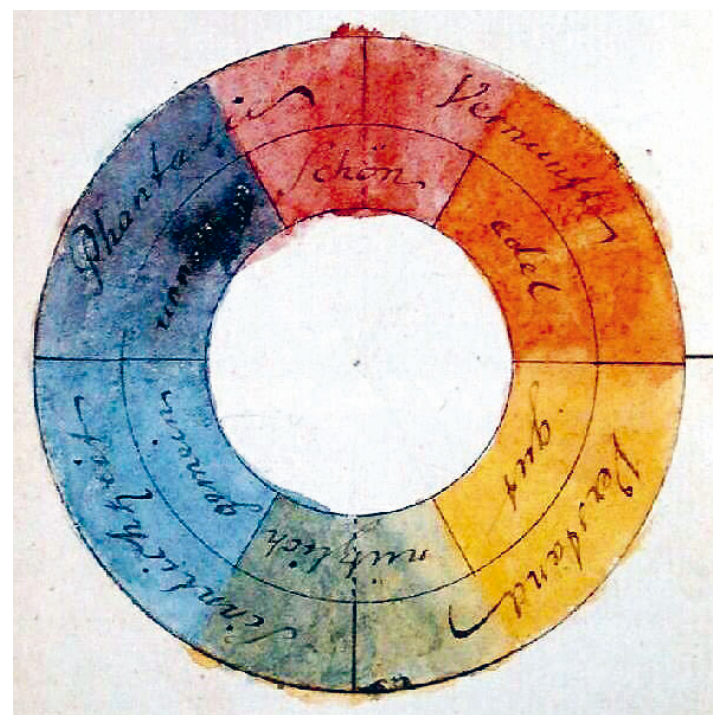

だが、ニュートンの分析は、万人に人気があるというわけではなかった。英国のロマン派の詩人ジョン・キーツが、ニュートンが「虹の詩をプリズムに還元して破壊した」と嘆いていたことはよく知られている。また、博学なドイツの文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテはその『色彩論』(1810年)のなかで、色は純粋な科学現象ではなく、むしろ主観的な現象なのだと情熱的に訴えている。色は光の物理的挙動と私たちの知覚装置との間の相互作用によって生み出されるのだとゲーテは主張する。そこで彼はスペクトルを2つに分け、生命を高揚させる「プラス側の色」(黄、赤黄色、黄赤色)と、不安を誘発する「マイナス側の色」(青、赤青色、青赤色)という分類を示した。哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインはこう言っている。「ゲーテが本当に求めていたのは、生理学的な色彩理論ではなく、心理学的な色彩理論であった」。

色彩のもつ情緒的な力を強調したゲーテの考えは、英国のロマン派の画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーに影響を与えた。ターナーは、自身の絵画に《光と色彩(ゲーテの理論)−大洪水の翌朝−創世記を書くモーセ》(1843年)と命名することで、その影響を明確に認めている。やがてゲーテの思考は、さまざまな芸術家に受け入れられていく。ポスト印象派のフィンセント・ファン・ゴッホから、20世紀ロシアの前衛画家カジミール・マレーヴィチやワシリー・カンディンスキー(著書『芸術における精神的なもの』には、ゲーテの影響が見られる)、さらに戦後アメリカの抽象表現主義の画家マーク・ロスコといった芸術家たちである。

ゲーテは、視覚の主観的要素を強調したという点において、色彩に関する優れた著作を数多く残したフランスの文化史家ミシェル・パストゥローといった思想家たちの先駆者だったと言えるだろう。現代の私たちは、ニュートンよりも複雑なプリズムを通して世界を見ている。そのプリズムには、私たちの感情、文化、年齢、性別、宗教、政治、特定のスポーツチームや選手に対する忠誠心、あるいは個人的な経験などがすべて関わってくる。パストゥローはこう言っている。「色とは、何よりもまず、社会的な構成要素なのだ」。

ゲーテによる、「相互に喚起し合う色」を配した対称色の色相環(1810年)

* * *

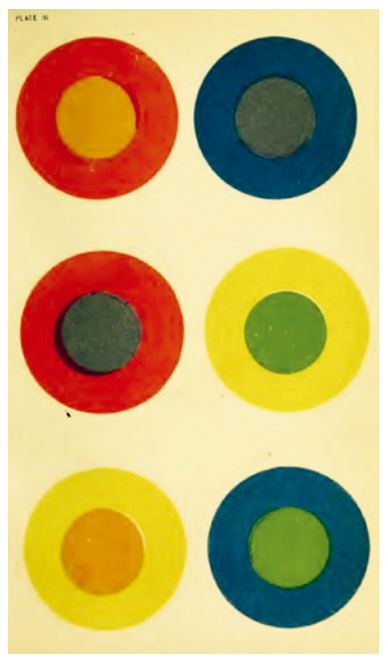

対照色、補色、隣接色に関するゲーテの考察をより科学的に定式化したのは、フランスの化学者ミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールである。1824年、シュヴルールは、パリのゴブラン織製作所の再建を任された。顧客たちから「色がひどくくすんでいる」「灰色に見える」というクレームがあったのだ。シュヴルールが染料を調査した結果、他のどの製作所にもひけをとらない明るい色であることがわかった。これは化学的な問題ではなく、視覚的な問題であって、色の組み合わせ方によって、見た目にくすみが生じているのだと突き止めたのである。シュヴルールが導き出した同時対比の法則は、著書『色彩の同時対比の法則とその応用』(1839年〔邦訳『シュヴルール色彩の調和と配色のすべて』〕)で詳しく説明されているが、ここで彼は任意の色の強さが隣接する色からどのように影響を受けるかを体系的に分析している。可視スペクトルのなかのすべての色を色相環にまとめた彼は、補色(色相環上の正反対に位置する色)同士を並べたときに、視覚的なコントラストがより強い配色になることを示したのである。

シュヴルールのこの著作は、19世紀を通じて最も広く読まれ、芸術面にも影響力の大きい色彩マニュアルとなった。ロマン派の巨匠ウジェーヌ・ドラクロワは、シュヴルールの研究に非常に感銘を受けたという。曰く「泥でヴィーナスの顔を描いてもいい。その周囲を私の好きなように塗らせてくれるなら」。のちの印象派の画家たちは、絵具を混ぜることなく、純粋な色の筆触をカンヴァス上に並べて置けば、見る者の目のなかで光学的な混色が行なわれ、それによって光と色彩をより鮮やかに表せることに気がついた。シュヴルールの色彩効果のひとつである混色していない色の点々を密集させて置くという考え方は、新印象派のジョルジュ・スーラやポール・シニャックの点描法に影響を与えた。20世紀初頭のパリで活躍したオルフィスムの画家たち、とりわけロベール・ドローネー、ソニア・ドローネー、フランティシェク・クプカらが採用した抽象的な色彩も、この化学者の画期的な研究をルーツとしている。

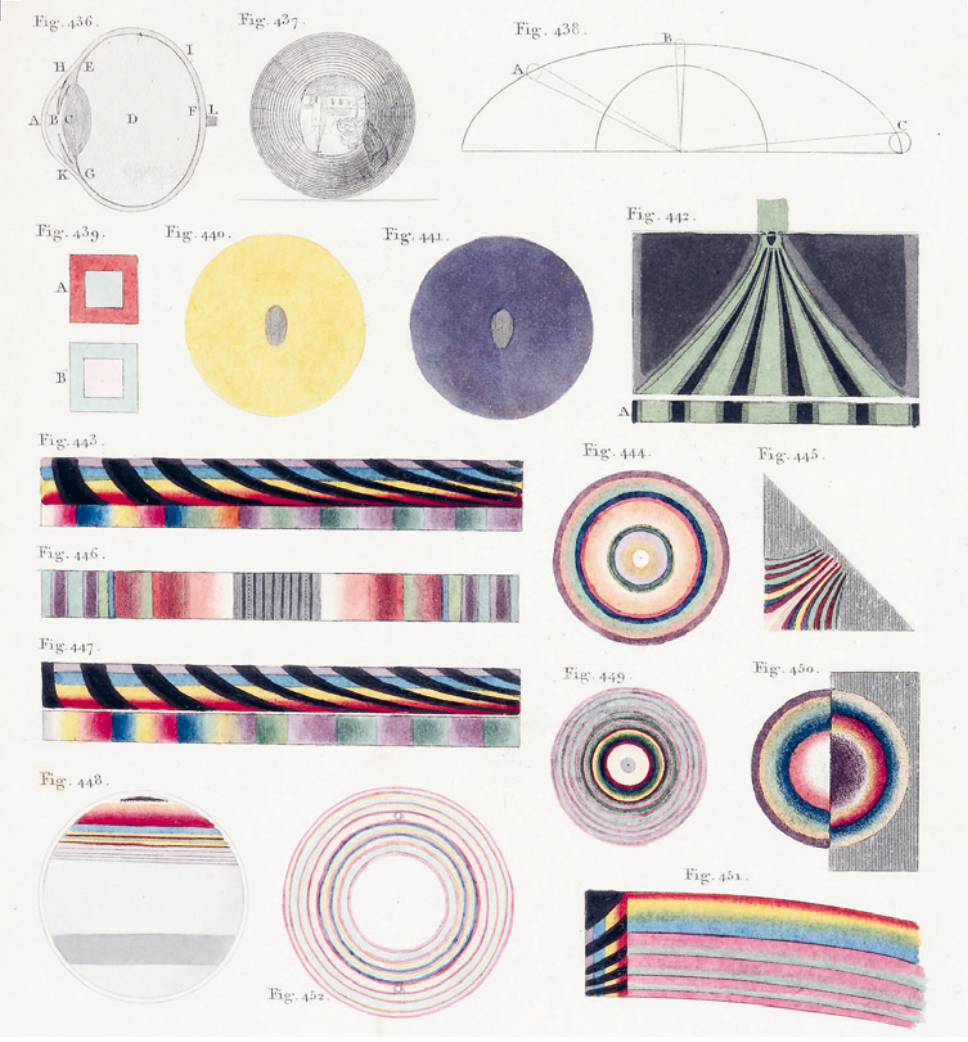

シュヴルール『色彩の同時対比の法則とその応用』(1839年)の図版より

* * *

私たちはどのように色を見ているのだろうか? 脳は、網膜の奥にある杆体細胞と錐体細胞という2種類の光センサーから、脳神経を通じて信号を受け取っている。本来、杆体細胞は薄暗いところで見ることを、また錐体細胞は明るい光のもとで色を識別することを可能にしてくれる。19世紀英国の科学者トマス・ヤングは、網膜にある錐体細胞が、赤、緑、青みがかったスミレ色の3つの波長に感応しているという説を唱えた。さらに、この理論を発展させたドイツの物理学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツが、錐体細胞のそれぞれが3つのうちの1つの波長の光を感知し、その波長の刺激の強弱の組み合わせを脳が色として解釈していると主張した。私たちの多くは、3種類の錐体細胞をもつがゆえに「3色覚者」と呼ばれる。それぞれの錐体細胞が100種類の色相を見ることができるため、私たちの脳が見ることのできる色の組み合わせは、100×100×100=100万通りにもなる。だがごくわずかだが、4種の錐体細胞をもつ「4色覚者」(通常は女性)も存在し、こうした人々はなんと1億通りの色相を見ることが可能なのだ。

1807年に出版されたトマス・ヤング『講義』の図版より。

眼球解剖学と光の波動論をヤングがどう把握していたかを示している

* * *

(この続きは本編でお楽しみ下さい)

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。