日本を見れば、世界がわかる。

『君の名は。』『この世界の片隅に』『聲の形』、そして『夜明け告げるルーのうた』……

2016年から2017年の日本の長編アニメを、世界のアニメーションの文脈から読み解くと、アニメーションの(そして私たちの人間の)分岐点が見えてくる。

いま、アニメーションの何が私たちの心を掻き立てるのだろうか?

世界のアニメーションを知り尽くした気鋭の論客・土居伸彰が放つ、現代アニメーションの見方をアップデートする、まったく新しいアニメーション入門!

空洞化したアニメーションは、

埋められるためのなにかを待っている。

まだ見ぬ未知の、名前も知らないなにかを。

2010年代、ディズニーはアップデートされた?

新海誠はセカイ系ではなかった?

アニメーションの「伝統」は消えた?

アニメーション表現は空洞化している?

CGアニメーションは私たちを「ゾンビ化」する?

『君の名は。』『この世界の片隅に』『聲の形』の3本は、なぜすごい?

『夜明け告げるルーのうた』のフラッシュ・アニメーションは何が新しい?

21世紀のアニメーション表現の変化は、

私たちのあり方や、人間のあり方、世界との関わり方の変化である。

アニメーションはいかに俊敏に、繊細に、そして強力に、「私たち」を映し出しているのか。

現在進行形のアニメーションの性質の変容を分解し、いま起こりつつある変化をとらえ、旧態依然としたアニメーション史のアップデートを図る、挑戦的かつ画期的な入門書の登場。

この1冊で、21世紀のアニメーションの見方がわかる/見方がかわる!

これまで見えてこなかった、あたらしいアニメーションの地平が、この本の向こう側に見えてくる──。

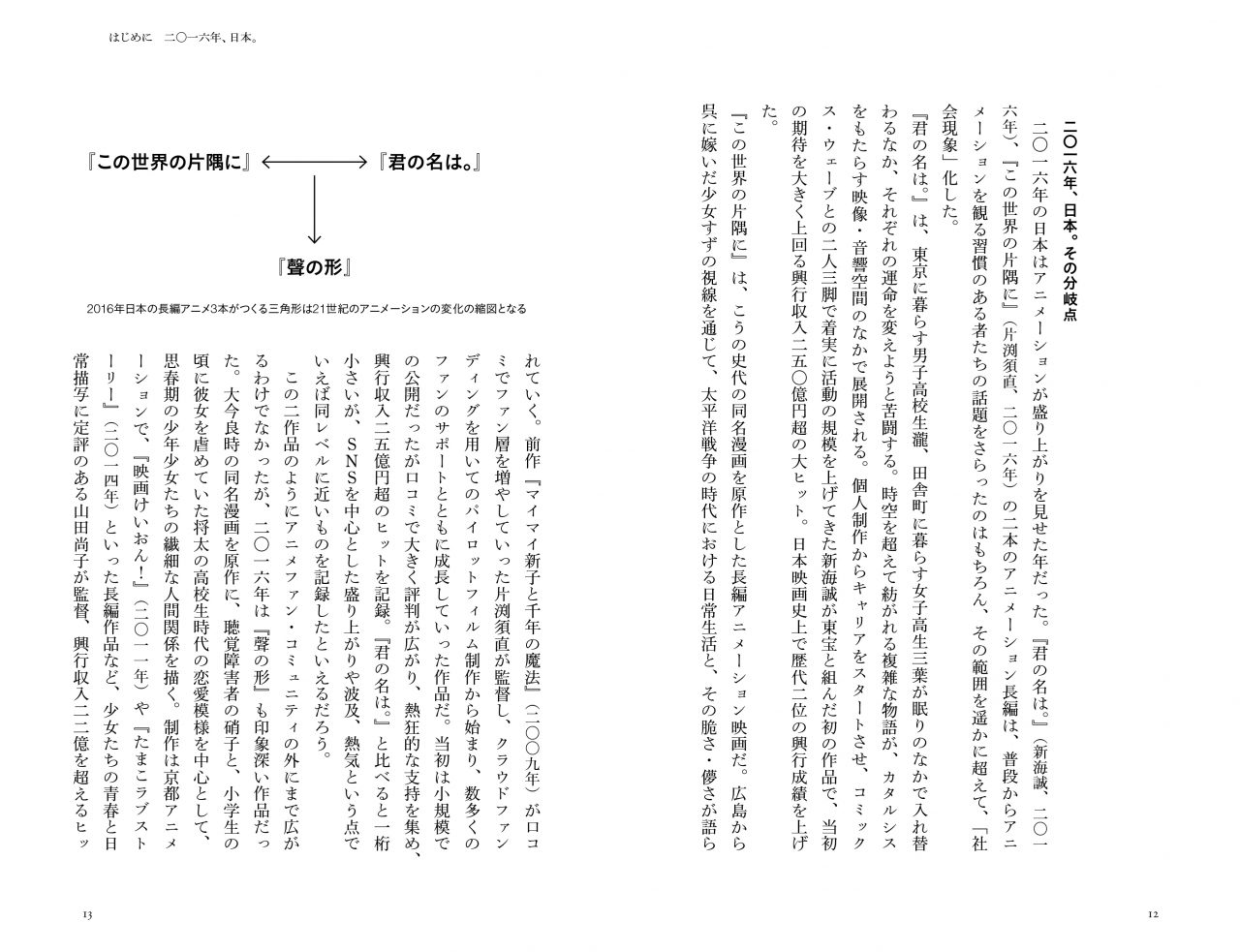

2016年の日本はアニメーションが盛り上がりを見せた年だった。『君の名は。』(新海誠監督、2016年)、『この世界の片隅に』(片渕須直監督、2016年)の二本のアニメーション長編は、普段からアニメーションを観る習慣のある者たちの話題をさらったのはもちろん、その範囲を遥かに超えて、「社会現象」化した。(…)この2作品のようにアニメファン・コミュニティの外にまで広がるわけでなかったが、2016年は『聲の形』(山田尚子監督)も印象深い作品だった。

(中略)

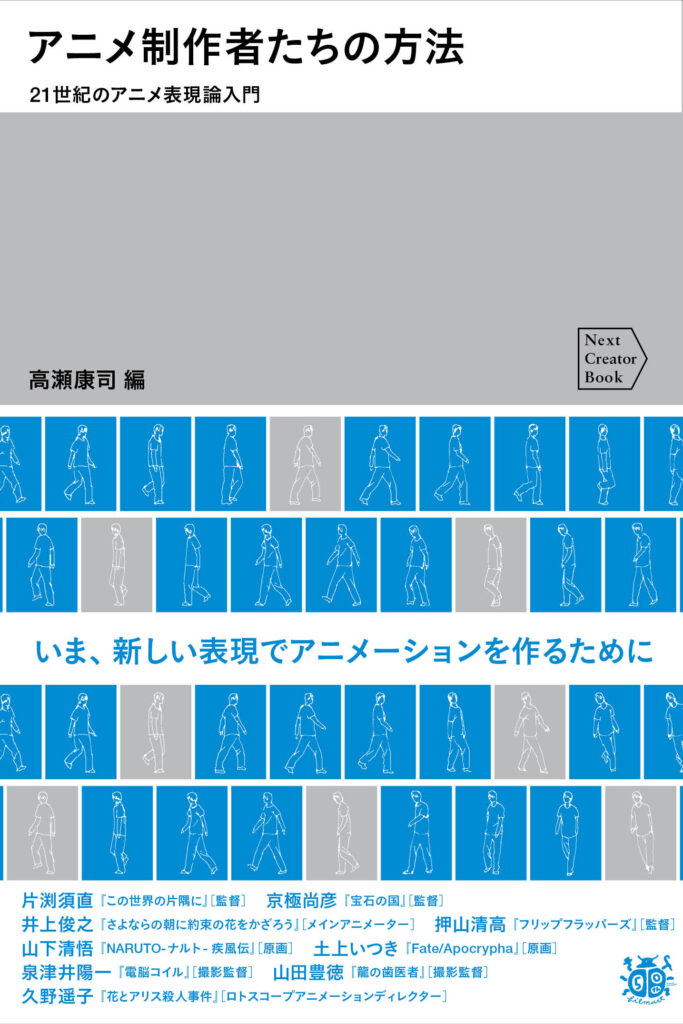

本書はこのように豊作となった2016年の日本の劇場用長編アニメーションに注目する本である。なぜそのような本を書くのかといえば、2016年の日本アニメの盛り上がりは、何らかの新時代が始まりつつあることを予感させるからだ。いや、日本だけの話ではない。これらの作品は、世界のアニメーション全体の文脈のなかで読み解くとき、21世紀にアニメーション表現全体が経験しつつあるひとつの大きな変化について、雄弁に語るように思われるからだ。本書は、2016年の日本アニメを、二一世紀の世界のアニメーションの文脈から読み解くことで、アニメーション表現の分岐点について考える本である。* *

(…)2000年代、個人制作(短編作品、海外作品)と商業作品のあいだには、たしかに大きな溝があったと思う。筆者自身、その溝を作る言説を作る張本人だったかもしれない。

だが、2010年代、両者の境界がぼやけてきた。2013年頃から、個人制作、短編作品、海外作品を語るためのロジックが、日本の劇場用商業作品にも当てはまるように感じられてきたのだ。本書執筆の主な動機の一つは、その変化について、きちんと言葉にして共有する必要があると思ったからである。そうすることで、日本のみならず、そして海外のみならず、その両方を包括して考えることのできるような、アニメーション全体について考えるための新しい視点を提供できるのではないか。本書のタイトルを「21世紀のアニメーションの見方がわかる本」としたのも、そういった思いがあったからだ。区別なくすべてを見通す視点が、今ではありえるようになったことを示すために。(本書 「はじめに 2016年、日本」より抜粋)

メディア掲載

-

THE RIVER

ポストSNS時代を映す、新しいアニメの可能性とは?『21世紀のアニメーションがわかる本』土居伸彰氏インタビュー -

CINEMATOPICS

-

アニメーションビジネス・ジャーナル

-

ダ・ヴィンチニュース

『君の名は。』『この世界の片隅に』『聾の形』が描くアニメーションと世界の現在地 -

『芸術新潮』12月号

-

『キネマ旬報』1月下旬号

-

東大新聞

-

『図書新聞』年末回顧号 評者:三浦哲哉

-

『クライテリア2』

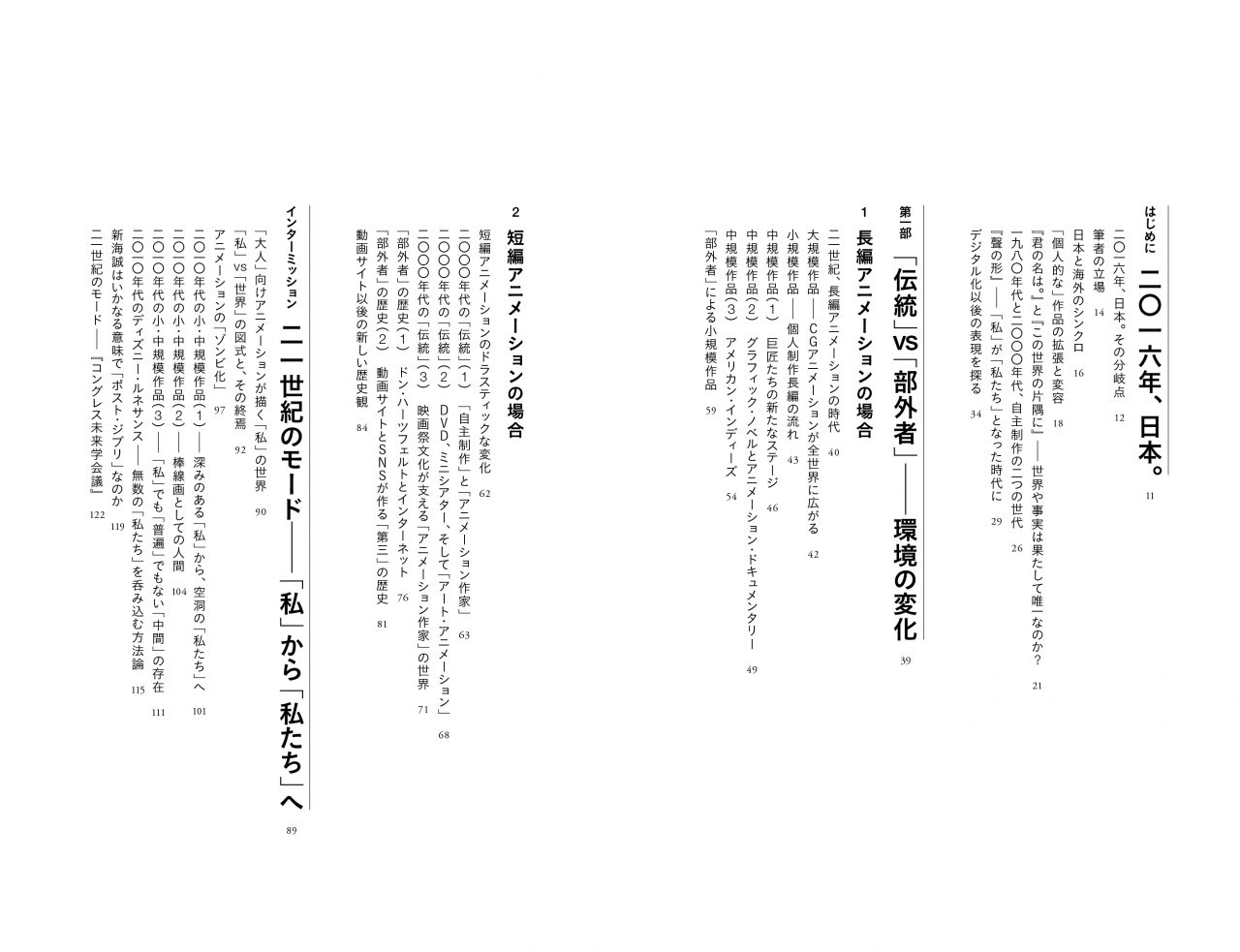

目次

はじめに 2016年、日本。

・2016年年、日本。その分岐点

・筆者の立場

・日本と海外のシンクロ

・「個人的な」作品の拡張と変容

・『君の名は。』と『この世界の片隅に』―― 世界や事実は果たして唯一なのか?

・1980年代と2000年代、自主制作の二つの世代

・『聲の形』――「私」が「私たち」となった時代に

・デジタル化以後の表現を探る

第1部 「伝統」vs「部外者」――環境の変化

1 長編アニメーションの場合

・21世紀、長編アニメーションの時代

・大規模作品―― CGアニメーションが全世界に広がる

・小規模作品――個人制作長編の流れ

・中規模作品(1) 巨匠たちの新たなステージ

・中規模作品(2) グラフィック・ノベルとアニメーション・ドキュメンタリー

・中規模作品(3) アメリカン・インディーズ

・「部外者」による小規模作品

2 短編アニメーションの場合

・短編アニメーションのドラスティックな変化

・2000年代の「伝統」(1) 「自主制作」と「アニメーション作家」

・2000年代の「伝統」(2) DVD、ミニシアター、そして「アート・アニメーション」

・2000年代の「伝統」(3) 映画祭文化が支える「アニメーション作家」の世界

・「部外者」の歴史(1) ドン・ハーツフェルトとインターネット

・「部外者」の歴史(2) 動画サイトとSNSが作る「第三」の歴史

・動画サイト以後の新しい歴史観

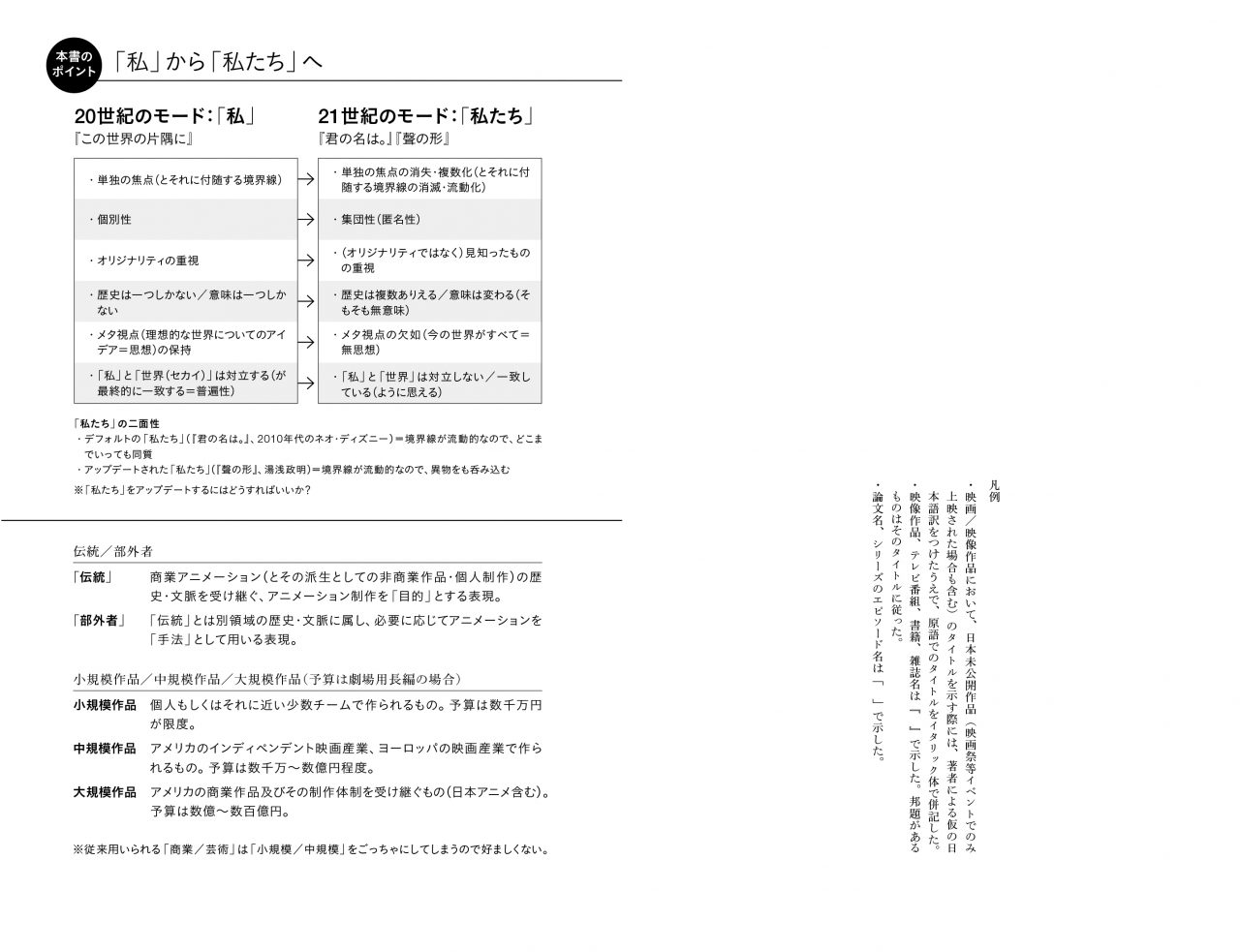

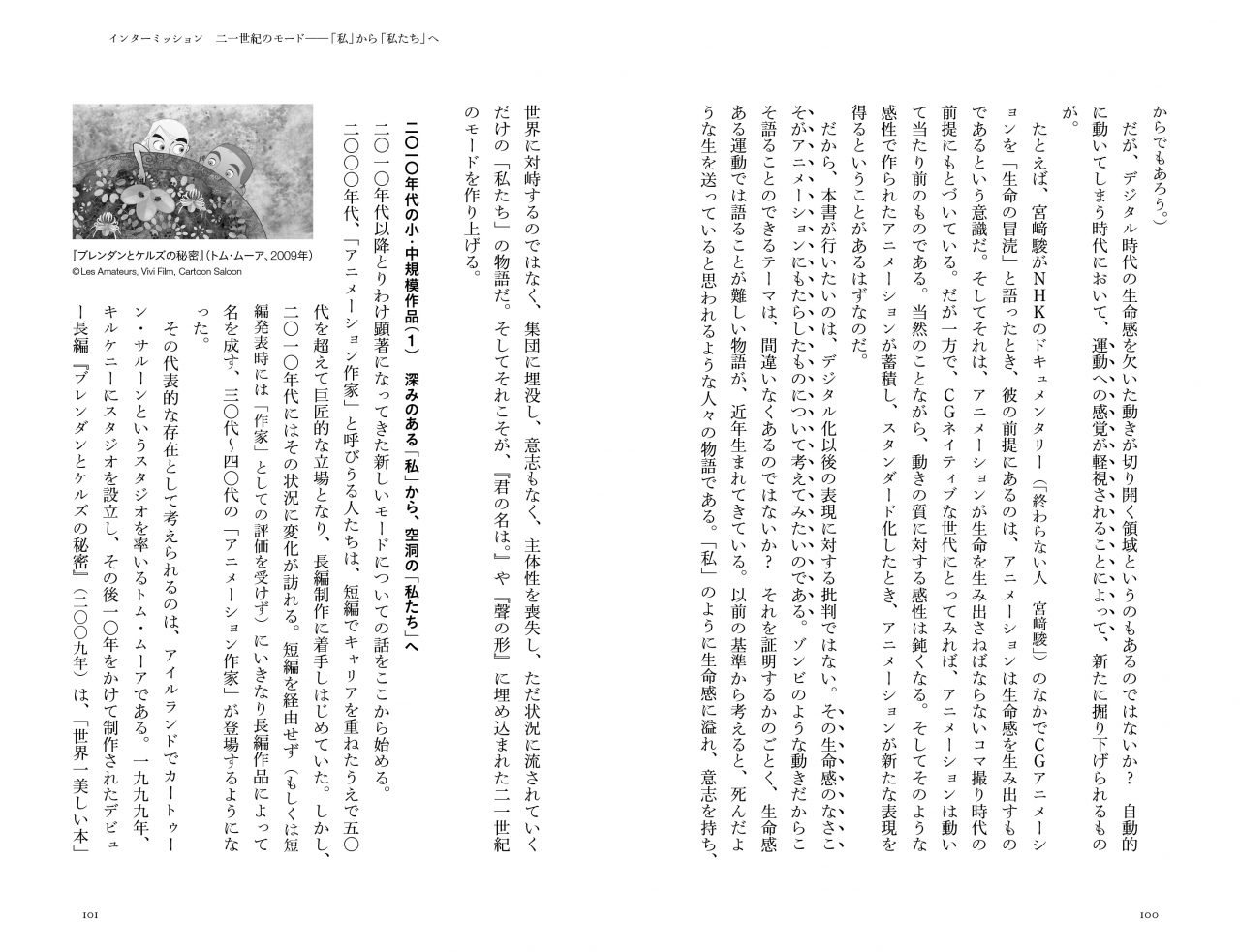

インターミッション 21世紀のモード――「私」から「私たち」へ

・「大人」向けアニメーションが描く「私」の世界

・「私」vs「世界」の図式と、その終焉

・アニメーションの「ゾンビ化」

・2010年代の小・中規模作品(1)―― 深みのある「私」から、空洞の「私たち」へ

・2010年代の小・中規模作品(2)―― 棒線画としての人間

・2010年代の小・中規模作品(3)――「私」でも「普遍」でもない「中間」の存在

・2010年代のディズニー・ルネサンス―― 無数の「私たち」を呑み込む方法論

・新海誠はいかなる意味で「ポスト・ジブリ」なのか

・21世紀のモード――『コングレス未来学会議』

第2部 空洞と空白のイメージ――表現の変化

1 デジタル時代の孤独な「私たち」

・匿名の運動が辿り着くところ

・異質な何かがうごめく

・「外部」が消えていく

・自分自身の檻から抜け出すことができない

・生命が邪魔になるとき

2 空洞化するイメージとファジーな「私(たち)」

・象徴としてのアニメーションはその背後に意志を隠している

・空洞化する「私たち」にはあらゆるものが流れ込む

・ファジーな現実、ファジーなアニメーション

・デイヴィッド・オライリーの「野生」のアニメーション

・「私たち」は自分自身の夢を見る

3 YOU ARE EVERYTHING

・空洞は万物を呼び込む

・空洞を埋めつくす無数の吸着点

・フリーズと再起動によって浮かび上がってくるもの

・他人の痛みを宿らせる

・無に浮かぶ抽象的な「あなた」が「私」を「私たち」にしてくれる

おわりに 再び2016年、日本。そして2017年。

・アニメーションの変化とは「私たち」の変化である

・『君の名は。』――「私たち」を効率的に救う

・『この世界の片隅に』――「私」の時代の瀬戸際

・『聲の形』――さわがしい「私たち」へ

・2017年の新たな一歩―― 湯浅政明

・空白にざわめきを見出す

あとがき

プロフィール

[著]

土居伸彰 (どい・のぶあき)

1981年東京生まれ。株式会社ニューディアー代表、新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・ディレクター。ロシアの作家ユーリー・ノルシュテインを中心とした非商業・インディペンデント作家の研究を行うかたわら、AnimationsやCALFなど作家との共同での活動や、「GEORAMA」をはじめとする各種上映イベントの企画、『WIRED』での連載等の執筆などを通じて、世界のアニメーション作品を広く紹介する活動にも精力的に関わる。2015年にニューディアーを立ち上げ、『父を探して』など海外作品の配給を本格的にスタート。国際アニメーション映画祭での日本アニメーション特集キュレーターや審査員としての経験も多い。2016年12月に初の単著となる『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』(フィルムアート社)を上梓。同書で日本アニメーション学会賞2017を受賞。