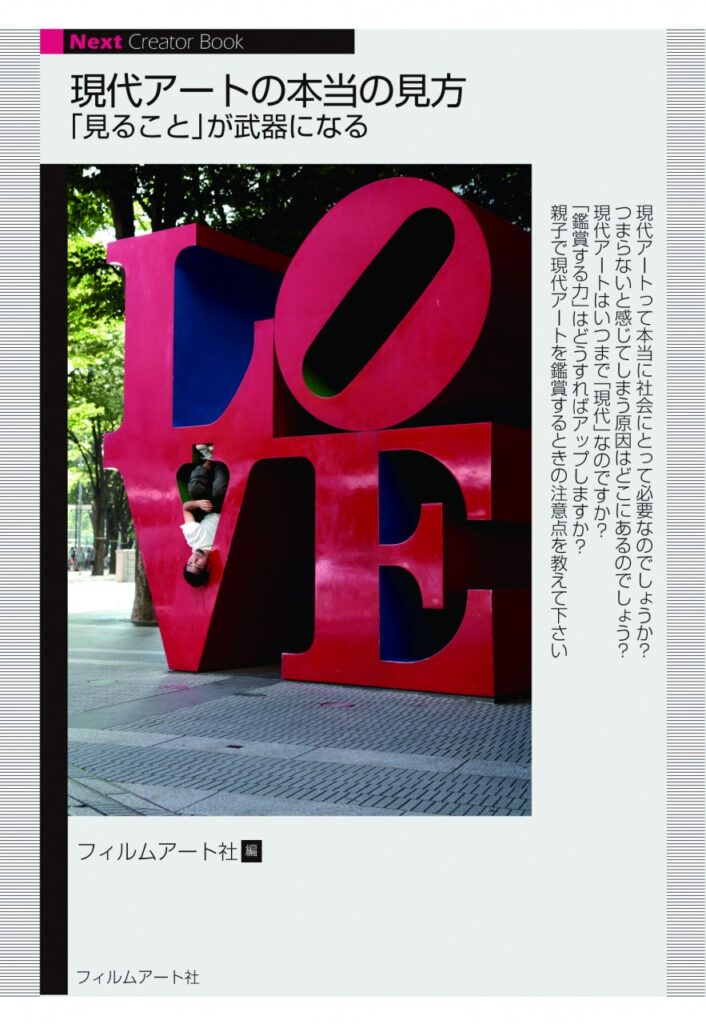

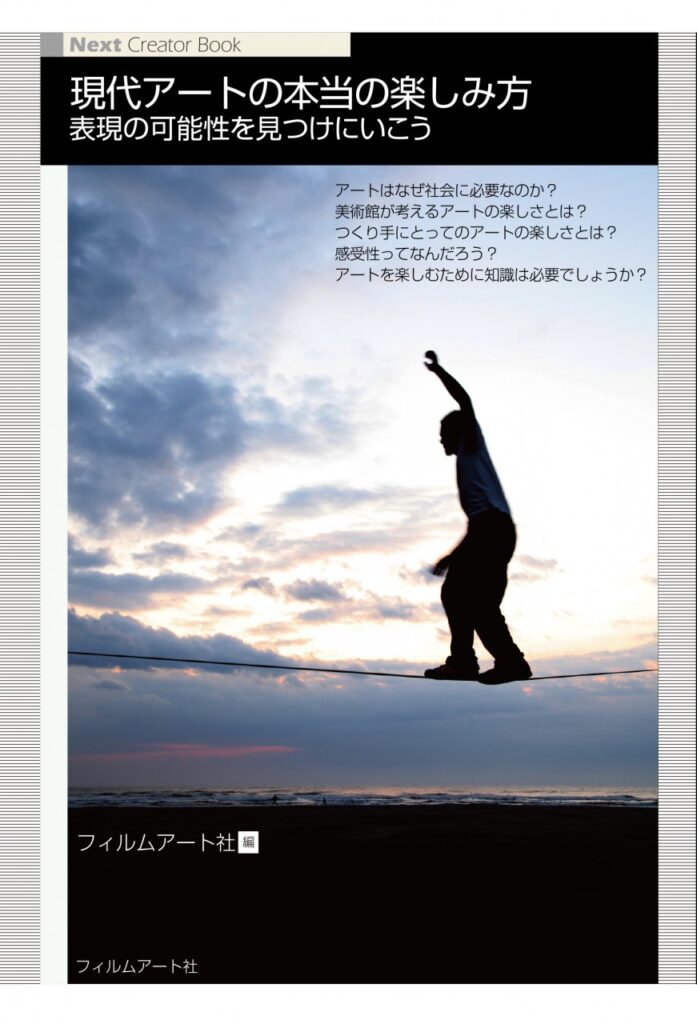

日本で「どのようにしてアートを学ぶのか」

「答えがないアート」をものにするための多様な視点を提示

現代アートと称される新しい領域は、作品に対する絶対的な評価軸が定まっていないため、正解と呼べる答えが存在しない、とても難しい「学び」の場です。

したがってその「学び」の場で直面するいろいろな課題に対応するには、多様な視点をもつことが必要になります。

本書の前半部分では、「学び」のタイミングを〈幼少期〉、〈美大を中心とした高等教育〉、〈社会という現場〉の三種類に分け、学び手視点に立って、どのような学び方がその時々にあるかを論じつつ、現状の問題点(矛盾、改善点)を指摘し、その代案を提案します。

また、後半部分では、「Q&A」や実際に現代アートを学ぶ若者の鼎談を通じて、「アートをどうやって自分のものにするか」「アートとどう接しながら生きていくか」について考えている若い読者たちの苦悩に、広い視点で答えていきます。

間に合わせの答えを提示するのではなく、学ぶ上でのいろいろな課題に呼応するもろもろの視点を提供し、現代アートの多様性がもつ「本当のおもしろさ」を振れることができる1冊です。

どこにも入らない、無理に入れても落ち着かないような種類のものは永久に出てくるでしょう。

そういった表現の受け皿としてアートは利用できたりする。

─会田誠生活の傍らで絵を描く、そういう日常がある人たちも僕はアーティストだって思う。

─日比野克彦

メディア掲載

-

『読売新聞』2014年4月27日 評者:石田千

-

『日経新聞』2014年4月27日

目次

Introduction 現代アートの本当の学び方 フィルムアート社編集部

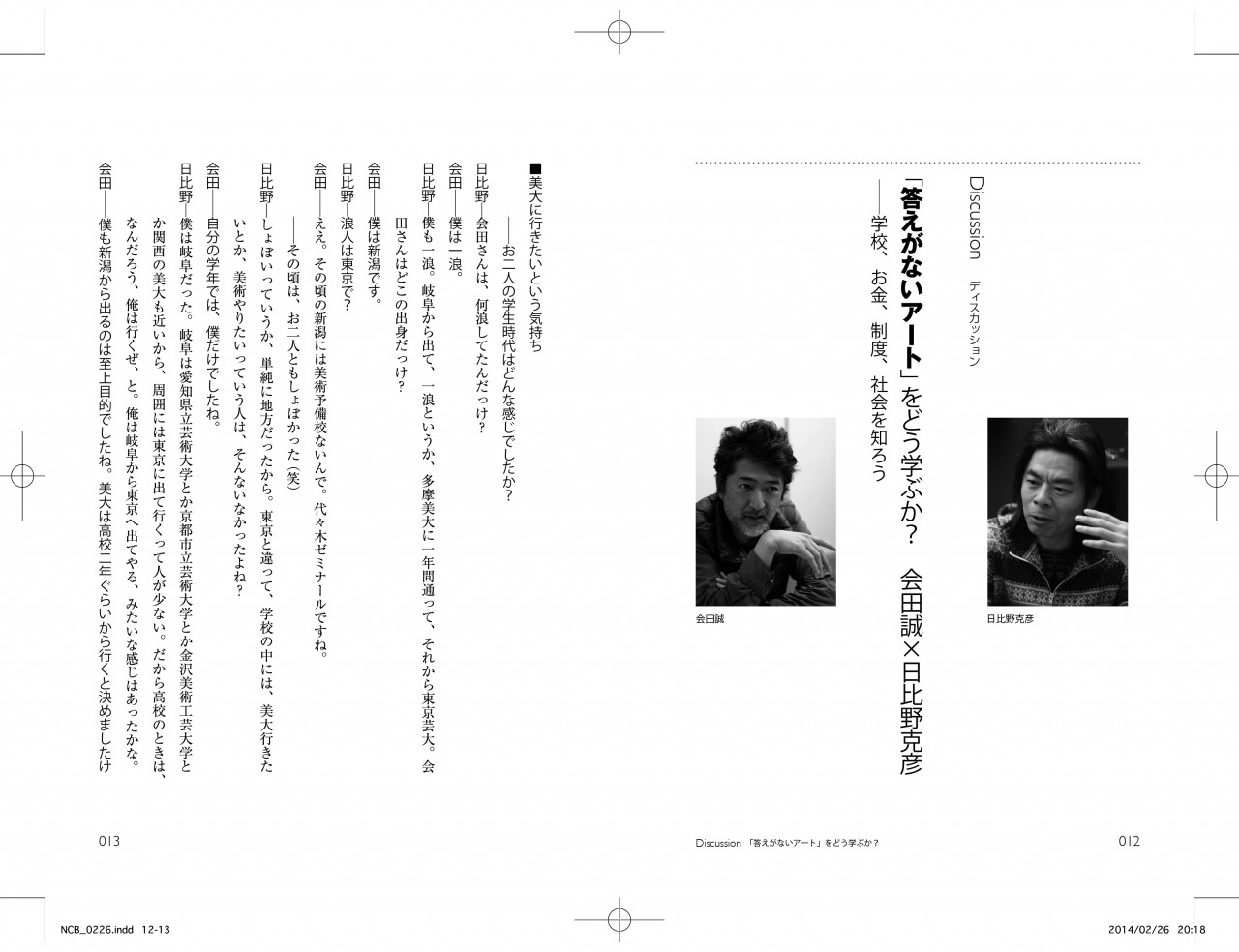

Discussion 「答えがないアート」をどう学ぶか? 会田誠×日比野克彦

Study 1 子ども時代の学び

子どものリアル 苅宿俊文

子どもは暴力を抱えている 谷口幹也

図工と美術の悩み 成相肇

Study 2 美大における学び

なぜデッサンは必要なのか? 大野左紀子

美術予備校に見るアートの独自性 荒木慎也

求められる「総合知」 暮沢剛巳

専門外にどう向き合うか 土屋誠一

アートは美大で学べるのか? 村田真

Study 3 社会における学び

美大に行かなくてもアートは学べる? 福住廉

日本のクラシックに学ぶ 土屋誠一

アートとデザインは接近してきている 暮沢剛巳

どうしたら批評眼ができるか? 山木朝彦

病を善用する 三脇康生

アートと公共芸術祭 福住廉

美術の歴史を知る 暮沢剛巳

Style 彼/彼女らはこう学んだ 川崎昌平

グランマ・モーゼス

東山魁夷

モーリス・ルイス

アイ・ウェイウェイ

高島野十郎

アロイーズ・コルバス

クリスチャン・ラッセン

池田満寿夫

Add 1 現代アートを学ぶ人に贈る37冊の本

Add 2 特別鼎談/学びの現場から

Q&A 現代アートに関する13の質問

美術とアートはどう違いますか? 筒井宏樹

サブカルとアートは同じになりますか? 筒井宏樹

アートボランティアやインターンに、メリットやデメリットはありますか? 橋本誠

日本はアートを学ぶ場所として「よくない場所」なのですか? 土屋誠一

汎アーティストの道を教えて下さい 橋本誠

なぜ日本人は印象派やヒロ・ヤマガタ、ラッセンなどが好きなのですか? 土屋誠一

逮捕されたアーティストは「犯罪者」ですか? 暮沢剛巳

1%の食えるアーティストと99%の食えないアーティストの差は? 村田真

なぜ最近の美大生は女子ばかりなのですか? 大野左紀子

ギャラリーに所属する作家と、公募団体に所属する作家、なにが違うのですか? 村田真

現代アートには客が少なく、東山魁夷には長蛇の列ができるのはなぜですか? 山木朝彦

仏像彫師はアーティストですか? 大野左紀子

岡本太郎が「タブー」だったって本当ですか? 成相肇

プロフィール

[著]

会田誠(あいだ・まこと)

1965年新潟県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了(油画技法材料研究室)。ミヅマアートギャラリーを中心に、国内外の展覧会に多数参加。絵画、写真、ビデオ、インスタレーション、漫画、小説など表現領域は多岐に渡る。近年の主な展覧会に「会田誠展:天才でごめんなさい」(森美術館、東京、2012-13年)など。

荒木慎也(あらき・しんや)

美術史家。成城大学非常勤講師・武蔵大学非常勤講師。美術出版社主催・第13回芸術評論佳作賞受賞。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は美術教育史と芸術社会学。現在の研究テーマは、石膏像の生産・消費史や、石膏デッサンの教育史。

大野左紀子(おおの・さきこ)

1959年、名古屋生まれ。東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。2003年までアーティスト活動を行う。著書は『アーティスト症候群』、『アート・ヒステリー』など。現在、名古屋芸術大学、トライデントデザイン専門学校非常勤講師。

苅宿俊文(かりやど・としふみ)

青山学院大学社会情報学部教授。学習コミュニティデザインが専門。協働的な学習環境としてワークショップデザインの開発研究に取り組みながら、ワークショップを企画運営するための人材育成に取り組んでいる。

暮沢剛巳(くれさわ・たけみ)

1966年生まれ。東京工科大学デザイン学部准教授。著書に『現代美術のキーワード』(ちくま新書)、『ル・コルビュジエ』(朝日選書)など。

谷口幹也(たにぐち・みきや)

九州女子大学人間科学部准教授。専門は芸術教育学。人間の存在の不思議さに向き合い、芸術の社会における役割、表現行為の教育的意味とその可能性を研究している。近年、戦後美術教育の歴史的検証に着手している。

筒井宏樹(つつい・ひろき)

編集・展覧会企画。鳥取大学講師。編著=『コンテンポラリー・アート・セオリー』(イオスアートブックス、2013)。携わった展覧会=「であ、しゅとぅるむ」(名古屋市民ギャラリー矢田、2013)、「イコノフォビア」(愛知県美術館ギャラリー、2011)ほか。

土屋誠一(つちやせ・いいち)

1975年生まれ。美術批評家。沖縄県立芸術大学講師。共著書に『現代アーティスト事典』、『現代アートの巨匠』、『実験場 1950s』、『ラッセンとは何だったのか?』など。

成相肇(なりあい・はじめ)

東京ステーションギャラリー学芸員。1979年生まれ。府中市美術館学芸員を経て、2012年から現職。主な企画展に「石子順造的世界—美術発・マンガ経由・キッチュ行」(府中市美術館、2011-2012年、第24回倫雅美術奨励賞)など。

橋本誠(はしもと・まこと)

1981年東京都生まれ。アートプロデューサー。Tokyo Art Research Lab事務局長。多様なアートプロジェクトやアートコンテンツの企画・編集プロダクションを手がける一般社団法人ノマドプロダクションを 2014年に設立。

日比野克彦(ひびの・かつひこ)

アーティスト/東京藝術大学美術学部教授。1958年岐阜県生まれ。1984年東京藝術大学大学院卒業。受取り手の感受する力に焦点を当てたアートプロジェクトを展開し、社会で芸術が機能する仕組みを創出する。

2003年から越後妻有大地の芸術祭にて「明後日新聞社・明後日朝顔プロジェクト」を開始・継続中。2013年瀬戸内国際芸術祭にて「海底探査船美術館プロジェクト」を出展。

福住廉(ふくずみ・れん)

1975年東京都生まれ。美術評論家。東京藝術大学大学院・女子美術大学非常勤講師。著書に『今日の限界芸術』(BankART 1929)、共著に『路上と観察をめぐる表現史─考現学の「現在」』(フイルムアート社)など。展覧会のキュレーションに「里山の限界芸術」展(まつだい農舞台)など。

三脇康生(みわき・やすお)

京都大学・文学部で美学美術史を学び、その際、フランス現代思想の精神医学との繋がりに気づき、もう一つの現場に出ようと同大学・医学部を卒業、精神科医となる。アートセラピーとは緊張関係を持ち、美術批評と臨床活動・理論から現場論を書き続ける。

村田真(むらた・まこと)

1954年東京生まれ、東京造形大学卒業。「ぴあ」編集部を経てフリーランスの美術ジャーナリ ストとして活動。著書に『美術家になるには』『アートのみかた』など。東京造形大学・慶應義塾大学非常勤講師、BankARTスクール校長を務める。

山木朝彦(やまき・あさひこ)

横浜国立大学教育学研究科修士課程修了。大分大学助教授を経て、現在、鳴門教育大学大学院教授。研究分野は美術教育学。芸術思潮と教育思潮のかかわりや美術館と学校との連携による鑑賞教育の方法論についての著書および論文がある。